在昆嵛山的深处,牟平磨王格庄村就像一块被岁月磨旧的青石板,窝在鹰嘴石的东边。从明朝初年起,王家祖辈就在这儿扎根,跟青石打起了交道,锤起锤落,一片片磨盘从这里发往胶东各地。他们压根没有想到,在日后的岁月里,能跟北京、跟人民大会堂扯上关系。

时光流转至1958年8月,蝉鸣裹挟着灼热的暑气。在那个激情燃烧的岁月,全国上下都沉浸在建设新中国的澎湃热潮中。就在此时,磨王格庄的十一位石匠响应上级的号召,背起钢锤和凿刀,踏上了进京之路。他们或许还不知道,自己即将参与的工程,将在天安门广场勾勒出新中国最恢弘的建筑弧线——人民大会堂的花岗岩墙体,正翘首等待着这群山东石匠的凿刀。

罗福佑对那段岁月的记忆,永远定格在脚手架上的月光里。时年二十七岁的他,手持錾子,在三吨重的花岗岩上凿出第一道墨线。“云南石匠雕廊柱,咱山东汉子砌硬墙。”他那布满老茧的手掌在石材上轻轻敲击,以石匠独有的测量术判断平整度:声音清亮,便知石材达标;若闻闷响,则需再凿三锤。

二百多个日夜,他们把每块石头的误差都控制在0.1毫米。墙缝严得插不进刀片,连苏联专家都说:“中国石匠的手就是标准的水平仪。”来年5月他们从首都返回家乡,除了大红的奖状,还带回了11套簇新的绿军装。

这手艺不是凭空来的,磨王格庄人祖祖辈辈与石头打交道。北山上的采石场,断壁上至今还留着斧凿印子。鼎盛时,村里三百多名石匠同时开工,锤声在山谷里撞出道道的回音,犹如威武雄壮的交响乐,连天上的云彩都不忍离去。他们打出的磨盘一度曾卖到烟台、福山、文登、乳山,大半个胶东半岛都曾用过他们的活计。村里的男孩子十岁就开始学握凿,十五岁就能独自采石,磨盘的十几道工序,早就刻进了骨头里。也正是因为这一片片的磨盘,村子便得了个名字——磨王格庄。

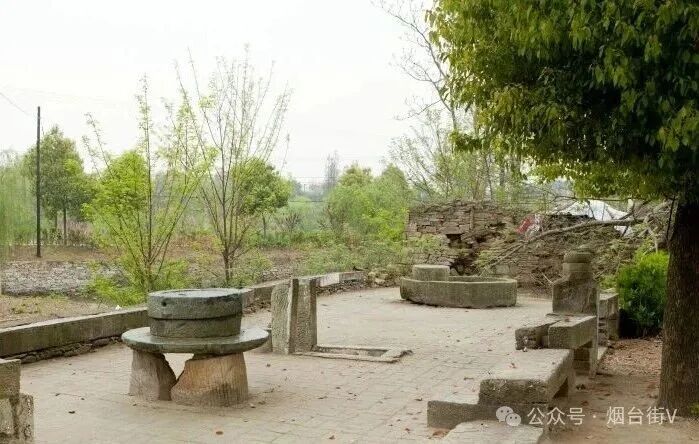

资料图 文图无关

磨盘的精妙之处,集中体现在磨眼的设计上。上基(片)磨盘凿有“一大一小”双孔,直径4厘米的小孔,是粮食研磨的第一道入口;直径8厘米的大孔,则是研磨成粉的第二道入口。两孔的设计,不仅可以有序地控制磨粮的节律、提高研磨的功效,而且还可以利用空气动力学的原理,较好地解决研磨时粮食的壅塞和回流。上下磨盘每基(片)八铺(组)七十二齿呈放射状排列,每盘齿纹倾斜约45度,这是历经六百多年摸索得出来的黄金角度。在这样的设计下,粮食从磨眼滑落,会被长齿匀速导入每条短齿,每片磨盘上8个“扇形加工区”能让小麦三遍成粉。老石匠王芝明更是身怀“听音凿齿”的绝技,仅凭锤錾相击的声音,便能判断齿深是否均匀。他打造的磨盘,使用起来省力三成,出粉率还能提高五个百分点。这些凝聚着智慧与匠心的技艺,不仅支撑起村民的日常生活,更为他们承接大型工程奠定了坚实基础。

上世纪80年代,烟台化工厂硫酸塔的订单,让山村迎来短暂的回光返照。近百个用青石凿成的圆槽,每个40多元的加工费,让村里第一次响起自行车清脆的铃声。然而,面粉机的轰鸣很快便淹没了石匠的锤声。1985年,随着最后一锤落下,曾经兴盛的石匠产业走向衰落。但石匠们的智慧与技艺,并未完全消逝。

村中央有两座石桥,是罗福佑 1957年设计的。一座圆拱的叫太阳桥,一座箭头形的平顶桥原叫星光桥,现在叫喜旺桥。桥面全是楔形青石咬在一起,没使一斤水泥,到现在还结结实实。太阳桥心石上的红五星,风吹雨打这么多年,还看得一清二楚。有一年市里的一位工程师得知此桥后,曾特意驱车前来桥下,趴在桥底测量,他发现每块石头的受力面都是精准的抛物线,不由地感叹道:“这是拿锤子算出来的力学公式啊。”这些石桥,既是石匠技艺的见证,也承载着村民们对往昔的回忆。

磨王格庄村能有“磨王”的名号,靠的是乡亲们的勤劳和手巧。北山上那条千米长的“青龙白虎”石线可以见证——青石和花岗岩交错在一起。如今再看这条石线,早已是坑坑洼洼,青石层被凿得像蜂窝一样,处处都是岁月留下的痕迹。

最后一批石匠中,只有周义成留在烟台石料厂,直到临终前,嘴里还念叨着“想到人民大会堂去看一看”。这份对石匠事业的执着与牵挂,令人动容。

去年秋末,文物贩子开着皮卡闯进山村,用十几元的低价,将村中残留的百余片磨盘全部收走。王可治老人抚摸着磨眼,叹息道:“他们不知道,这小孔里曾装着整个秋天的麦香。”

夕阳为鹰嘴石镀上金边,那道被敲掉的鹰嘴尖,仿佛是时光留下的缺口。南方人或许认为这破坏了风水,却不知正是这看似的“破坏”,让磨王格庄的名字,永远镌刻进了人民大会堂的墙壁里。

如今,机械臂在村头的石材厂切割出完美的弧线,而磨王格庄的石匠们却坐在墙根下,沐浴着温暖的阳光。他们很少再谈论当年的锤法,只是偶尔瞥见电视里闪过的人民大会堂镜头时,浑浊的眼睛里,会突然亮起如錾子撞击石材般的火花。

当双磨眼、八铺齿、干缝墙的传说逐渐模糊在凿刀与石屑的交响里,那些被岁月反复摩挲的技艺,终将随着最后一方磨盘的裂痕沉入时光的河底。但磨王格庄石匠的手泽并未堙灭——他们掌心的温度早已嵌进人民大会堂的石壁,让每一道冷硬的大理石纹路都成为会呼吸的年轮,在穿堂而过的风里,低声翻涌着永不风化的传奇。(王锦远)

(致谢王可治、李元伦、刘坤亭等先生提供相关信息)

法律支持单位:山东助商律师事务所

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号