秋阳暖融融地洒在芝罘大地上,染黄了朝阳街老槐树的叶子,把青石板路烘得发热。街角“胶东摔面”铺子冒出来的热气里,混进了隔壁摊位烟台焖子的焦香,玻璃窗后的布幌子在光影里轻晃,像在诉说烟台开埠时的旧事儿。

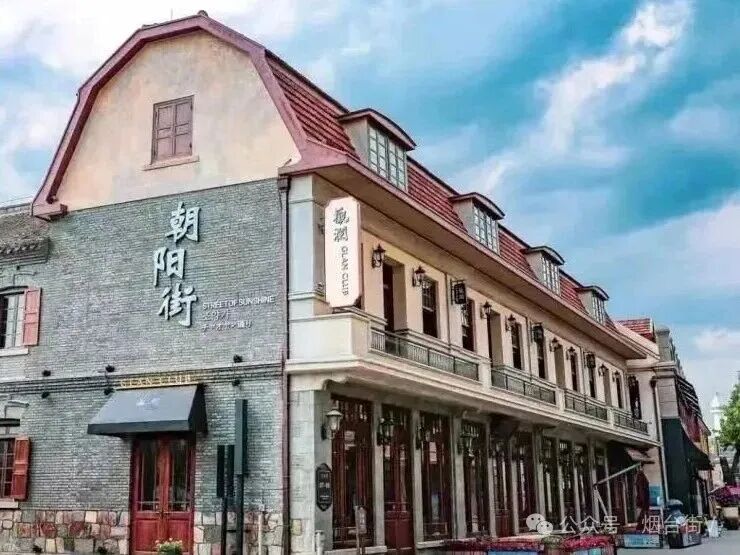

朝阳街资料图

我站在巷口老槐树的荫凉里,望着镜中的自己,忽然有些恍惚:头顶镶玉帽檐挡着细碎的秋光,掌心的道具被我反复调整着拿法。我扮作蓬莱八仙中的曹国舅,要在这条老街上演一出《八仙回海》。

从前,我无数次看专业演员演“八仙过海”:铁拐李的拐杖点过青石板,似有海浪声漫出来;何仙姑的荷花沾着秋露,鲜活得像刚从芝罘湾浅滩采撷而来。那时从没想过,自己会披上绣着云纹的戏服,成了故事里的一个角色。

初排时,我总抓不住曹国舅的风韵——抬手时道具晃得太急,迈步时拿捏不好力度,竟似被老街绊了脚。厚浪文化传媒的姜梅老师轻拍我的肩说:“曹国舅的‘稳’,是芝罘人骨子里的实在;他的‘仁’,是山海滋养的厚道。你得把咱这方水土的根,扎进每一个动作里。”后来我对着镜子慢慢练习,渐渐明白这戏里的举手投足,都该牵着芝罘的故事。

表演的日子到了,戏台搭在朝阳街“喜迎国庆”“盛世华诞”的红色展板前,青石板路两侧的特色建筑映着蓝天,成了秋景里最鲜活的一笔。音乐声起,游客们的身影叠在暖光里,像从老照片里走出来的热闹。人群中,一个扎羊角辫的小孩拽着爷爷的衣角,小声问:“爷爷,为啥那个曹国舅穿的衣服最好看呀?他手里拿的那玩意儿是啥?”爷爷揉着孩子的头笑:“曹国舅以前是大官,衣服上绣着祥云,帽子还镶着玉;他手里拿的叫笏板,以前当官的上朝时用来记事儿,是身份的象征哩!”孩子似懂非懂地点头,眼睛直盯着戏台,看得更入神了。

《八仙回海》开场,“蓝采和”换了日常衣衫,举着手机直播,声音满是欢喜:“大伙儿瞧,烟台的樱桃还留着夏的甜,苹果裹着秋的霜,刚上岸的梭子蟹蟹黄满得要溢——这都是咱芝罘秋天的馈赠!”

我们这些“仙人”的对话,也绕不开芝罘的故事。“张果老”望着远处海面的粼粼波光,拐杖轻点地面:“那亮物是啥?竟比天庭的灯盏还明。”我笑着指给她看:“是烟台山的灯塔,百年了,它照着渔船归港,也照着在外的芝罘人寻着乡愁回家。”“汉钟离”摸着圆肚,望着街旁拔地而起的高楼叹服。“蓝采和”接话:“这是咱芝罘人的家,夜里窗子里亮的灯,比天上的星星还暖。”最动人的是“铁拐李”饮烟台古酿的瞬间——酒塞拔开,醇香漫过戏台,他抿一口,忽然丢了拐杖,脚步竟稳了:“这酒里有芝罘的烟火气!比天庭仙酿多了份实在,配着刚捞的爬虾吃,才是真滋味!”

轮到我念词,“泱泱海连天,鱼儿虾蟹各自鲜”的话音刚落,台下便有孩童脆声喊:“妈妈,我想吃螃蟹!”惹得众人一阵笑。

表演落幕,我坐在铺了槐叶的青石板上。秋阳从叶隙漏下来,照在沾了脂粉的脸上;手里的玉笏板还带着体温,暖意里藏着这场戏的欢喜。

一位攥着烟台苹果的湖南游客走过来。“这戏演得真好!” 他咬了口苹果,甜汁漫开,“烟台比我听说的更有味道,不光有山海的壮阔。”我跟他聊起八仙与芝罘的渊源:从前渔民出海前,总在海边拜八仙,盼风浪平息、满载而归。如今这份念想已酿成文旅的甜,朝阳街的戏、烟台山的灯塔,都是给游客的“芝罘记忆”。他听得认真,末了说:“下次要带家人来,住到秋深——烟台的秋天太美了。”

苏州来的李小姐举着自拍杆,手机屏幕停在八仙合影的画面。“我要把烟台的秋剪进视频,”她笑着说,“你们把老传说演活了,也把芝罘的秋演活了——这是我见过最有温度的秋天。”陕西的游客带着孙子,孩子攥着“八仙”文创玩偶,拽着爷爷衣角问:“曹国舅住烟台吗?下次来,我还想跟他看海。”这位游客揉着孩子的头笑,阳光落在祖孙俩身上,暖得像芝罘人的待客情。

风又起,槐树叶簌簌落下,沾在我的戏服上。排练时的笨拙、上台时的紧张,最终都酿成了秋阳里的温柔——我把芝罘的秋,藏进曹国舅的拱手礼;把烟台人的热,融进与游客的闲谈里。

暮色渐浓,朝阳街店铺的幌子还在秋风中轻晃。或许芝罘的风会记得:某年秋日,一个普通的芝罘人,披着戏服,让古老传说与家乡的秋,在朝阳街的暖光里留下过一段印记。更会记得:有这么一场戏,这么一群人,把山海故事、老街温情,说给每一个来此的人听,让“爱在烟台,难以离开”,成了秋光里最真挚的告白。(丛素宁)

法律支持单位:山东助商律师事务所

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号