清中期以后,“闯外”的福山人中大部分到北京城谋生。他们中有的人凭借吃苦耐劳的特质、善经营会管理的本领,借助八旗子弟的资金开饭馆;有的人凭借精湛的烹饪技艺,在山东老乡的饭馆当厨师。北京菜以山东风味影响最大、历史最久,山东饭馆在北京有“两帮”,一为“福山帮”,一为“济南帮”。“福山帮”精于烹制海味,从明朝到清末,北京的大饭馆,大多是“福山帮”。

今介绍几家曾享誉京城的“福山帮”大饭庄,以飨家乡父老。

供奉御膳金华馆

清朝嘉庆年间(约1810年),福山史家庄史氏合族投资,在京城东华门外开设了一家“盒子铺”,取名金华馆。金华馆主要制作多款特色面食和烤乳猪、烤乳鸽、烧鸡等名贵肉食品,至光绪二十六年(1900)八国联军打进北京后关闭。

由于独特的风格和不寻常的口味,金华馆的食品不仅受到京城各界的盛赞,而且博得了宫廷君臣和后宫嫔妃的青睐,因同治、光绪年间受到慈安和慈禧两宫皇太后的喜爱,成为供奉御膳的美味。为了方便金华馆进宫送“盒子”(食品由食盒盛装),内务府还专门为其发放了腰牌(通行证)。

金华馆不仅在京城久负盛名,而且还把烧鸡等御膳烹饪技艺带回了故里,为福山“鲁菜之乡”的发展做出了贡献。金华馆的名声享誉京城,馆中的师傅、伙计也备受“京姑”(北京姑娘的俗称)喜欢,先后有15位北京女子嫁入史氏家族。坊间流传着很多关于金华馆的故事,譬如直隶总督、北洋通商大臣李鸿章酷爱金华馆食品,与掌柜史泗滨结为挚友,在其回乡省亲时派轿子接送至天津码头。

“八大楼”之首东兴楼

北京的饭庄兴起于清代末叶慈禧“垂帘听政”以后,“食不厌精,脍不厌细”,满洲八旗贵胄不许经商是“大清律”的明文规定。为掩人耳目,八旗子弟暗中投资,雇用手脚勤快、颇能吃苦、善于烹调的山东人为其经营。这种满汉合作的饭庄均开在闹市区,其字号吉祥典雅,院落清洁恬静,桌椅古色古香,一派富丽堂皇。在这些饭庄中,昔日有“八大楼”“八大堂”和“八大居”之说。

所谓“八大楼”,是指京城餐饮业里以特色菜肴和风味突出而著名的八家最大的山东饭庄,这些以经营鲁菜为主的饭庄冠以“楼”字号以显其大。“八大楼”中的东兴楼、新丰楼、致美楼、安福楼、萃华楼“五大楼”为“福山帮”,以经营正宗风味鲁菜而著称。

东兴楼是京城响当当的福山风味鲁菜老字号,贵为“八大楼”之首。

东兴楼饭庄开业于清光绪二十八年(1902),位于东安门大街路北,东家是清宫廷管理书籍的官员,领东掌柜为福山西关人安树塘,后又聘请福山东留公人郝老三、吕实昌为掌柜。饭庄有职员140人,其中管理人员30人,均为福山人。饭庄经营正宗福山风味经典名菜,尤以芙蓉鸡片、烩乌鱼蛋、酱爆鸡丁、葱烧海参、糟熘鱼片、炸鸭胗等最为著称,广受宫廷朝臣、达官显贵的青睐。现代著名散文家、翻译家梁实秋在散文集《雅舍谈吃》中对东兴楼的美食多次点评,赞赏有加。在庆祝中国共产党成立100周年的优秀电视剧《觉醒年代》中,北大著名教授辜鸿铭对东兴楼的菜肴亦赞不绝口。

军阀常顾新丰楼

新丰楼原址位于京城前门外西珠市口大街,开业于民国初年(1912)。掌柜王恩甫是福山门楼人,精通鲁菜烹调,知人善用;掌勺王行斌是福山古现人,鲁菜技艺出类拔萃;堂倌栾学堂、吴行璋、徐永海等均为福山人。

新丰楼的风味鲁菜特色鲜明,尤以白菜烧紫鲍、油爆肚丝及素面、杏仁元宵等著名,在上世纪20年代的北平城名气极大。一些政界、军界及社会名流经常光顾这里,贿选大总统曹锟就把这里当作活动中心之一,在此办公、接待客人。还有军阀张作霖、吴佩孚等都在这里常年包有雅间用餐,款待宾客。从新丰楼还走出了后来北京最著名的鲁菜饭庄丰泽园的大掌柜栾学堂。

客满为患致美楼

致美楼位于北京前门外煤市街,开业于清光绪二十八年(1902)。原是姑苏菜馆,后改为鲁菜福山风味菜馆。这里庭院秀美、曲径通幽,清净舒雅,古色古香。掌柜王东普系福山兜余人,职员近百人,80%是福山人。当灶厨师孙文吉(福山吕格庄人),面案孙茂修(福山邱家庄人)。致美楼的菜肴讲究色、香、形、味,名菜四吃活鱼、云片熊掌、三丝鱼翅、寿比南山等最为畅销。宾客主要是银行业、演艺界人士,常客满为患,需提前订餐。

周总理赞赏萃华楼

萃华楼位于京城王府井八面槽,开业于1942年,总经理是丰泽园饭庄的大掌柜栾学堂,特邀福山东留公吕洪涛和马松山主持。萃华楼声名远播,第一代主厨是福山东黄山的曲有功,因精于福山风味鲁菜的爆、炒、炸、烩等烹调技法,深受食客欢迎,饭庄天天客满,门前车水马龙,络绎不绝。同期厨师还有福山北于家的于世杰、肖谷家的王希宽、院下的孙仲才等,都是名厨高手。曲有功的大徒弟丛培德(福山大杨家人),继承发展了师父的技艺,制作的清汤燕菜、烩乌鱼蛋、芙蓉鸡片等,让食客赞不绝口。

抗战胜利后,国共两党谈判小组就曾在此谈判和用餐。1952年,周恩来总理陪同外宾来萃华楼饭店就餐,与厨师亲切交谈。他对丛培德烹调的菜肴予以高度评价,称赞厨师姜中学(福山古现吴家人)制作的糖醋鱼和酸辣汤技艺精湛,菜肴味道独特。

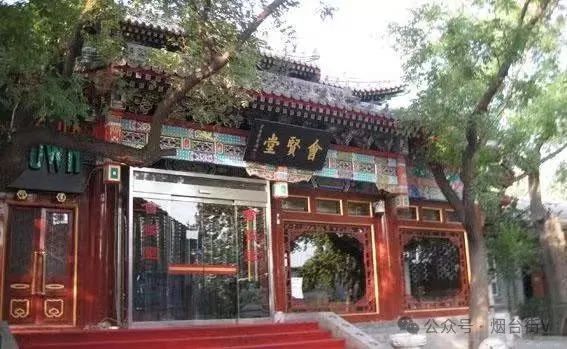

“金石盟心”会贤堂

京城饭庄中的所谓“堂”,是既可以办宴会,又可以唱堂会的,饭庄里不仅有桌椅,还有舞台和场地,很是大气。老北京著名的“八大堂”中的会贤堂、福寿堂、惠丰堂和庆和堂饭庄,是“福山帮”经营的,弥漫着浓郁的福山风味鲁菜香。

会贤堂位列京城“八大堂”之首,位于西城区什刹海前海北沿,原为清光绪年间礼部侍郎斌儒的私第,光绪十六年(1890)前后,由福山西关人王承武创办会贤堂,后任掌柜系福山北车家的车汝保。会贤堂占地面积3000平方米,建筑面积1800平方米,前部临海为12开间大玻璃窗二层楼,后院有房百余间,有花园和一座戏台。会贤堂的鲁菜福山风味特色鲜明,质量过硬,特别是河鲜冰碗更胜一筹,使饭店有口皆碑,夏季成为京城消暑胜地,客满为患。光绪皇帝曾为其亲笔题写匾额“金石盟心”。

会贤堂曾是政要和社会名流议事、休闲场所。辛亥革命时,摄政王载沣曾在此讨论“军国大事”;民国初年,溥仪曾派绍英等在此宴请徐世昌、熊希龄、靳云鹏等人;五四运动爆发前后,不少进步教授在这里讨论新文化运动;鲁迅先生在1912年曾三次来这里。京剧名家王瑶卿、杨小楼、梅兰芳、余叔岩等均在此进行过精彩的表演。

“圆笼扁担”惠丰堂

惠丰堂位于前门外大栅栏观音寺街,由福山门楼南庄人张祖荫创办于清光绪二十八年(1902),三进院落,有20多个单间,可开席100多桌。

惠丰堂初创时有职员30余人,后扩大到60多人,其中三分之二是福山人,掌柜是福山古现潘家人潘景明,掌灶厨师刘德章是福山门楼西埠庄人。饭庄以经营福山风味鲁菜驰名,以烩菜最为拿手,代表菜有烩鸭丁鲜蘑、烩生鸡丝、九转大肠、烩豇丝加烂蒜、豆豉鱼、糟熘鱼片、油焖大虾、全家福、杏仁豆腐等。

据说,张祖荫与大太监李莲英的干儿子李五爷私交甚笃,二人共同出资创办了惠丰堂。慈禧太后品尝了惠丰堂的菜肴后,大为赞赏,并且亲题了“惠丰堂”字号匾额,同时还赐予该堂御用“圆笼扁担”(盛送菜肴的专用工具)作为随时入宫的标志物。如果慈禧太后想吃惠丰堂的菜肴,惠丰堂做好之后,就会用这个“圆笼扁担”送进宫。

首映电影福寿堂

福寿堂位于京城前门外西打磨厂,是著名饭庄老字号“八大堂”之一。清乾隆年间第二次开业,职员近百人,其中百分之九十是福山人。掌柜宁春圃是福山下夼人,后任掌柜有福山门楼南庄张宝恒、清洋山后邹积涛,当灶厨师是福山古现王延淆。

福寿堂的名气很大,光绪二十八年(1902)西班牙人在这里的戏台上放映电影,让国人第一次见到这“洋玩意”。

技压群芳同和居

居与堂的最大区别在于只办宴席,不办堂会,规模相对较小,是一般官员和进京赶考举子的落脚之地。而同和居则不一般,因特色福山风味鲁菜和经营策略,技压群芳,位居“八大居”之首。

同和居位于西城区三里河月坛南街,清道光二年(1822)开业。刚开张时以经营家常菜为主,顾客以平民大众为多。自打福山(古现帮)经营者推出招牌菜——三不粘后,达官贵胄开始登门,饭馆日益兴隆,加之高中低菜兼营,终日车水马龙,顾客应接不暇。

同和居以烹制海鲜而闻名于京城。厨师熘、爆、炒等技法娴熟,推出300余种菜肴,特色菜有贵妃鸡、葱烧海参、兰花银耳、油爆双脆、菊花火锅、烩乌鱼蛋等,其中脍炙人口的三不粘堪称北京烹饪界之一绝。同和居也因此常侍奉道光帝生日庆典用膳,民国时期鲁迅、齐白石、老舍等文化名人也常到这里用餐。

美食翘楚丰泽园

丰泽园饭庄于1930年农历八月十五在煤市街南口开张营业,是民国时期和新中国京城饭店业的翘楚。饭庄大掌柜栾学堂是个传奇人物。他是福山张格庄浒口人,20世纪初出生在穷苦家庭,少年时讨饭到烟台码头,后辗转到了北京,在那里度过了3年“叫花子”生活,后经北京同德银号经理姚泽圣介绍,到福山老乡开设的新丰楼饭庄当伙计,先刷锅后跑堂。由于本人机智过人、吃苦好学、心地善良,很快掌握了鲁菜烹饪技术和饭店业的经营之道,接待军阀张作霖获得了100块大洋的重赏,策划过冯玉祥犒军“万人宴”,在京城烹饪界崭露头角。后来,由姚泽圣和西单商场经理雍圣远等作为大股东,投资5000大洋,创办能同时接待160多人的丰泽园饭庄,栾学堂任大掌柜。厨师郭友忠、王明理、康文明、吴行官、牟常勋、王士珍、孙懋峰、朱家德、王义均等是清一色的福山人。栾学堂博采众家之长,走中高端经营路线,开业时即推出300多款鲁菜名菜,令食客大饱口福。

丰泽园饭庄开始主要由福山和历下两大风味菜肴组成,后调为福山风味,擅长烹制各种山珍海味,素以清淡味浓、醇厚不腻见长,注重清、香、鲜、嫩、脆,其烹调用汤堪称一绝,清汤色清而鲜,奶汤色白而醇,故有“百鲜都在一口汤”之说。名菜有一品官燕、通天鱼翅、葱烧海参、鸡汁鱼肚、清炖裙边、烩乌鱼蛋、糟香桂花鱼等。自开业之日起,终日顾客盈门,长盛不衰。

20世纪30年代,京城饭店业普遍不景气,唯独拥有100多名职员的丰泽园依旧红红火火。这里接待过曹锟、吴佩孚、段祺瑞、宋哲元、张学良、李宗仁、傅作义、张自忠等军政要人,接待过张大千、梅兰芳、程砚秋、谭富英、荀慧生、尚小云、马连良、齐白石、徐悲鸿等社会名流和知名艺人,他们都为丰泽园饭庄满口留香的菜肴所折服。丰泽园饭庄当时的名气有多响,一首民谣足以说明——“抓药同仁堂,酱菜六必居,穿鞋内联升,吃菜丰泽园”。

新中国成立以后,丰泽园饭庄成为宴请外宾的重要场所之一。(史纪明)

本文图片由作者提供

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号