司马迁称孔子为“至圣”,他在《史记卷四十七·孔子世家第十七》中说:“高山仰止,景行行止。”以孔子思想为主体的儒家文化是中国传统文化的重要组成部分,如何面向大众、面向时代讲好孔子的故事,用通俗易懂的语言,阐释好孔子的生平经历与精神世界,是一项非常富有挑战性的工作。

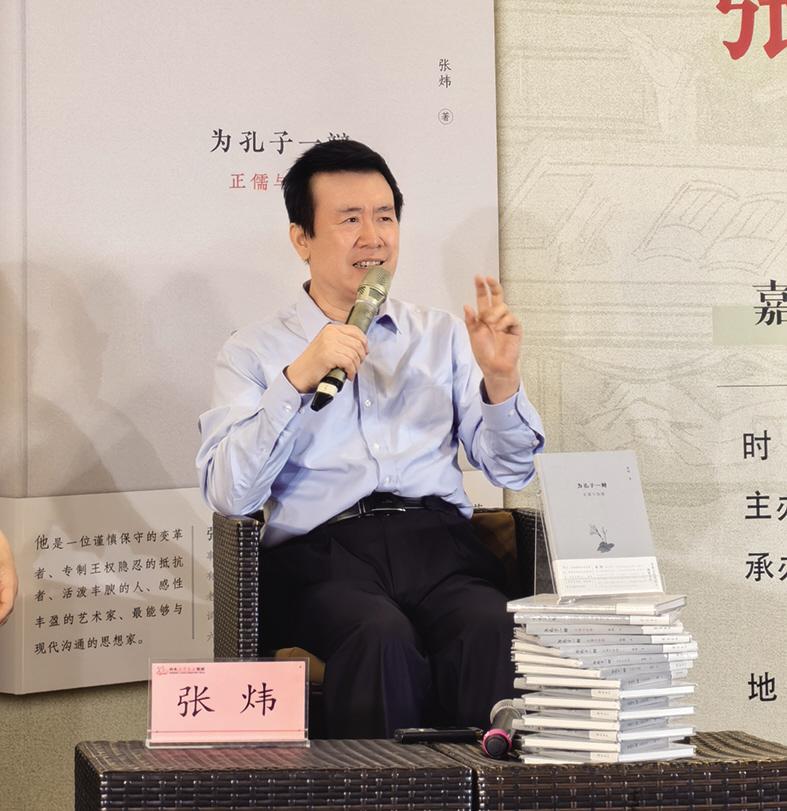

5月22日晚,一场跨越千年,关于孔子思想的对话在烟台市新华书店南大街购书中心展开。中国作协副主席、茅盾文学奖得主张炜携新书《为孔子一辩》亮相烟台,与中国孔子基金会副理事长、中共山东省委宣传部原副部长、一级巡视员孔繁轲,山东大学(威海)法学院教授张景芬,鲁东大学文学院教授、硕士生导师黄修志就《为孔子一辩》及“孔子的当代书写”展开了深入交流。诗人、作家瓦当担任主持人,抛砖引玉,贯穿全场。

张炜

张景芬

黄修志

瓦当

如何为孔子一辩?

张炜是从烟台走出去的当代文坛领军作家,他的新作《为孔子一辩》,将孔子及儒学历久弥新的思想精髓娓娓道来,是对中华优秀传统文化核心价值的一次深入溯源与全面展示。

孔繁轲是孔子的第74代孙,这个特殊的身份让他对孔子的理解多了一份特别的亲情。他坦言:“生在孔门,我是幸运的。头戴孔氏后裔的光环,享受着来自祖先的无上荣耀。孔氏后裔的应有之德就是识祖、尊祖、爱祖,否则便枉为孔家子孙。”

何以孔子?如何为孔子一辩?孔繁轲在交流中毫不吝啬对张炜的赞美:“这部作品确确实实是具有时代色彩的‘大家小书’,能引起我们很多思考。”他表示,“孔子思想博大精深,哪些是孔子本来的意义?哪些展示的是真实的孔子?哪些是附着在孔子身上的不实的东西,确实有着‘正儒’‘伪儒’之分。2000多年来,中国出了很多儒学大家,他们都是在不同认知程度和当时的时代背景下,对《论语》包括其他孔子经典,从不同角度提出自己不同的看法。张炜通过文字将‘正儒’‘伪儒’区分开,这是一项艰苦而细致的工作,需要强大的理论勇气和文学勇气。”

书中对礼乐文化的认识,也引起了孔繁轲的共鸣,他认为:“孔子在中华民族礼乐文化发展史上是一个里程碑式的人物。他在‘祖述尧舜,宪章文武’的基础上独创了‘仁’学,然后才有了后来的仁义礼智信。”

“这本书对怎样更好地研究儒学、学习孔子思想、弘扬传统文化有着很重要的启示。”孔繁轲说。

何为正儒与伪儒?

作为中国当代哲学家、教育家冯友兰的弟子,张景芬借助恩师的观点阐释了“正儒”与“伪儒”。“冯先生曾说过,历史上有‘两个孔子’,一是孔子其人,就是真实存在的孔子,有喜怒哀乐的情绪。二是历史塑造的孔子。冯先生认为,研究后者更有历史意义和现实意义。”张教授说,“历史意义不用赘述,孟子的思想基本上和孔子相同,董仲舒只能说是相似,到了谭嗣同,他的仁学观点是完全跟孔子相反的。所以,孔子本人和孔子文化的流传是两回事儿,这是非常有意思的事情。”

什么叫有历史意义呢?他认为,就是不断通过“假孔子”或者塑造一个孔子的研究看到历朝历代对孔子的自然选择,说明社会的政治需要是什么。“比如董仲舒,因为汉朝要‘续其制而改其政’,所以他把‘君权神授’拿到了儒学中。这就是历史意义,就是通过流行的孔子来看社会变迁和历史变迁。”他说。

什么是现实意义?德国哲学家黑格尔曾说:“传统并不仅仅是一个管家婆,只是把她所接受过来的忠实地保存着,然后毫不改变地保持着并传给后代。它并不是一尊不动的石像,而是生命洋溢的,有如一道洪流,离开它的源头愈远,它就膨胀得愈大。”“所以张炜先生在书中还孔子了一个有血有肉的鲜活形象。孔子说过,‘齐一变,至于鲁。鲁一变,至于道’。我觉得可以再加一句,‘秦一变,至于齐’。”张景芬说,“时至今日,儒家文化仍在传承,在浩瀚的历史经卷中,在百姓的心中。所以我认为孔子思想的核心就是和平主义、道德主义。”

孔子是否已过时?

“张炜老师的这部作品回应了孔子的一句话——必也正名乎。”黄修志认为:“《为孔子一辩》是为孔子正名的一本书。那么我们如何为孔子正名,就是要回归历史的原点,回到当初的源头去寻找孔子。我认为,当一个人到了一定的境界或者一定的年龄,他都要去面对孔子。所以对于当下的年轻人来说,这本书尤其值得一读。”

“比如谈起孔子,可能很多人都感觉他冷若冰霜非常古板。但张炜老师在书中说,这种面貌是读者塑造的孔子。书中认为读者分为‘大读者’和‘小读者’,大读者就是那些可以言说、可以发表自己的声音、可以在历史上留下文献的学者,可以包含儒生、学者、史学家,甚至政治家。小读者就是一般的民众,是沉默的大多数,或者说不能够用文字留下自己声音的那些人。所以大读者是塑造孔子形象的主力军。”黄修志说,孔子是否已过时?这是不存在的。

“我们要回到当时特定的时空和当时的意识语境去理解孔子。”黄修志说,“身为高校老师,面对张炜老师这本书的时候我很惭愧。我会扪心自问,当我引导学生读书的时候,还有没有引导学生共同品读经典的能力,还有没有让自己的思想去启蒙大众的能力。所以,这一点也是我特别需要向张炜老师好好学习的。”

放下成见,为孔子一辩

主持人瓦当穿针引线,诚邀张炜老师再“为孔子一辩”。

“为什么要为孔子一辩?”张炜给出了自己的解答,“孔子是我们每个人最熟悉的陌生人,我们不用阅读、不用研究,心里就会有一个自己的孔子。”张炜说,最好的阅读是不带任何成见,只有放空自己才能读懂书。如何能在阅读的时候放下成见?就是读儒学的原典。“原典可供解释的空间越大,衍生的余地就越大,不同的解释者因为不同的素养、立场和心术,会得出大相径庭的结论。我认为读原典就是读《论语》,它最接近真实的孔子。”

“‘为孔子一辩’,初看多余且可笑,因为孔子已经是‘圣人’了,从古至今有过无限诠释,何须一辩?”张炜说,“正因为如此,才需要一辩。物极必反,一人成圣,受到最大推崇,就一定会受到最大的反对,这两种力量形成对冲,最后会复杂到一言难尽。”比如有人认为孔子属于保守势力,是讲究秩序、维护等级、阻碍改革和进步的人物。真的是这样吗?现代人是不是搞错了?

归根结底,我们要放下成见,为孔子一辩。 (YMG全媒体记者 刘晋 摄影报道)

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号