抗日战争时期,在我的家乡蓬莱,有一首《儿童团歌》广泛传唱:

“月儿弯弯,星光闪闪,我们都是儿童团。站岗放哨,又当侦探,盘查行人捉汉奸。鬼子来了,我们就跑,跑到八路去报告。领着八路,拿着枪刀,杀退鬼子把家保。”

如今唱起这首歌,便会想起当年活跃在蓬莱抗日根据地的抗日少年先锋队。

一

1938年1月30日,中共胶东特委在文登大水泊建立了胶东人民抗日少年先锋队,简称“少先队”或“抗少队”。这是山东省第一个抗日少先队组织,中共胶东特委书记理琪为少先队颁发了队旗和印章,又为队长马镜颁发了任命书。

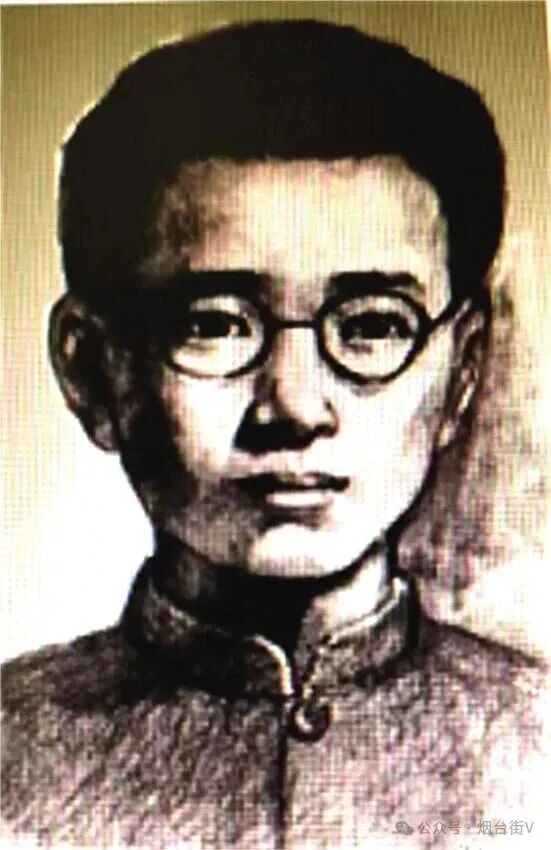

胶东人民抗日少年先锋队队长马镜画像

马镜是烟台人,1937年12月中旬受命从烟台到中共胶东特委所在地文登沟于家村,参加天福山起义,成为山东人民抗日救国军第三军(简称第三军)的小战士。1938年1月,受命在沟于家、大水泊等村筹建少先队,仅在三庄村一个村就发展了32名少先队员。

1938年5月,第三军西进至蓬莱大辛店,决定仿照当年红军在苏区的做法,把孩子单独编成一支武装建制的部队,命名为“抗日少年先锋队”。

1938年2月3日,中共蓬莱县委组织党员、民先队员、战地服务团队员,在南部山区西宋家村举行武装起义,宣布成立山东抗日救国军第三军三大队。2月17日北上,在东夼村由民先队员苏晓风,争取潮水镇自卫队100余人,合编为一个大队。

大队到车里张家又与蓬莱三区乡农校中队100余人合编,队伍发展到350多人,正式改为山东抗日救国军第三军第二路,简称“三军二路”。周雍鹤任指挥、于眉任特派员、余仲淑任副指挥。到4月,三军二路已发展到2500余人,下辖11个大队。部队在大辛店整训时建立了政治处,于眉兼任主任。政治处成立后,在其直接领导下,建立了一支少年先锋队,成员都是蓬莱各地高小学生。政治处驻下薛家,少年先锋队驻上薛家。到1938年5月底,少先队已发展到三四十人。全队编三个班,每班十几人。具体负责人是政治处的孙自平、于香亭两人。

1938年7月,高锦纯、宋澄等率三军一路、三路在蓬莱与三军二路合并。二路的少先队同时与一路、三路的少先队合并,共有70多人。合并后称“山东抗日救国军第三军少年先锋队”,统一制作队旗,队旗的白色旗裤由上而下有“山东人民抗日救国军第三军”大字,红色旗面上横着“抗日少年先锋大队”一排大字。队歌是自己改编的《抗日少先队歌》:“我们是抗日少先队员,民族的责任担在双肩。保卫中华,爱护民众,站岗放哨,勇于参战。向前,向前,消灭日寇,勇敢向前。向前,向前,高举队旗,夺取胜利,勇敢向前!”

8月,在黄县石良集,少先队按年龄分为“前方少先队”和“后方少先队”。后来,又从起义军三支队那里接收了一批人,队伍达到上百人。

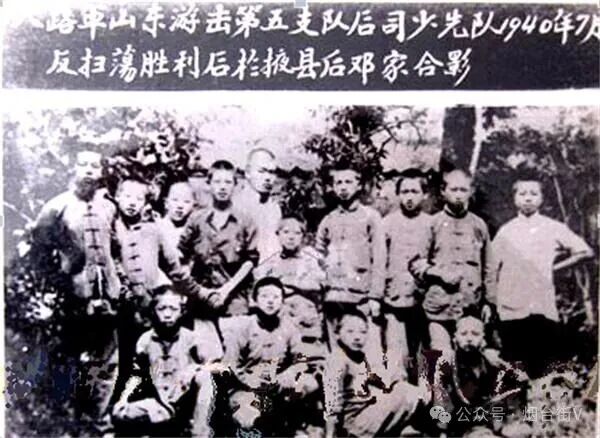

9月18日,第三军和第三支队都改称八路军山东游击第五支队(简称“五支队”),少先队的旗帜也随之更改了。后来,各县市的“少先队”逐步改名为“儿童团”。据1945年统计,全省共有儿童团员81万,而胶东有41万,占了全省一半以上。

二

少先队队员们一般住在农村的空屋里,地上铺一层麦秸就是睡觉的“床铺”。每天起床、出操、上课、开饭等都听哨声,有事外出必须请假。

少先队的首要任务是在村头站岗放哨,盘查行人,有路条才能放行,防止汉奸来根据地搜集情报或搞破坏。队里还根据小孩子不易被人注意的特点,经常派出侦察小组,了解周围有没有敌情。

一次,队里派张志坚与另一个队员去黄县侦察,二人从上薛家出发,翻山到黄县黄城集,经石良集又翻山到蓬莱石门口,傍晚才回到上薛家。一天走了80里山路平安回来,受到部队表扬。

学政治、学军事、学文化,是少先队每天按时进行的课目。宣传群众、发动群众也是少先队的一项重要任务,常以三四人为一组,到驻地附近村庄做宣传。

野营训练是少先队的必修课。上薛家村南面是崮山,崮山周围很陡,山顶却很平坦,传说是唐王李世民东征时练兵的地方,被称为东校场。队友们爬到山上,白天训练、野炊,晚上在山上露宿,轮流站岗放哨。后来,少先队随总部转移到黄县,住在黄山馆,不久又向掖县城出发。开始行军大家情绪很高,走得又快,但走久了很多人脚上磨起大水泡、小水泡,有的是血泡,走起来一瘸一拐,好不容易挨到朱桥宿营地。第二天行军互帮互助,经过两天行军,到达了掖县城。

1938年9月18日是九一八事变7周年,第三军被正式命名为八路军山东纵队五支队,并在沙河镇举行隆重阅兵式。当少先队的方队通过检阅台时,台上响起掌声和一片笑声,大概是因为这是一支特殊的娃娃兵吧。从这天起每个少先队员都佩戴上“八路军”臂章。

沙河镇改编后,少先队随五支队政治部又回到掖县城,驻扎在山东省立中学校内。10月15日五支队驻扎大青杨村、北盛家村,16日平度城伪皇协军赵保原部进犯,少先队随部队在大青杨村东高地进行防守。前后击退敌人三次冲锋,毙伤敌人230余人,敌遭重创后逃回平度城。在整个战斗过程中,少先队始终坚守阵地,未后退一步,并在打扫战场时缴获步枪3支。经历这次战斗后,少先队声名大噪,军内外都知道八路军里有一支不怕死的少年先锋队。

大青杨战斗后,根据形势发展和部队需要,陆续将队员分配到新的岗位。胶东当时有军政干校、胶东党校、胶东公学。大部分少先队员被分配到各学校学习,也有的被分到机关和部队。

三

历经战火的洗礼和革命熔炉的淬炼,在少年先锋队中锻造出一批英勇不屈、可歌可泣的少年英雄。

少先队队长马镜(1921-1943),原名马恩弟,又名马竞、马兢,烟台人。13岁考入烟台志孚中学,积极参加爱国学生会等组织。1937年加入中国共产党。同年12月参加天福山抗日武装起义,成为山东人民抗日救国军第三军小战士,任43个县市少先队队长、儿童团长,曾兼任八路军山东纵队第五支队十四团文化教员,十三团三营七连指导员等职。

由于作战机智勇敢,马镜获得“战斗英雄”光荣称号。在1942年掖县沙河埋伏战中,奉命截击日军运粮队,缴获军粮7卡车、步枪100支。在掖县朱桥突击战中,为营救战友,不顾个人安危四进四出,全身受伤13处。

1943年5月,在栖霞蛇窝泊战斗中,马镜与七连张善恒协助主攻连八连攻克鬼子的胶东第一大碉堡,毙伤日伪军100余名。8月,在平度县冷仙洲战役中,脚部受重伤不能行走,独自掩护战友和医生突围后,不愿当俘虏而自戕。

牟闵,1923年7月16日生于福山县芝水村,1937年赴济南参加少年军事训练,1938年5月任武装少先队副队长,8月任后方少先队队长。

1941年5月,党中央从胶东抽调百名少先队干部到延安。胶东青联负责人林江选了200人送到中央山东分局,分局从中选出108名,牟闵被选中并成为负责人之一。他们历经千辛万苦,一路闯关过卡,冲破重重封锁线同敌人拼杀,历时1年零8个月,途经6省,行程万里。其中侯桂芝等36人牺牲在途中。牟闵等72人于1942年12月24日到达延安,与陕甘宁少先队胜利会师。

宋刚夫,原名宋志芬,1925年出生在蓬莱宋家村一户贫苦农民家庭。1938年2月,中共蓬莱县委发动抗日武装起义时,他正在学校就读,在进步教师李敬武的教育引导下,13岁的宋志芬改名宋刚夫,毅然参加了三军二路少先队。

不久,胶东第三军总部由东海西进,到达蓬莱后,三军总部少先队与二路少先队汇合,组成抗日少年先锋队,宋刚夫任少先队小队长,随第三军总部活动在黄县、掖县一带。

宋刚夫长着一张圆胖脸庞,有一副好嗓子,常把抗战歌曲挂在嘴上,他与小战友翻山越岭到周围村做宣传,帮助建立儿童团组织,形成了一支忠诚的抗日后备力量。后来,宋刚夫参加了少年工作团,到掖县和栖霞各地搞减租减息,工作十分出色。

1939年冬,胶东区委根据中央精神,抽调一批少先队骨干到各县担任儿童团领导工作,宋刚夫被派回蓬莱县,担任儿童团长。他先在艾崮山区抗日根据地工作,后又深入游击区开展地下活动,组织成立儿童团,开展对敌斗争,取得很大成绩,同志们都称他“小钢炮”。

1941年8月,宋刚夫和严维训被派往六区(蓬莱于家庄和徐家集一带)执行任务。一次完成任务返回途中,在小白家村遭敌埋伏,二人被捕,被押到大辛店日军据点。在据点里敌人威逼利诱,宋刚夫毫不畏惧。敌人恼羞成怒:“杀了你这个顽固的小八路!”“杀了我,十年后我还是个小八路!”宋刚夫面无惧色,斩钉截铁地说。凶残的敌人把宋刚夫绑在木头柱上,放出狼狗撕咬。他被咬得遍体鳞伤,但他咬紧牙关不流泪,仍大骂鬼子汉奸。

第二天夜里,敌人把他和严维训带到大辛店西河枪杀。临刑前,二人仍高呼口号。宋刚夫牺牲时年仅16岁。

宋刚夫牺牲后,蓬莱县委在西戴家村为他举行追悼大会。当地文化人编写了歌曲《歌唱英雄小八路》,在我家乡一带广泛传唱:“少年宋刚夫,家住宋家村,13岁参加八路军。意志坚如钢,勇敢又勤奋,克服艰难一心为人民。年少不畏惧,血洒西河滨,为救国牺牲也甘心。学习小英雄,全民团结紧,斩豺狼赶走东洋人!”(郑伟基)

法律支持单位:山东助商律师事务所

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号