全国重点文物保护单位烟台西炮台,位于烟台市芝罘区西北部,因山上建有护卫烟台的海防炮台,并与东炮台相对峙,所以得名西炮台。

西炮台建于清末,是清代光绪年间的近代建筑。进入西炮台,首先要入瓮城——用土石堆积而成的保护城门之墙。瓮城里便是西炮台的南大门,门高3.5米、厚6米。大门上额镌刻着“东藩”两个烫金大字,意为这里是我国东部沿海的屏障。

一

清光绪元年(1875),外国列强以种种借口不断侵扰烟台海域。山东巡抚丁宝桢看在眼里、急在心上,屡屡上奏,要求在烟台、威海、长岛、登州等地筑建永久炮台。朝廷准奏,按照丁宝桢的总体规划,烟台通伸岗炮台开工建设。

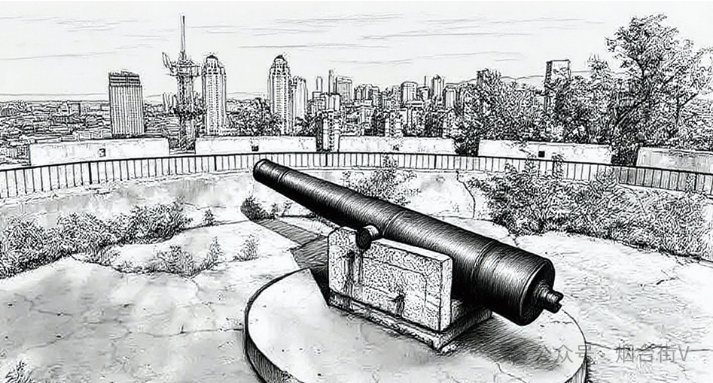

通伸岗炮台面对芝罘湾,居高临下,视野开阔。站在炮台之上,北面的芝罘岛,福山和蓬莱交会处的八角口,牟平境内的养马岛皆历历在目。整个炮台由围墙、瓮城、演兵场、地下坑道、指挥所、弹药库等组成,布局科学合理、严密紧凑,共置炮八门。炮台围墙依山势而建,形成不规则的四边形,全长700多米;墙体全部用黄米汤拌三合土夯实而成,坚固异常;外面抹以白色石灰砂浆罩面,每一个墙垛上都有射孔。

1876年5月,丁宝桢来烟,认真察看了刚建成的通伸岗炮台后,当机立断,决定把射程和威力都有限的土炮改成德国造克虏伯大炮。翌年改装成功,6座炮台炮口可分别射向东南、西南、东北、西北各个方向。烟台百姓称其为西炮台。

1901年,清政府与帝国主义列强签订了丧权辱国的《辛丑条约》,规定:……拆毁京师至海通道之各炮台。于是,清政府下令将西炮台的炮机拆除。现在,人们在西炮台公园看到的所有机械设备,都是后期复制的。

1979-1981年,西炮台经过整修,恢复本来面目。它成为我国迄今保存最完整的既具古代城堡特点,又具近代先进军事设施的封闭式古炮台群,具有重要的历史价值。

二

烟台西炮台内的演兵场就是当年的校场,非常开阔,是平时训练、战时集合、布置战斗任务、做战前动员的地方。整个演兵场占地7000多平方米,当年的指挥台和信号旗杆等现在都没有依照原貌恢复。

东面排列的累累战功的坦克和大炮等兵器,曾经在中国海防建设中发挥过重要作用。看到它们,你是否会联想到往日那硝烟弥漫的战场,爱国将士尽忠报国浴血奋战的冲杀景象?在烟台,类似的“兵器”还有退役的飞机,安置在烟台开发区海滨;退役后的“合肥号”导弹护卫舰安置在莱山区“黄海明珠”的海滨处陈列。

为什么它们会被陈列到烟台?当然是因为烟台自古以来就是中国的海防重镇。

史书记载,秦始皇曾经三次来到烟台东巡。有人说他是为了寻找长生不老药来的,有人说他是为了加强帝国海防来的,也有人说他是为了威震齐地而来的。浩浩荡荡的皇家车队屡屡来到烟台,至少说明一点:当年从咸阳到烟台的“驰道”很发达,也非常高效。举例来说,秦始皇最后一次东巡时死在路上,李斯、赵高等人谋划用鲍鱼掩盖皇帝尸体的臭味,这是为什么?侧面说明,“驰道”太发达,消息传播得太快了!

秦的都城到黄渤海沿岸的道路和信息为什么如此发达?因为烟台自古以来就是中国的海防前哨。秦灭六国统一天下后,天下局势并不太平,北方的东胡与匈奴、西面的月氏与羌族,对秦国都虎视眈眈。为了更好地管理国土,抵御外来威胁,大秦国在以前六国交通的基础上,以咸阳为中枢,呈辐射状修建了九条著名驰道。其中一条驰道就是通往山东的。

三

西炮台,不是一个炮台而是一个炮台的集合群。

曾经在镇江率军战胜法国海军的薛福成在他的日记中记述,山东张荫恒禀奏烟台西炮台的初始规模:“筑通伸圩台工程完竣。计开:东北角圆炮台一座,高二丈,周围面三十一丈,底三十五丈。中心走轮圆炮台一座,高丈六尺,围十三丈。太平盖炮房五间,兵房二间,药房二间。东南角有圆炮台一座,高二丈三尺,围面十四丈五尺。太平盖炮房三间,兵房一间,药房一间。东第一护台一座,太平盖炮房二间,兵房一间,药房一间。东第二护台一座,太平盖炮房一间,兵房、药房各一间。东第三露天护台一座,西南角露天圆炮台一座,西北角露天方炮台一座,西护台一座,墩台石望楼一座,第二层六角楼一座。南营门高二丈三尺,门西药房一间,月墙高一丈二尺。西便门高一丈六尺。四面圩墙长一百六十九丈,水沟六道。督工所十九间,料厂四大间,铁匠炉房二间,井九口。”

西炮台主体炮台上原德国造的克虏伯大炮,在1901年《辛丑条约》签订后被拆除了。炮架和炮台是1938年日寇入侵烟台后被全部拆除的,日寇担心抗日军民利用这座炮台对他们占领的烟台市区,尤其是港口造成威胁。

如今,炮台上的建筑和大炮,是二十世纪八九十年代按照图片恢复原貌的。在主炮台的下面,是弹药库和运兵道,这证明了烟台西炮台的守卫作用。

西炮台建在芝罘区通伸岗北端山顶,地势突兀,位置险要,视野开阔,当年,整个芝罘湾都在西炮台大炮的射程之内。

炮台正前方是烟台的“母亲山”烟台山。明洪武三十一年(1398)建立狼烟墩台,那里本是建立炮台的最佳位置。但1861年烟台开埠后,洋人的领事馆在山上山下星罗棋布,最多时候有17个国家的领事馆,光绪年间建炮台时,才选择了建在这通伸岗上。

说起通伸岗,烟台的权威县志《福山县志》上曾经有明确记载:“因其麓有古石臼欹侧,泉自中出,不冻不涸,名通神泉,神伸同音,故山名通伸山。”现在,通神泉早已没有了踪迹。前些年,有关部门在工程挖掘过程中,在山南坡挖掘到了两块神奇的石头,据说那就是当年通神泉的旧地。

四

站在西炮台最高点,可以鸟瞰芝罘市区全貌。

明洪武三十一年(1398),为加强海防,朱元璋命令在山东沿海设置海防防御体系,在烟台设奇山守御千户所,修筑奇山所城,这是烟台最早的城市雏形。

当时,卫所遍布于京师和地方,约5600人为一卫,其长官为卫指挥使。卫下辖五个千户所,每千户为1120人,设千户负责统领。千户所下辖十个百户所,112人,设百户负责统领,其下还有总旗及小旗等单位。卫所大部分军队在各地屯田耕种,称为屯军(所以西炮台下的那条大路就叫芝罘屯路,当年驻过兵),少部分驻守操练,称为旗军,定期轮换。在中国的东西南北边境上当时共设立了329个卫。比如现在我们知道的天津卫、宁海卫、成山头卫、大嵩卫等,都是当年留下的历史名称。

其实,“卫”之上还有一级指挥机构叫“大营”。而能体现烟台海防重镇地位的就在这“营”的设置上:当时的胶东半岛上,小小的地域就设置了三个“大营”,分别是“莱州营”“文登营”“即墨营”。

站在西炮台顶,视线能看到的地方,片片高楼大厦群之中的平房建筑区,就是当年的烟台诞生之依托:“奇山守御千户所”。它的北面矗立灯塔的烟台山,当年是6个士兵驻扎的“北山狼烟墩台”。它南面的宫家岛,也是当年和烟台山平级的一个狼烟墩台。再往东看,养马岛西北面还有两个现在保存完好的马山寨狼烟墩台和已经有名无实的清泉寨狼烟墩台。

不过,当年外敌确实没有夜战能力,这些烽火狼烟墩台多是白天御敌,狼烟常见。于是烽火台就在本地百姓口中变成了狼烟台,最后干脆简称为“烟台”,山成了“烟台山”,城市最后也成名为“烟台”了。

烟台西炮台的中枢建筑是炮台指挥所。

炮台指挥所位于演兵场东侧,占地580平方米,战时发挥着重要的作用。指挥所整体建筑用淡红色的石岛石砌成,顶端两侧雕刻有阴阳八卦图,庄重古朴、壁垒森严、固若金汤。高大的拱门上横书“威振罘山”四个金字,内二门上书“巩金汤”三字,里面有宽阔的地下通道,通道两边是士兵起居的营房和弹药库。

西炮台各炮位之间用城墙连接,总长700余米,依山就势,蜿蜒而建。墙上设射击孔200余个。墙的内侧设有跑马道,供传递信息和调兵遣将用。传说城墙及炮位是用大黄米汤汁与三合土调和而夯成的,虽历经风侵雨蚀,仍坚固如初。1990年,国家级专家、国务院文物委员郑孝、罗哲文先生来到烟台,专门到西炮台考察,对西炮台的建筑特点赞不绝口。(尹浩洋)

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号