一

隅园在我眼里就是福山的后花园——城市氧吧,植物资源丰富,尤以“容犬入园”的雅量著称。暮春一日,我携阿黄同游隅园。阿黄是只土狗,金黄毛色在阳光下闪着绸缎般的光泽,与春日暖阳相得益彰。它欢快地跑在前头,牵引绳在青石板上拖出细碎的声响,惊醒晨露,惊醒园里所有沉睡的生命。

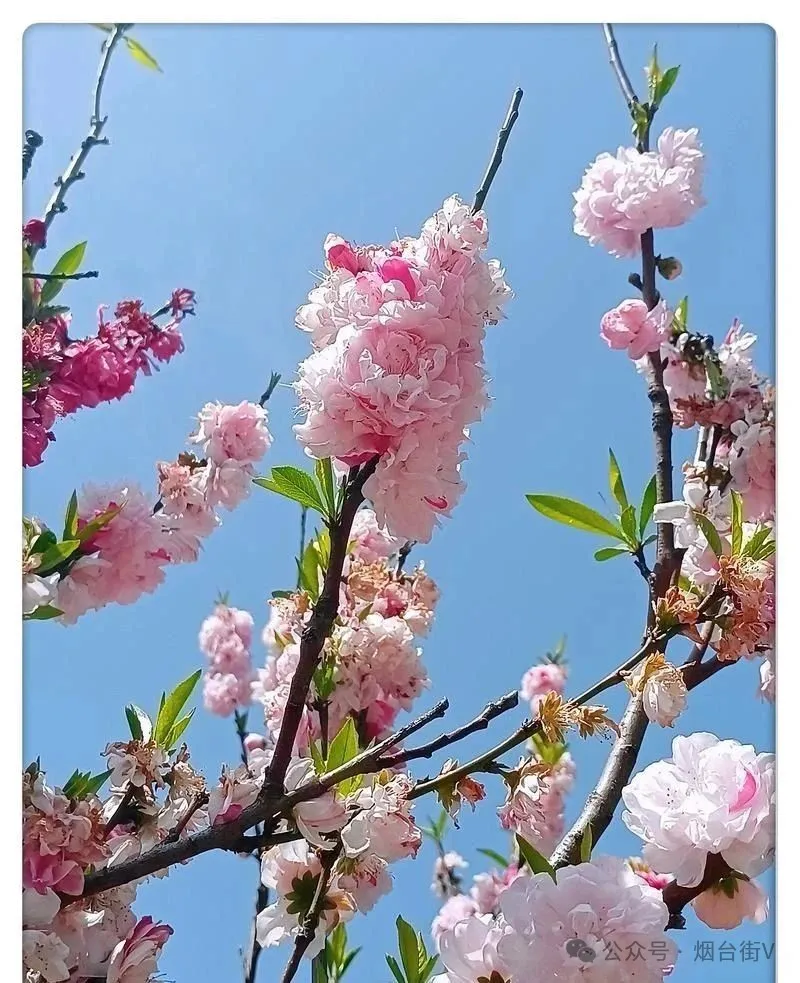

园中草木新洗,绿叶镶着水钻,晶莹无比。阿黄忽驻足,鼻尖微颤,低头嗅地面,循空气里暗香浮动处而去。我腕间绳索轻颤,便也跌入那片红云里。远观那颜色在晨雾中洇开,似宣纸上的一抹红,又像美人唇上淡抹的胭脂。雾霭飘渺,将花影抻成丈余绸带,在青砖地上蜿蜒游动,真是一幅动态的图画。

曲径向北,碧桃盛景赫然入目。这红不似牡丹富贵,不类芍药娇艳,倒像将朝霞暮云揉碎,再掺三分白玉进去,才调出这般温润养眼的颜色。花树排列如仪仗队,擎着千百盏宫灯,蜿蜒如长龙。此时园里单这片碧桃花的娇媚,便让隅园在暮春时节独占风流,难怪游人络绎不绝。

晨光漫溯,花色是渐变的。瓣尖为海棠红,花心渐变为红玉色,如未化的胭脂。阳光透过外层花瓣,在内里投下光点,随着微风轻轻把美摇曳在我眼前。阿黄第一次逛公园,开性得很,追鸟雀未果,反沾了满身花粉,在阳光下金灿灿的。

我印象里的“桃之夭夭”是单薄的,这碧桃却偏生得重瓣层叠,一褶压着一褶,竟有十几重之多。数到第八重时,阿黄忽然对着花枝打了个喷嚏,惊得花瓣簌簌落下,一片两片三五片,一片正落在狗子湿漉漉的鼻尖上。

青砖石径旁几株斜卧的,模样像菊花,花瓣蜷曲着向花心收束,像是害怕泄露太多春色,要拿丝般的蕊将春意细细裹住。这般形态,叫人想起古画中仕女挽起的云髻,层叠多层不知其藏多少心思。

沿夹河岸边的碧桃最恣,近水楼台先得月,枝条直探水面,似要与游鱼说春。真有鱼儿啄食落花,溅起水珠给花儿戴了水晶耳坠。对岸蓝衫老者在垂钓,鱼漂在落花中任意沉浮,看他空空的鱼篓,再观他的眼神聚焦着花草,不知他是钓鱼,还是要钓住即将远去的春色。

二

内夹河的水波澜不惊,水纹将花影揉碎又拼起,如同一位不知疲倦的绣娘,每天编织同样的花样。一只游船从垂柳深处荡来,船头戴花的小女孩伸手够花枝。船身微倾,满舱的花气不似桂浓烈,不如梅清寒,倒像把整个春天的温柔酿成酒,偏又不让人醉,这时我想起《半半歌》里的句子,“酒饮半酣正好,花开半吐偏妍”。

船远去时,惊起的残红缀满老船家的毡帽,他任其天然雕饰。轻风拂过,花瓣在空中打了个旋儿,依依不舍地落入水中,宛如一只粉蝶,在生命尽头跳完最后一支舞,然后在灿烂中永逝。阿黄追到水边,前爪搭在石栏上发出呜呜的声响,天真如同几岁的儿童。

午后风起,我坐岸边吃饭后歇息。阿黄卧在脚边打盹。落花逐水,分不清是水载花还是花引水。碧桃花瓣较寻常桃花厚重,沉得慢些,似对这人间还有眷恋。有的花瓣被风送到岸边的石阶上,静静地躺在那里,如同一封被撕碎的情人笺。风吹得大些,出现“花谢花飞飞满天”的情形。若林黛玉见到此景,一定会伤感得落泪去葬花。

时光本太匆匆,季节轮回,落红无数。放眼园里大多花已凋零,连娇艳的海棠也开得无影踪,晚樱在走向末路,独这碧桃仍慵懒地倚在枝头,倒像是故意要与夏荷争个先后。

前日细雨,我见守园的老翁在花下拾掇,他白须上沾着三两花瓣。他说此花最宜江南雨雾,语罢指给我看枝桠间新结的碧色小果,指甲盖大小,藏在褪色的残瓣里,竟是下个春天的伏笔。老翁的目光穿过花枝,似望向时光的深处,仿佛看到次年的春天。

苏轼惜花曾留诗句,“只恐夜深花睡去,故烧高烛照红妆”。碧桃之所以开得这般长久,大概有苏轼的痴心吧!它是要将春光的每一寸都细细咀嚼,连那些被人忽略的夜晚也不肯放过吧。它开得那样热烈,那样认真,性格如此固执,倒像是在与时光做一场无声的角力。而当我们看花人匆匆离去,它仍静静地开在那里,将花瓣一片一片地数给春风听,直到把整个春天都数完,完成使命才止。阿黄不知何时醒了,正用温热的舌头舔我的手掌心。

归途,阿黄的爪垫沾满了花粉,在青石板上印出一串红色的梅花印。我想起家中案头那个青瓷花瓶,或许该折一枝碧桃供养,念头一闪而过。花该任它在天地间自由开落,岂是区区瓷瓶能装得下?就像春光,从来都不是谁家的私藏,花瓶里的花无活力。

在书房中发现阿黄的毛里携几片花瓣,取出夹进《陶庵梦忆》的扉页,这和张岱描写西湖桃花留白的段落相对。人累早睡,夜半忽醒,见月光将窗外海棠树影映书上,恍惚见碧桃花的灼灼其华,不由又想入非非起来。(刘美花)

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号