一

那时候我住在小太平街,巷子局促狭窄,长还不到二百米,说成“街”似乎有些虚美。街北边背倚著名的烟台山,西边紧靠热闹的朝阳街,出门后顺着小巷向东一绕,几分钟就可抵达海岸路。如果悠闲,走得略微远一点,就是颇有些讲究的广仁路了。

彼时海岸路北头的烟台山宾馆还不叫金海岸大酒店,也不是现在的模样,有点老旧,不过门口有块牌子却给人无限的遐想:烟台市人民政府交际处。

海岸路后来变成了美丽的滨海广场,大海的波涛依然是千年不变的声响。那时候我是个教书匠,寒暑假是最惬意的时光,尤其盛夏,整日扑在大海温润的怀抱里,舒服得像一条快乐的鱼。

1983年暑假,同学李大健从不算遥远的即墨,调到了海岸路上的八中,蜗居在他夫人单位的阁楼上。那里就是著名的话剧团,位于广仁路24号,晚饭后我常去聊天。

老烟台的文化事业向来发达。旧式军人,很多对文化的重要性有良好认知。1930年冬,军阀刘珍年在烟台各界捐资筹建的图书馆落成典礼上演说,希望多预备浅近的书籍,以备大多数穷困的民众阅看……

有了这种文脉延续,新中国成立不久,烟台专区文工团应运而生,1960年文工团又成立了时髦的话剧队。1974年文工团撤销后,话剧队保留下来升格为地区话剧团,可见地位之重要。

二

我在自行车厂当工人时,电镀车间化验室有位在六十八军战士演出队当过兵的工友范德利,人们说他,有眼的就会吹,有弦的就会拉,很有些文艺范儿,嘴巴里掰乎的也是一套一套的。有一次他很神秘地对我说,下班后我带你去见见陈美娜!

我不知其为何人,听名字当为美女,愿意一睹芳容。下班后,我们跨上自行车,冲下通伸塂后,他才告诉我,她是话剧团的,咱们得去广仁路。

烟台地区文工团舞蹈队女学员1973年于烟台山下海岸路留影,后排右二为陈美娜,右三为杨小燕

到了话剧团门口,没想到老范平日神乎其神,此刻也只能在大门外等候。一会儿,传达室有人喊道,陈美娜,你的信!

我们瞪着双眼紧盯,只见夕阳下一位白皙的姑娘翩然而至,身材挺拔,亭亭玉立。由于在马路对面,容颜有些模糊,不过仅凭轮廓,就觉得宛若天仙。我对老范说,人家来了,还不快过去!

老范痴痴地站在那里,眼神有些发呆,一步不迈,一句不说。我恍然大悟,原来他们并不相识。多年后我与老范说起此事,依然忍不住哈哈大笑。

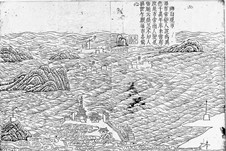

就这样,我走近了广仁路。最初的感觉无非是洋气些,后来才知道这条路颇有渊源,清代咸丰元年(1851)就动工修建。彼时缺少机械,拉拉杂杂延续了很长时日,初时也无具体名称。光绪十二年(1886),盛宣怀出任登莱青兵备道道台兼东海关监督后,在芝罘创建了胶东最大的慈善机构“广仁堂”,道路缘此得名。

广仁路修建期间,适逢烟台开埠,由于与烟台山上诸多领事馆毗邻,东亚罐头、生明电灯、法国药材、新陆商行等名噪一时的企业纷纷落户其间,基督教青年会、广东旅烟同乡会等也紧随而至,道路两侧很快出现了许多西式或中西合璧式二层小洋楼,甚为繁华。

三

上世纪70年代末,话剧团迎来了最后的高光时刻,《于无声处》后,《霓虹灯下的哨兵》《万水千山》《雷雨》纷纷复排,不久又排演了《少帅传奇》,盛况空前。后来,电视剧横空出世,话剧很快落寞,如同失去了繁华的广仁路。

不过,傍晚的时候,话剧团院内的日式小楼里还会传出悦耳的钢琴声,引得人们驻足聆听。我虽然不懂得专业的欣赏,却能感受得到琴声的美妙。

李大健住进那个院子后,我有了进去的理由,不过话剧团的大门总是挂着锁,上面附着的小铁门也常常紧闭。摇晃半天后,传达室的小窗打开了,一张黝黑的脸探了半个出来,询问了半天,好歹把我放了进去。

我嫌他啰嗦,大健告诉我,你可别瞧不起那个人,钢琴就是他弹的。我这才知道他就是大名鼎鼎的李绪良,不禁肃然起敬。

文工团解散时,声乐队、舞蹈队除了王永泉、王火、杨小燕、陈美娜等留了下来,大都散到四面八方。乐队则并入了京剧团。彼时为“样板戏”年代,京剧的重要性毋庸置疑。话剧虽以对话为主,亦有少量音乐,李绪良的钢琴不可或缺,他就这样留了下来。

我认识李绪良时,话剧团几乎不演戏了,院子里显得很冷清,他也临近退休,成了看大门的。那里的钢琴在我们这座滨海小城尚属奢侈之物,如果放到今天,他办个钢琴训练班什么的,学生定会挤破门往里涌。

我们慢慢熟悉起来,有时见他心情不错,我就会逗他说,李老师,弹一曲呗!他眼一斜,手向外一摆道,买个西瓜去!

西瓜吃完后,他把大门一锁,打开琴房,掀开那架黑色三角钢琴的盖子,一阵行云流水般的乐曲就从他的指尖滑动出来了。后来听说,团里日子不好过时,那架钢琴被新的领导卖给了青岛,懂行的人都十分惋惜。

四

同学矫健从上海探亲回来,送我一盘捷克作曲家德沃夏克的著名交响乐《自新大陆》原版录音带。有一天,我提着卡式录音机显摆,请李绪良讲讲这首乐曲,他指着外面说,先去看电影。

广仁路西南不远的新中国电影院正在上映法国影片《苔丝》,散场后李绪良说,什么叫做诗中有画,画中有诗?闭着眼睛时,脑海里如果浮现出画面,乐曲你就差不多听懂了。想想《苔丝》里许多场景中的音乐片段,我似有所悟。

返回途中,他在粮店买了斤湿面条,可能觉得拿在手上耽误说话时比划,直接放进了中山装的口袋里。刚才还是阳春白雪,转眼就是下里巴人,这个变化也太快了吧?

李绪良不以为意,依然滔滔不绝,告诉我他是孤儿,在青岛天主教堂唱诗班长大,在那里学会了管风琴。那座教堂位于青岛火车站附近,原来叫圣弥厄尔大教堂,1932年由德国人毕娄哈设计。

在院子里,我还遇到一位气质不凡的人,最初以为是团长仲济川,李绪良摇头道,他叫杨松林,是团里的美工,南京人,山师艺术系毕业后留校任教,后来转入新设立的山东艺专。之后又来到烟台,在中央美院首届油画研修班深造,看样子这是放暑假了。

后来我了解到,杨松林1984年进修结业后,直接当上了山东艺术学院副院长,后来转任山东大学(威海)艺术学院院长。他是中国美术家协会理事、山东省美术家协会主席,成就斐然。

更早的时候,也就是在烟台师专(现为鲁东大学)读书期间,同学矫健就带我去过那个大院。矫健十几岁就写出中篇小说《前进吧!火红的拖拉机》,破格选入话剧团当了编剧,后来成为大名鼎鼎的作家。当时故地重游,他不断与人点头致意或是说话。那些俊男靓女神采飞扬,我自惭形秽,矫健狡黠地冲我眨眨眼,然后悄声说道,咱们有文化!

那时囊中羞涩,下不起馆子,最后李七修出了饭票。他与矫健是好友,后来与我交情也不错,虽为演员出身,半路却拿起了笔;矫健也上过台,然而皆为“匪兵甲”。也就是说,我在话剧团真正熟悉的两位朋友,其实都是卖文为生的秀才。

五

李七修可谓“青年得志”,山东电影制片厂筹拍第一部电影《媳妇们的心事》时,从八一厂请来刘尚娴帮忙挑演员,那位《英雄儿女》王芳的扮演者一眼就相中了他,很快让其出演了男二号于传江。彼时,七修二十有六。

七修走上了文学道路也很有趣,1981年初秋,他从外贸抽纱公司得知了栖霞“棒槌花边”能手胡艳的事迹,二话不说,借了辆自行车就跑到大山深处,费尽周折找到了那位灵巧的姑娘。不久,他的报告文学处女作《一个中国农村姑娘在美国》就在当年的《山东青年》发表,中央人民广播电台“新闻与报纸摘要”节目简要播发后,《中国青年报》《解放军报》紧接着全文转载。

刚刚到任的地委领导注意到了作者和故事的主人公,李七修不久就调到了文化局,胡艳也转为正式工人。

上世纪五十年代末“家属还乡”期间离开天津前,李玲修(后排女子)、李七修(前排被怀抱者)全家合影留念

受到鼓舞的七修,很快在中国报告文学学会会刊《时代报告》上频频亮相,尤以SOS儿童村为题材的《为了失去父母的孩子们》最受关注,《沉默是金》《一个人的GDP》等也引起不小的反响;不久又闯入小说领域,在《青年文学》《山东文学》《时代文学》发表了《贿选》《父亲的悼词》《活法》等作品。

他的姐姐李玲修名气更大。三年困难时期,各地动员家属还乡,其父李荩臣服从大局。这位民国时期天津中建螺丝钉厂的厂长,满怀酸楚地把夫人孩子送回了牟平老家。

阴差阳错,李玲修的转学证明误写为“休学”,一字之差,牟平一中不予接收,只能回转天津重新开具手续,由此改变了命运。当时《平原游击队》李向阳的扮演者郭振清与《我们村里的年轻人》高占武的扮演者李亚林,恰在天津挑选演员,李玲修顺利考入长影演员剧团,三年后又进入沈空文工团,接着成为故事片《女飞行员》的主角杨巧妹,后来转业到了长影总编室。

上世纪80年代,她的《赤橙黄绿青蓝紫》等八部电影剧本有七部搬上了银幕,其中《花园街五号》获文化部1984年优秀故事片奖。后来她则以报告文学见长,《笼鹰志》获首届全国优秀报告文学奖;长篇小说《姑娘跑向罗马》也摘得了多个奖项,硕果累累。

六

2005年岁尾,我在北京出差,恰逢中国电影百年华诞纪念大会在人民大会堂召开。隔日与李玲修相聚,她拿出头天获赠的逄小威摄影集《面孔》说,这个人曾经是烟台话剧团的,七修肯定知道。

我一翻看,那上面有一千多位中国电影艺术家的黑白肖像,神态各异,栩栩如生,令人十分震撼。别的不说,光是找到这些著名演员,就非一般工夫。这是逄小威献给中国电影百年的一份特殊礼物。

回来后一问七修,逄小威果然与话剧团有关。

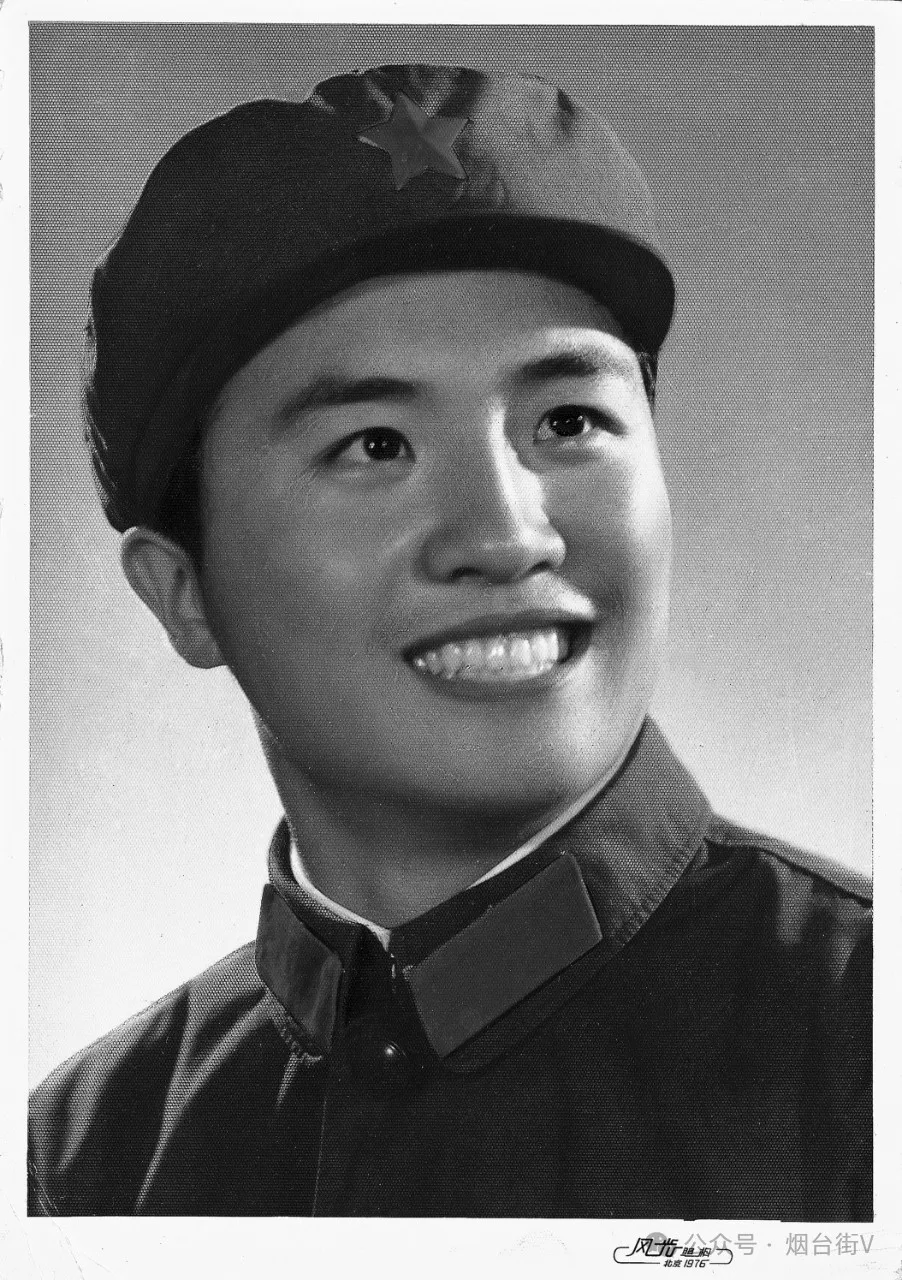

1976年底逄小威考入全国总工会话剧团后,在部队体验生活时的军装照

学员队成立之初,非农业户口的直接办理正式录用手续;农业户口的则需考察半年,不行的就退回。逄小威是从黄县,也就是如今的龙口招来的北京回乡知青,也是农业户口。其间发现,他的社会关系有点复杂,过不了政审这一关,只得辞退。临别时他两眼含泪,大家心里都酸酸的,有些不舍。

幸运的是不久“四人帮”就被粉碎了,逄小威得以考上全国总工会话剧团。曾经盛传的该团“调皮捣蛋三兄弟”,他位居第一,葛优行二,以《我的澳洲》成名的李洋是老三,后来皆为翘楚。逄小威从日本留学归国后,专攻人物肖像摄影。

2008年春天,逄小威在中国美术馆以《英雄》为名,展出了中国恢复参加奥运会以来一百三十四位冠军的肖像,为这年的北京奥运会献上了一份不平凡的礼物;2009年秋天,他又以《山河记忆》冠名,在北京山水美术馆展出了他跋涉两年之久、用胶片记录的百位百岁以上抗战老兵的肖像……

收藏家马未都说,每一位看过逄小威先生摄影作品的观众,都能感觉到作为摄影家的不易。这种不易,不单单是付出体力与耐力,更多的是付出一个优秀艺术家的执着。

他算不算从广仁路走出去的呢?

七

滨海广场完工不久,我在当年的广仁路溜达,寻找话剧团昔日的身影,那两座日式小楼尚在,只是人去楼空。巧的是,我在这里又遇见了七修,他当时是烟台电视台的大忙人。我懂他的心思,故意说了句,物是人非,昔日不在!

他接着感叹了一番,几十年转眼就过去了,如今经常想起以前那些哥们儿姐们儿。话剧团当年挑选的大都是些人尖子,话剧撑不下去时,许多人到外地找出路,刚开始非常艰辛,甚至从装台拆台干起,然而底子摆在那里,怎么能掩藏得住呢?

1985年话剧《酒干倘卖无》(《搭错车》)排演后,烟台话剧团部分演职人员合影,前排左一为吴昔果、左四为杨小燕,三排左一为王火、后排左三为王永泉。

譬如彼时最为出名的少帅扮演者王永泉,从拍摄《孔子》开始,先后在《闯关东》《父母爱情》等三十多部电视剧中担任执行导演,并且出演了很多有分量的角色。

曾经苦练台词的吴昔果,后来成为张艺谋、陈凯歌、姜文、吴宇森等多部影片的第一副导演,还在获得过奥斯卡金像奖最佳导演提名的昆汀·塔伦蒂诺的影片《杀死比尔》中出任中方导演。

话剧出身改行声乐的于联华,调到山东歌舞剧院后,音乐天赋得到了极大发挥,成为著名女高音歌唱家,不仅获得了国家表演类最高奖项文化部“文华奖”,还当选过山东省文联副主席。

与其相反,王火则是声乐出身改行话剧的,后来再次转型,担纲了《琅琊榜》《北平无战事》等电视剧的美工,干什么像什么。

他们都是从广仁路走出去的……

去年秋天,《中国作家》第九期刊载了七修的电影文学剧本《地上地下》,他送给我时慨叹,我现在还真的有点怀念广仁路那些日子了。

我笑着说,你那是怀念青春,我们都老了。(小非)

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号