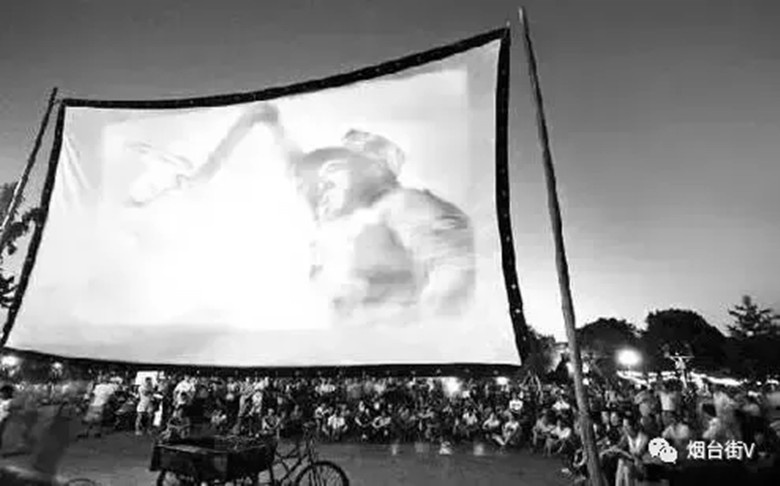

上个世纪70年代,人们的文化生活还是很单调枯燥的。在老家蓬莱,没有电视,没有音乐,书籍也很少,偶尔能看上场电影,就算是极大的享受了。

最好的电影是军队大院里放的。

那时,蓬莱的驻军很多,有几个军队大院,什么后勤大院、船运大队,老蓬莱人都熟悉得不得了。

其中,后勤大院是当地驻军的后勤部。军民鱼水情深,后勤的官兵与当地政府和老百姓的关系非常融洽。后勤大院的子弟也和我们在一个学校上学,一起玩耍,一起劳动。我的老家,就在后勤大院南对面的武霖村。

后勤大院经常放电影,夏秋天,就在小广场上放。天一擦黑,武霖村和邻近的老百姓就三三两两拿着板凳来占地方。

来晚的,可以看反面,只是银幕上的影像都是反的,但一点儿也不影响效果。

后来有一次,忘了是在哪个大院广场上放映朝鲜电影《卖花姑娘》,电影很悲情,结果,发生了比那电影更悲的踩踏事件,真的踩死人了。从此就不在广场上放电影了,改在礼堂里面放,可要进礼堂看电影,必须有票。

我有两位同班同学,一男一女,男的叫侯波,女的叫董萍,都是后勤大院的子弟。他俩最热心为同学搞电影票。

侯波——我们叫他老侯,性格风趣幽默,多才多艺。他的电影票来源,主要是小车班。他和那十几个战士关系特别好,没事儿就跑到小车班去看人家修车,又教那些战士拉二胡、吹竹笛、画画。一有好电影,小车班班长就会把几位不去的战士的票收集起来,给老侯准备好。

董萍的电影票也是源源不断,但来源不同,她的电影票主要来自卫生所的女战士。平时,董萍经常去跟姐姐们说说姑娘话儿,要么带去本小说,要么拿本《外国民歌200首》,教她们唱几首歌。对啦,最拿手的,是教她们用钩针钩那种带小花的线领子。那线领子既能保护衣领,拆洗也方便,还美观。

姐姐妹妹地关系搞热络了,于是,那些晚上值班的卫生员就把富余的票给了董萍。

“君子有票,取之有道啊。”我们都惊奇。但他俩都说:“希望人家帮助咱,咱得先帮助人家嘛!”

我从小就特别爱看电影。特别是后勤大院礼堂放的电影,想方设法也要看。没有票,或侯、董二位实在安排不开了,怎么办?

想进入后勤大院大礼堂看电影,要过两道关:第一道是卫兵把守的大门。一有电影,卫兵基本拒绝放行任何访客。后勤大院东面有个小门儿,也早早关闭,防止闲杂人员进出。

有个不是办法的办法:下午4点来钟就进入大院,找一个同学家待着,一直耗到晚饭后的电影。但这不是长久之计,谁家里都有事儿,你在人家家干坐着不好。而且到了晚饭时分,人家一家人要吃饭了,你说你怎么办?不吃,人家不过意;吃呢,又不合适——那个时候在同学家吃饭是很大的一件事,回家一定要跟大人说的。

那么,别纠结了,自己解决:爬墙。

最容易爬墙进入大院的位置,在大院的南大门东部南墙。这个位置灯光昏暗,哨兵看不到,而且围墙外有位徐姓同学家,就住在那里。要翻墙进入大院,得先踩着他家的墙头,再爬过后勤的大围墙,慢慢下来就进入了大院。

进入大院,不能直奔大礼堂,那样容易被巡逻的战士发现,被遣送出来。所以,不能慌,先拍拍身上的土,到小卖部买个小东西,比如几块糖啊一块橡皮啊,先定定神,观察周围没有动静,再往前走——还是不能直奔大礼堂,要先到大礼堂外的厕所,管它真的假的,先上个厕所,再若无其事地去大礼堂入口。

这时候,电影多半已经开始放映,大门中有一扇是不锁的,因为要照顾抽空出来上厕所的人,所以,你尽可以推门而入,看电影去也!也有运气不佳的时候,赶上那门被锁了,那你就等着吧,没准儿等到电影结束,你也进不去!

侯波和董萍常常在门口焦急地等候,到了冬天,真挺辛苦的,但是一晚上仅用一张票就把四个同学都带进去了,很有成就感啊。

《瓦尔特保卫萨拉热窝》最火的那阵儿,三张电影票可以换一张“大金鹿”自行车票,非常值钱。

有一天电影票实在倒不开了,董萍就主动把票让出来,给了一位从乡下来的同学,“只有一张票,你进去吧。真的真的,我家里今晚还有事,今晚我还要缝好十条麻袋,明天一早交活儿。”真的,那时候后勤大院自己有个麻袋厂,大院的家属孩子都缝麻袋以贴补家用。

多年以后,侯波告诉我,那时候的电影他大都没有看到过开头儿,“全在外面忙着往礼堂里带人了。”

小小一张电影票,几多浓浓同学情。我忘不了,估计同学们也忘不了。(张心宏)

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号