烟台1861年开埠后,一度“舟车辐辏,商贾云集”,成为人流物流畅通、商业贸易发达的国内重要商埠。胶东鲁菜的品牌效应、旺盛的消费需求,促进餐饮市场走向繁荣。民智渐开、西风东渐、南北互鉴催生的宴饮享乐氛围,旧俗与新风交集并存,诠释着老烟台餐饮业的个性特征。

餐饮消费可“照账”

清末至民国年间,凡烟台街居民到店铺消费购物,不用给付现钞,只要留下地址姓名,便可将物品带回家去。第二天,商家会派伙计“按簿索值”,此举谓之“照账”。而赊账消费的客户,对上门清账“鲜有抗拒不偿者”。买卖双方以诚信为基础建立起的良俗民风,使“照账”之法推而广之,乃至“便酌、观剧、沐浴、理发,无一不可以照账”。为减少人力耗费,便于集中清欠,其后“照账”时间约定在每年的端午、中秋、春节“三节”之前。

“照账”之风在烟台街相沿甚久。侨民曲拯民老先生所著的《烟台旧事》中曾讲到,“此风俗习惯似为中国他地所无”“我几乎走遍全世界也未能找到类同的例子”。民国年间,烟台街尽管时有被官捉究办的“高买贼”,但店家如果知晓客户的住址职业,仍乐意做赊账的生意。

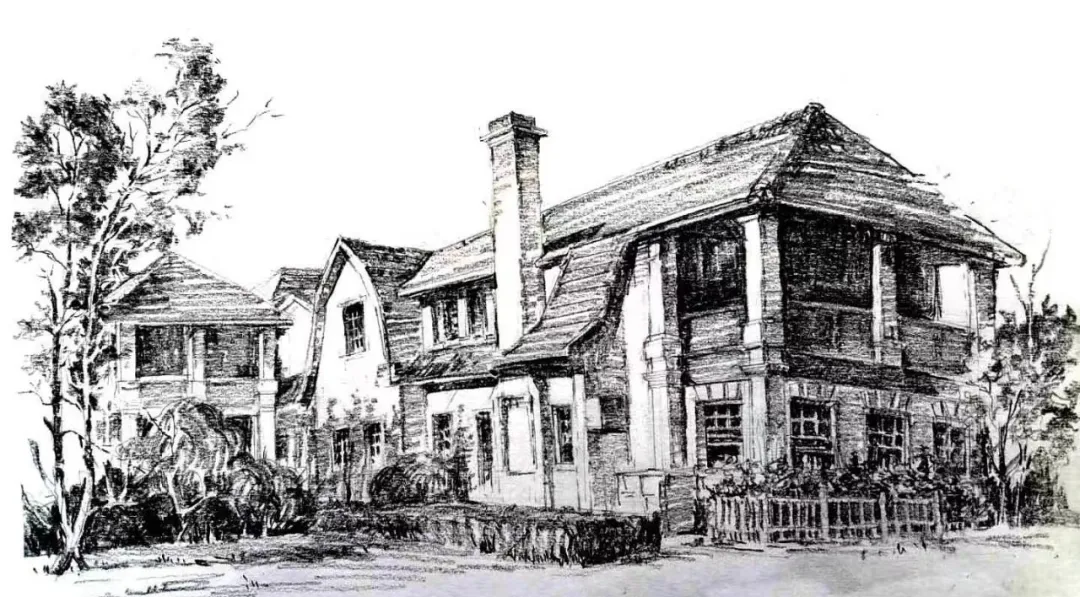

那时候,有身份的人士到烟台“鹿鸣园”“东坡楼”“大罗天”“松竹楼”等饭庄酒楼宴筵,往来都乘坐人力三轮车,聚饮期间不仅“招妓侑酒”,而且爱好京剧喜唱者还雇请拉弦高手操琴奏曲。给付这些人的资费,先期由少数老客户向店方“垫借”资金转付,然后挂账餐费以待约期结算。久而久之,仿效者日趋众多。每笔借款尽管“为数虽少”,但“总积则多”。更何况“照账”未结,再添新债,周转资金紧张,对“百物昂贵”、所需材料几乎都是现钱采购的店家而言,“实系垫赔不易”。

对此,饭业同业公会“亦应因时代不同而改革之”。1939年,经过同业议决,对妓女条子、车子、拉弦三项“概不垫借藉资补救”,规定除要求各饭馆照行外,还在报纸上刊发通告“伏乞各界鉴原”,至此,“垫借”转付始得终结。

女子任餐馆堂倌

按照服务于顾客的先后次序,餐饮业有“一堂二柜三灶”的说法。一堂指的是店堂服务,设有统筹客人接待、管理雇员店伙、安排日常事务的堂头,还有具体负责盯桌的、斟酒的、传菜的各类堂倌。过去餐企的堂倌,基本都是清一色的男子,烟台则很早就有一些女子冲破习俗观念,担当堂倌从事招待服务工作。

据1910年《芝罘日报》广告,日商在烟台朝阳街南首开设的“源森楼鸡素烧馆”,为吸引众多食客消费,围绕经营可谓做足了文章。在烟台尚无电灯的年代,这里晚间“夜燃气灯”照明,厅房亮度“光同白昼”。在二楼高处“添筑凉台一座”,以便客人“乘凉悦目”舒适消费。尤其是专门招募“聪明伶俐”的“丽女”担任堂倌,服务招待“侍奉殷勤”“无不周到”。这是目前已知老烟台最早设有女子堂倌的餐企,首开烟台餐饮业之先河。

女子充任堂倌体现了民风渐开、思想解放和社会文明进步,不过长期在“灯红酒绿”的环境中耳濡目染,有些女堂倌则走向了“与就业权利的基本精神完全相反”的道路。抗战胜利后,对于违反道德良俗的丑陋现象,政府给予了及时查处。如:1947年7月10日,受雇于“芝罘春”饭馆的张姓女子,“逾越”正当职业,迎合顾客发生不良行为,受到“解雇免职开除出号”的处罚。1947年7月15日,“又一村”饭馆的孙姓、王姓女招待,在店家怂恿下陪客人喝酒取乐被查获,餐企为此专门登报声明悔过。

菜价“一卖”作单位

现今餐饮业核定菜肴面点的销售价格,视情况不同有多种方法。有的以盘、份、件、套、古、个、盅等为单位,如一盘、一份、一件、一套、一古、四个、六盅等;有的以称重的斤、两为单位,如一条鱼几斤几两、三个八蛸几斤几两、六个螃蟹几斤几两等;还有的以桌、人为单位,如三桌客人、八位客人等,再对应单位菜点的价格汇总成总价。通过明码标价、公开告知,在方便店家计价结算的同时,也便于客人通晓消费情况。

而在民国时期,烟台街核定菜价之法则以“一卖”作基准单位,全商埠餐饮业无一例外悉数照行。“一卖”价值包含若干“钱数”,但不同时期的“钱数”是有区别的。“昔曾以铜元六枚或八枚、十枚为一卖”(《烟台要览》),1920年前后“则增至十二枚矣”。这种计价单位不变,而菜价挂钩物价的调整,体现了动态核价的思路。

老烟台实行的这种菜肴核价方法,颇具现代餐饮企业管理意识,极大地方便了买卖双方的交易沟通。

辞退雇员用词雅

烟台旧时餐饮业店员离职,称为“拔香头”。要是个人干得不顺心而主动辞工,意即“拔”掌柜的“香头”;如被店家认定为干得不好而遭到辞退,则属于“拔”店员的“香头”。对主动辞工的店员,凡是手艺出众、技术不凡、店家又器重者,东家无不允诺优惠条件,诚恳挽留。对要辞退的学徒工以及一般身份的店员,直接口头告知后即可限时卷铺盖走人。由于多种原因需辞退工作年限较长、对企业发展有贡献的老店员,店家则要审慎得多,很是讲究处理技巧。

1942年5月3日,烟台名店“东顺馆”就写给老店员于仁东一封辞退信。从信件的书写格式、行文规范、遣词用语看,可称得上是旧时此类辞书的标准范本。该信件的主题词是“辞退信”,起行抬头尊称“仁东阁下台鉴”,开头直接打出感情牌,“阁下在敝号多年,彼此感情实是等于兄弟”。随即话锋一转,说出企业的困难,“兹因几年来生意很是萧条,自今未有发达”。据此店家给出的建议是,“望阁下见信另谋高就”,这对双方均属“是幸”之事。寄送的信件“专此”辞退一事,并问候老店员“近佳”,最后的落款为“东顺馆本柜照”。这封辞退信语调温和、理由充分、措辞得体,当事人尽管心里一百个不情愿,但在店家情义并重的谦辞面前,焉能不接受?

辞退信中提及的于仁东,现属福山区城西北关人,擅长拉面,1919年应聘到开埠后烟台街创办最早的东顺馆担任白案厨师。该馆后因战乱以及继任掌柜不太懂经营,导致生意萧条。1942年于仁东被辞工,其前后在东顺馆干了22年,属于店里的“老人”。从辞退信的用词,也能看出店家的无奈和惋惜。

禁带烟酒生烦言

曾几何时,餐企是否允许客人自带酒水,一度成为餐饮业与消费者激烈交锋的焦点,其结果终以“禁带酒水”属于“霸王条款”而结束这场争论。殊不知,早在民国年间,老烟台也曾出台过类似规定,“惹起各界烦言”。不同的是,那时禁带的品种不仅仅是酒水,还有烟和其他零星物品。

日伪统治烟台的时期,物价飞涨、民不聊生。以1939年上半年的市场行情为例,关乎百姓日常生活的物品和餐企原料价格“无不加倍”,其中高档食材比上年涨幅达到1.5~3倍之间,不仅增加了百姓的生活负担,也成为餐企营业清淡的主因之一。面对此情况,埠内餐饮业饭菜价格“只得稍为提增”“以维成本”。而宾客前往餐企宴会消费,则往往自带“烟酒及零星物品”。业界经营者对此反应强烈,认为假如各种原料均自行兼带,“赚使厨师、茶役一呼百诺”,饭馆一切出税使费“自何维持”,长此以往,饭馆营业“自必陷于凋蔽危境”。为此,1939年6月24日,饭业公会为维持同业利益,通过报纸刊发声明,“伏乞诸君嗣后宴会”免去自带烟酒及零星物品,以成全饭馆营业,“而维蔽业数千人之生机”。同时还将5种主要食材的行情价格,随启事一并刊登“以供观览”。

“禁带”规定实行后,瞬间产生不满的声音。1939年7月1日,媒体以《饭业限制客人自带烟酒 惹起各界烦言》为题,对此进行追踪报道。各界的主流观点,对饭业公会声明中“自带烟酒、实属不当”一语,感到措辞“颇为不合”。认为在餐企办宴的带酒者,毕竟只是“少数”。何况客人随时均有携带“纸烟”的可能,原因是即便小菜馆的纸烟价格也较昂贵,由此限制自带“亦欠公允”。因此,社会“颇啧有烦言云”。

唯恐食客敲碗碟

旧时在餐企工作,最难干的是与客人直接打交道的堂倌。要知道,宾客从进入厅堂到餐后离店,包括恭敬迎候、脱衣挂帽、礼让落座、布桌斟茶、敬奉食单、响堂唱菜、送餐添酒、伺候食饮、结算恭送等等,都需要堂倌热情、周到、灵活地全程服务,每道环节无不谨慎敬奉,唯恐出点差池惹恼客人,给自己和所在的餐企造成负面影响。然而,无论堂倌如何小心待客,服务中出现点差错总是难免的,因为“慢待”而受到客人“箸击碗碟”发泄不满,可谓是伤害性不大、羞辱性极强。

老烟台餐饮业的服务环节,极为重视“殷勤招待”“慢呼急应”,被时年的埠外消费者称为“最令人舒服”的两件事之一。客人就餐期间“欲呼唤管倌”的时候,可“鼓掌一二”,他们必即刻来到;若鼓掌后堂倌因分身乏术,没有立刻应声前来,鼓掌的客人就会连续“用竹箸击打几下碗碟”,此时再忙的堂倌也会急急跑来。客人“箸击碗碟”是要告诉店家,他们是来花钱消费的,不是乞讨“饭食”的乞丐,“别拿豆饽不当干粮”。而于店家来说,客人“箸击碗碟”被认为是对他们的咒语。按照古时传说,敲打碗盆相当于在食物中下“蛊毒”。所以,“箸击碗碟”就成了餐饮业的最大忌讳。店家也好,堂倌也罢,都十二分殷勤地服务各方客人,极力避免此类情况发生。

堂口小费大家分

目前宾客到三星级以上饭店或旅游涉外饭店就餐,一般都有按照实际消费额外加收服务费的行规。这种被学者标称为“借鉴国际通行”的做法,其实在民国时的烟台街餐饮业,已是被社会默认的规矩。

“服务费”旧时在烟台又称为“赏钱”或“小费”,其中有营业之内全员分的“小费加一”,有营业之外堂倌分的“堂口小费”。客人为图喜庆或因酒席办得好、服务态度热情周到,额外赏给小伙计的一些零钱,这就叫“堂口小费”,也称水钱、小份子、小柜、小账,积攒起来大家分,就连学徒工也有份,俗称“劈小柜”。有的商号也将积攒的“堂口小费”抽出一至二成作为积累,称作“神股”。

根据1926年《快活报》的报道,烟台街食客在餐馆消费,需按就餐人数和菜肴金额给予“赏钱”。但在不同风味的餐馆消费,“赏钱”的标准是不同的。假如客人在中餐馆食饮,“如吃了五元钱的”饭菜,可以赏给“四角钱”,也就是说“服务费”是8%。而客人在“西菜及鸡素烧”馆聚餐,“服务费”则是“十分之一”,客人结算菜金时柜台直接加价扣除即可,“并无须乎(向)吃的人说明”。这些约定俗成的“规则”,在那个年代都习以为常。

老烟台作为胶东饮食风味流派的主要传承者、弘扬者,不仅推动了特色鲁菜迈向崭新高度,而且引领着餐饮行业的发展方向。上述与管理服务密切关联、相互促进的民俗行规,是老烟台餐饮业的实践总结,具有鲜明的时代特征。不可否认的是,这些带有旧时代烙印的做法,有的属于有伤风化甚至低俗的陈规陋习,有的则是开创性的前沿探索。借鉴性地“取其精华、去其糟粕”,对当下的餐饮经营者、管理者,或许能有更多的启示。(郝祖涛)

(感谢冷永超先生提供有关资料。)

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号