牟平是我的第二故乡,我曾在那里做农业技术工作15年,上世纪七十年代又与老伴在烟台地区小钢联牟平铁厂工作了10年。铁厂虽已完成其光辉的历史使命,但我依然怀念当年在铁厂工作的那段岁月。

“百家衣精神”起家

上世纪六十年代,经过一段时间的经济调整,国民经济开始复兴。工农业生产急需钢铁,1966年中共烟台地委、行署决定,重建地方小钢铁。进入七十年代,国家提倡各地要建立自己的“五小工业”体系,特别强调发展中小钢铁厂,以提高农业机械化水平。1970年12月3日《人民日报》发表了山东省烟台地区“办好小钢联”的调查报告。由此烟台地委组织、人事部门陆续从四面八方调集了大批干部和科技人员至烟台地区小钢联,我们老两口也在其内,我离开了农业技术岗位,老伴从党政部门来此任职。

烟台小钢联牟平铁厂(1984年因撤销烟台地区小钢联,更名为烟台铁厂,直属烟台市冶金工业公司),位于当时的牟平县解甲庄镇林家疃村南山根下,属国营企业。生产生铁、附属产品水泥。

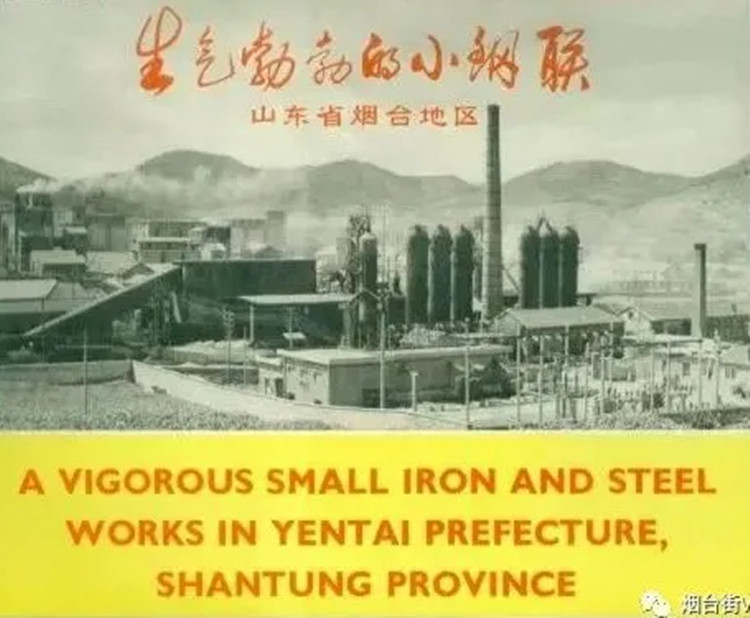

当年广交会画册上的烟台小钢联 资料图

本着自力更生,因陋就简的原则,于1967年、1970年先后建成投产两座13立方米小高炉。共制造安装了131台套设备,除两台风机和两台75千瓦电机是新的外,其余均为改造各方支援的废旧设备,其中三座热风炉、两座高炉及洗涤塔,是从烟台造船厂和烟台地区各个小五金厂买来的上万块碎钢板头焊接而成,因此留下了“百家衣精神”之美誉,成为牟平铁厂的发家起点。

据《烟台冶金志》记载:截至1985年,牟平铁厂十几年中,为国家贡献了75万吨生铁,Z14铸造生铁被山东省经济委员会评为优质产品;水泥由牟平县水泥厂1967年并入时的年产8000吨,提至6.1万吨,满足了当地工农业生产及市场需求,为烟台的冶金工业发展增添了浓墨重彩的一笔。

技术革新做基石

由于建厂时设备简陋,工艺落后,很不适应形势发展需要。经一系列改造,各项生产指标很快改观。加之放下锄头进厂的农民大都是初高中毕业的青年,朝气蓬勃,深知炼铁工人的使命,干劲十足。在冶金部及省、地区搞的“工业学大庆”流动红旗劳动竞赛中屡屡夺冠,成为全国小铁厂的排头兵。

在创业中,科学技术起了至关重要的作用,厂里有一批务实的科技人员,是搞科研技改的中坚力量,通过技术人员、工人、干部三结合,创出的经验集中在《小高炉的生产实践》一书,于1972年由冶金工业出版社出版。

不少厂矿经常来参观取经,期间索要13立方米小高炉和球团及其附属设备图纸资料的单位陡增。有时我们突击任务连夜加班晒图,白天送到烟台发邮,以尽快送到兄弟单位,解他们急需。

对高炉污染问题,厂领导主动负责,克服保守思想的阻力,经多次试验,高炉布袋除尘器终于成功应用,铁厂东面那条河又恢复了往日清清河水淙淙流的景象,每年免交排污费4万多元。

铁厂的声誉,随同烟台地区小钢联的信息,很快飞到了国外,越南、阿尔巴尼亚、瑞典等国数度派代表团来厂参观学习。

1978年3月18日厂派代表出席了全国科学大会,在这次会议上荣获“科技先进集体”的奖状。科学的春天来到了。

艰难前行人心齐

在抓生产和产品管理的同时,领导班子也时刻把工人的大事小情放在心上,以人为本,人性化管理。

为维护工人的健康,给扬尘车间工人发猪嘴口罩,有人嫌不舒服有时不戴,厂里就以违反劳动纪律给予批评,因此从未发现工人有得矽肺病的。

工人孙宏强得了重病,按当时用工规定,工人转正前,不能劳动就辞退,他是家里的顶梁柱,得了重病愁苦万分。厂里毅然作出决定,送其到青岛治好了病再回家休养。

厂子虽建得拥挤,但日常保持得井井有条,很是洁净,日常打扫等事多由青年义务劳动。

1977年12月27日,全国农业机械化代表大会正在烟台召开,代表们要到牟平铁厂参观。头天下了一场大雪,为迎接参观,厂共青团书记李德州同志带领青年突击队,将全厂的雪扫净并运到厂外麦田,不幸出了意外,李德州同志献出了宝贵的生命。

铁厂人工作争先,待遇置后。当经济形势好转,1979年政府给职工提工资时,厂里做出决定,企业一把手带头不考虑自己,全厂向一线倾斜,主要照顾生产工人和劳动模范。此事影响到一般党员,有的科室人员将自己被评上的指标坚决让给一线工人。

炉内炼铁炉外炼人

1969年牟平铁厂第一座高炉投产后,就引起了广泛关注,烟台话剧团根据铁厂炉内炼铁炉外炼人的实情,编写了《炉火丹心》独幕话剧,在地区文艺汇演中演出。

国内除西藏外,各省市均派过技术工人到牟平铁厂实地培训。1973年,铁厂先后派员参加冶金部组织的传经送宝代表团,赴东三省、陕甘青等地,每到一处,都受到敲锣打鼓的热烈欢迎。除参与大会宣讲外,还实地操作示范球团、炼铁等技术。

有些技术攻关项目,也需要铁厂的技术工人参与。1969年阿尔巴尼亚发现镍铁矿,派员带着矿粉来中国求援,国家定在苏州铁厂做研究,山东省冶金厅委派牟平铁厂4名技术工人参与攻关,三个月完成了任务。1978年牟平铁厂派出两名技术工人参与冶金厅益都铁厂会战,半年完成了任务。

炼铁不仅炼出了能工巧匠,还炼出了模范党员和劳动模范。全国冶金战线劳动模范邹立富被誉为“炉前铁人”,参加了1978年在京召开的全国学大庆群英大会。炼铁车间热风炉班班长董庆友被评为省劳动模范。铁厂元老竹承京,干过炼铁、备料车间、企业管理的领导者,是烟台地区的先进工作者,铁厂改制后,继续担任渤丰集团的领导者。

在那个年代,我和老伴作为国家干部,难得调到生产一线,与产业工人共同奋斗,其乐融融。十年中,讲工作我们微不足道,但能融于时代,与祖国同呼吸共命运,就是最大的幸福。

激情燃自贫寒来

牟平铁厂创业初期和中兴期,处于打倒“四人帮”和改革开放前,条件是非常艰苦的。十几年不提工资,亦无奖金。一线工人工资大都三十几元,大头交家里,自己的饭钱无多。每次夜班费补助两角钱,吃夜餐得算计着花。

工人发的工作服是装化肥的尼龙袋子染色做成的,上面的字迹还清晰可见:尿素、日本株式会社。现在看来,化纤织品并不适于高温作业防火防烫之用。但它可以用钱买不用布票,我除买工作服,还买些成片袋子,做床单、棉衣、棉被等全家使用。

那时建厂是先生产后生活,青年工人集体住工棚,结婚时才能分到一间小平房。年长者带家属的只有我一家,宿舍是一间废旧变电室改的,房后就是水泥车间,紧靠在水泥立窑根下。1976年才在西山建了职工宿舍,改善了职工住房条件。

水泥车间扬尘,只强调工人戴猪嘴口罩,其他人无防护措施,我家在此住了五年,因门窗很不严密,室内落尘多,晚上洗净,早上一脸的灰尘。时间久了,我们两口患上了无药可治的矽肺病,老头子原来170斤的体重,最后只剩100斤,对此他无怨无悔,先我而去。我也有肺间质改变。

俗话说“孩不嫌娘丑,狗不嫌家贫。”可能就是由于国家相对贫穷落后,激发了人们创造美好明天的坚定信心和无穷力量。半个世纪前的牟平铁厂,不仅是为四化建设做出物质贡献,更重要的是在传播先进炼铁经验中,弘扬了中华民族自强自立建设家园的时代精神。(杜培萱)

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号