一

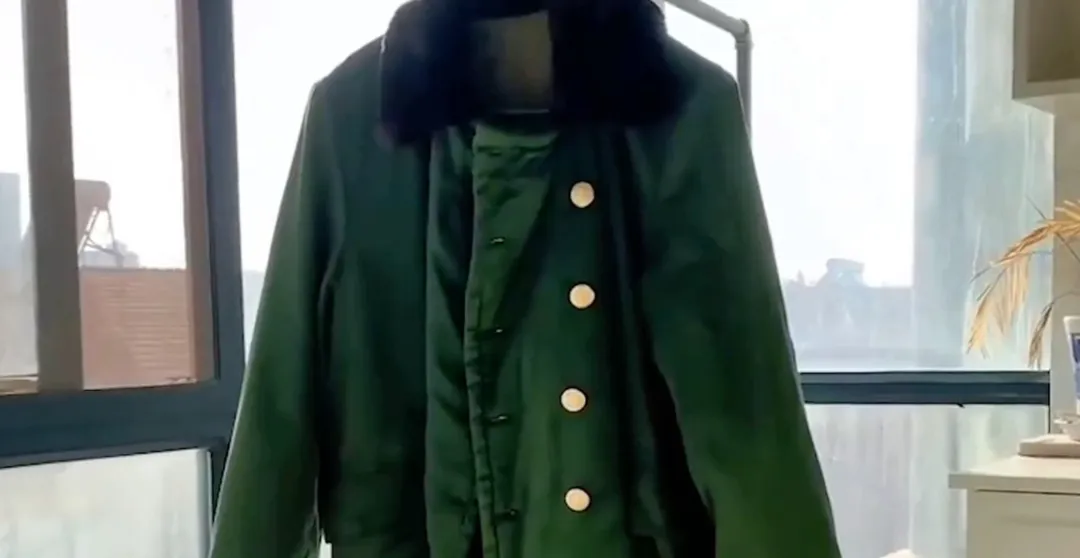

上世纪80年代后期,我从学校调入市直机关不久,很快就发现一个有趣的现象:不少干部上下班时,喜欢披一件呢子大衣,遇到熟人时往往一只手卡在腰间,大衣的一侧支成了伞状,另一只手比比划划,一副指点江山的派头。

我起初不理解,这样穿在身上能暖和吗?追根溯源,在昔日的影像中,战争年代似乎有过肩披呢子大氅的形象。后来揣摩,这些人或许把如此扮相引为身份的象征,其实穿得起呢子大衣,已经很不一般了。

过去在相当长的一段时间,由于棉花资源紧张,普通人做一件棉大衣也是奢侈之事。棉花原产于印度和阿拉伯地区,南北朝时期传入我国,初时多在边疆种植,宋末元初大量引入内地,譬如著名的黄道婆就生活在那个年代,她是上海松江人氏。在此之前,达官贵人的衣物多为绫罗绸缎,寻常百姓只有麻类织物。

1970年年初,周总理接见参加全国棉花生产会议代表时,听取了山东惠民地区滨县杨柳雪大队,也就是如今滨州市滨城区杨柳雪村在盐碱地上实现粮棉双丰收的汇报,给予了高度评价。《人民日报》为此刊文《棉区的一面红旗》,此文不久被收录进了新编山东省初中语文教材。1978年3月,时任新华社总编辑的穆青,也与人合写了一篇此类文章,题目是《为了周总理的嘱托》,记述山西省闻喜县农民科学家吴吉昌,以周总理两次接见为动力创造棉花高产的事迹。

周总理政务繁忙,如此关心棉花生产,说明这是一个长期困扰我们的老大难问题。直到上世纪末,我国开始大面积种植Bt-Cry1Ac转基因棉花后,棉铃虫的危害才从根本上得到控制,棉花终于满足了市场的需求。

1953年年底,国家实行粮食计划收购与计划供应方针不久,“统购统销”政策全面推行,一百八十多种农产品位列其中。对于城乡居民来说,除了粮食和油料之外,相对紧张的就是棉布和棉花了。譬如山东省上世纪70年代的供应标准:成人每人每年布票一丈六尺五寸、絮棉票三两。

这点棉布,也就够一个人做身外衣外裤,但是用布票的地方很多,被里被面、褥子两面、内衣内裤,甚至棉袜等都少不了,远远不能满足需求。人们的衣裤上、领口、袖口、肩肘及臀部和膝盖,一般都有补丁,甚至补丁摞补丁。孩子穿的衣服,老大穿完老二穿,老二穿完老三穿……多年以后有些兄弟姐妹开玩笑,还在抱怨母亲偏心眼,老大净穿新衣服。

农村更为艰苦,几乎不知毛衣毛裤为何物,绒衣绒裤也较为鲜见。冬日里就是棉衣棉裤,一穿多年,冷硬如铁,配给的那点棉花根本不够用。我的表姐出阁时,为了一套被褥的陪嫁,姑姑把全家五口人的棉花提前攒在一起,凑了差不多三四年。

上世纪70年代初,继50年代第一次从苏联、东欧大规模引进技术装备后,国家又从欧美和日本引进了二十六套大型技术装备,包括引自日本、美国、荷兰和法国的十三套化肥设施,尿素生产能力大为提高。尿素袋子挺结实,乡亲们纷纷讨要用来做裤子,生产队长只得用抓阄的办法或是轮流的方式分配,说起来也是令人心酸。

不过,当时有两种布料无需布票,一种为更生布,那是废旧棉絮、棉织物水洗后重新纺织出来的粗布。这种布料不结实,缩水严重,大都做成劳保用品发给了不易磨损衣物的工种,譬如我们自行车厂的烤漆工就是这种工作服。如果有点关系,多少还是可以买到几尺,对于孩子多衣服容易破损的家庭,聊胜于无。还有就是棉花等物品的包装布,拆解后亦可作价处理。南方床上一般要铺稻草垫子,胶东则是麦秸草褥子,麦秸发脆,难以编织,只得铡成段塞进包装布做的外套里。有的人家还会用包装布做内衣。

二

粉碎“四人帮”后,过去那种只重视发展重工业的方针得以调整,标志为1978年6月的全国轻工业学大庆会议,为了凸显重视,当时的国家主要领导人还为会议题了词——“大力发展轻工业,努力提高产品质量,增加花色品种,为适应人们生活需要而努力奋斗。”

在这种背景下,加之腈纶类织物大量出现,人们的着装迅速得以改善。1983年12月1日,自1954年开始使用的布票和絮棉票终于取消,成为文物。又过了些时日,呢子大衣开始流行,经济条件稍微允许的人,都想置办这身行头。

偶然看到《泰州晚报》“坡子街”笔会专栏,上面刊载了倪高杨先生的一篇文章《心爱的呢子大衣》,说当年为了买一件两百多元的呢子大衣,犹豫再三。后来看到“一位相貌平平身着雪花呢长大衣的单姓领导,风度出众,鹤立鸡群,收获了极高的回头率”,终于忍痛掏出了这笔钱。买回之后,平日也舍不得穿,只是在元旦春节拿出来显摆一下,如同礼服,甚至还买了一件便宜的风衣罩在外面,以免磨损,让人感慨万千。彼时月工资也就几十元钱,如此破费,确实需要反复掂量。倪先生那种感受许多人都有,人靠衣装马靠鞍,得体的着装的确能够提升人的精神面貌。

我的一位同事,从福山调到市里后,被安排给某位市领导当秘书,上任前夫人为了体面,给他买了一件呢子大衣。第一次去北京出差,他怕坐火车时压出褶皱,就借了一件军大衣穿在身上。那次活动安排在西长安街上的民族饭店,进了金碧辉煌的大厅,他发现只有自己穿着军大衣傻乎乎地发愣,颇为尴尬,恨不得地上立马裂开条缝,把那件军大衣塞进去藏起来。

穿衣戴帽,各人所好,然而不分场合则有伤大雅。譬如某些人,植树节参加劳动时,依然穿着锃亮的皮鞋,这哪里是来干活的?还有就是在庄稼地里铺上红地毯搞活动,也令人生厌。

俞正声在烟台当市长那几年,我们亲眼所见,冬天上厂矿、下农村,他通常就是穿着军大衣,除了舒适方便以外,还显得朴实亲切。不过,他并非松松垮垮地披在身上,除了最上面那颗纽扣,其他的都扣得严严实实。这种风格很快影响了机关干部,后来有人挖苦那些喜欢披着大衣的人,说一看就像是乡镇来的。其实随着人们眼界大开,基层干部的着装也很得体,许多人逐渐改变了原先的做派。

彼时我也有一件黑色呢子大衣,不过倒不是像倪先生描述的那样,非要等到过年过节才舍得拿出来展现一番。只是那时都是骑着自行车上班,家里距单位比较远,个把小时的路程,每日都要经过芝罘屯煤场一带,风一刮怕弄上了煤灰不好洗。后来我干脆就把呢子大衣放在办公室里,遇到庄重场合拿取也方便,平常还是以军大衣为主。

其实很多改变似乎就在一夜之间。喇叭裤流行之初,年轻人趋之若鹜,然而反对之声也很强烈。在北大街大庙东面路南有一家服装店,对开的玻璃门上,赫然写着十二个红色油漆大字:树立革命新风,不做奇装异服。甚至还出现了专门的队伍,看到谁穿喇叭裤,一拥而上,非要把人家的裤管剪开,把那块他们看起来多余的布剪下来。我们自行车厂保卫科,就曾把一位劳姓员工的裤腿剪了,惹得物议沸腾。时任厂党支部书记赵春学很开通,他说管这些闲事干嘛?不久《中国青年》杂志为喇叭裤正名,说是早在唐代就有了喇叭状的裤子,这才渐趋正常。

很快蓝灰色调的衣物大多被取代,色彩缤纷的各式新颖服装迅速布满街头巷尾。有一次我去昆明开会,返回时应朋友之托,在广州白马批发市场为其背回十套针织“三件套”,每套180元。她以360元挂出后,几天之内就卖光了,连声惊呼卖便宜了。

后来生活条件更好了,呢子大衣变成了羊绒大衣,比对的标准则是羊绒含量多少,御寒的功能退居其后,装饰的意义或是显摆的成分日渐凸显。服装也不再像过去那样非要磨破了、穿烂了才会废弃,只要赶不上潮流就不穿了。

三

有人说,柜子里的衣物要经常清理,三分之一为常穿的,三分之一暂时存放,三分之一直接捐赠出去。此话有理。不过,我那件呢子大衣一直没舍得淘汰,依然占据着衣柜的空间。阳光灿烂的时候,我还会拿出来晾晒一下,包括那件上世纪60年代的黄色卡其布军大衣,说不出为了什么。

其实早些年军大衣亦很稀罕,家中若无近亲是部队干部,想要得到一件军大衣几乎不可能。战士退伍,棉被和其他军装可以带走,但是大衣、褥子必须上交,新兵入伍要接着用,大多要经历两三茬,破损严重方能报废。新大衣与旧大衣轮着换发,同一连队今年发了新大衣,明年就要换发旧大衣。有的新兵轮上了旧大衣,就到处找人借新大衣照相,寄回家的照片总不能太寒酸了。

1961年,南京军区前线话剧团推出了《霓虹灯下的哨兵》。两年后上海天马电影制片厂将其拍成电影,提倡艰苦朴素的经典台词“新三年,旧三年,缝缝补补又三年”广为流传。节俭是一方面,物资匮乏也是一个很重要的原因。新兵入伍后,每人都会发个针线包,缝衣服、补袜子、被褥拆洗后重新缝上,都得自己动手。

那个时候,穿军装、用军品是一种时髦,地方青年非常羡慕,千方百计想搞点这类东西,哪怕只是一件上衣或是一条裤子,甚至一顶军帽也行。1968年春天,我和一群部队孩子在重庆大坪街头游玩,突然窜出来几个比我们大的中学生,吹着口哨就把我们的军帽抢走了。在云南大理,我们几个胆大的,不仅把老爹的武装带偷出去卖了赚零钱花,还到直属队营房偷战士的,军官的人造革皮带五元一条,战士的帆布皮带两元一条,为此挨了不少揍。

部队干部条件宽松一些,除了军装以外,每人每年还有八尺布票,为地方正常标准的一半。当时根据条令要求,军官周末携家人离开营门时须着便衣,否则抱孩子、拎东西显得太不严肃,有损军风军纪。

朝鲜战争停战后,志愿军有几个军留在了东西海岸协防,直到1958年夏。仗虽然不打了,但祖国慰问团每年依然会去看望。1955年授衔不久,上海慰问团安排了不少经验丰富的服装师,专程为驻防部队校级以上军官制作便衣。那些大裁缝手艺不凡,我父亲就是那时做了一套灰色毛哔叽中山装,很多年以后依然挺括熨帖。一套便衣能穿多年,布票就可以省下来补贴家人,这就很难得了。职务高一些的首长,还可以“价拨”的方式购买军装,钱不能少交,但是不用布票、棉花票,也是一般人难以享受到的福利。

地方上外套、成衣较少,一般都是买布到裁缝店定做,南方叫扯布,胶东叫割布。每人买的数量不等,一匹布卖到最后,只要不够一条成人裤子的料,就成了布头。购买布头不用布票,大都被商店或供销社的头头脑脑卡住了,不过,布匹柜台的售货员还是能够沾光的,有的就弄出了猫腻。

当年听供销社的人讲,有的售货员心思活泛,为了那块布头绞尽脑汁。一匹布卖到最后,布头剩多剩少就有学问了。譬如剩下九尺时,恰好有熟人想买八尺,她就按六尺开票先交上钱款和布票,剩下的二尺布票和人民币暂时留下来,然后再以三尺布头交上钱,一番忙碌,二尺布票就装进了腰包。当然前提是熟悉的顾客愿意配合,这样开票时才能做手脚。久而久之,当然会有露馅的时候。

曾经有一个段子,说是某公社党委书记视察小学时,鼓励一位女教师好好干,干好了提拔她去供销社当售货员。那位女教师兴奋地说,那她就去卖布。估计她想象着紧俏的布头,耳边会响起布匹撕开时那种“刺啦刺啦”的悦耳声音。

……

这些往事如同一幅幅图画,长久地定格在了我的脑海里,难以忘却。记得赵树理先生说过:“自己都记不住的东西也没有必要写了,好的东西会像灵感一样不断地来找你。”

这里言及的“好的东西”,当为美学意义范畴。既然是抹不掉的记忆,那就立此存照吧!(小非)

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号