在芝罘区黄务街道辖区内曾有一个大的自然村名叫诸嘉村。1952年这个村被分为东里、西里、南里、北里四个行政村,从此“诸嘉”这个村名逐渐被淡化,很少用了。在芝罘区的志书里,“诸嘉村”被列为消失地名。

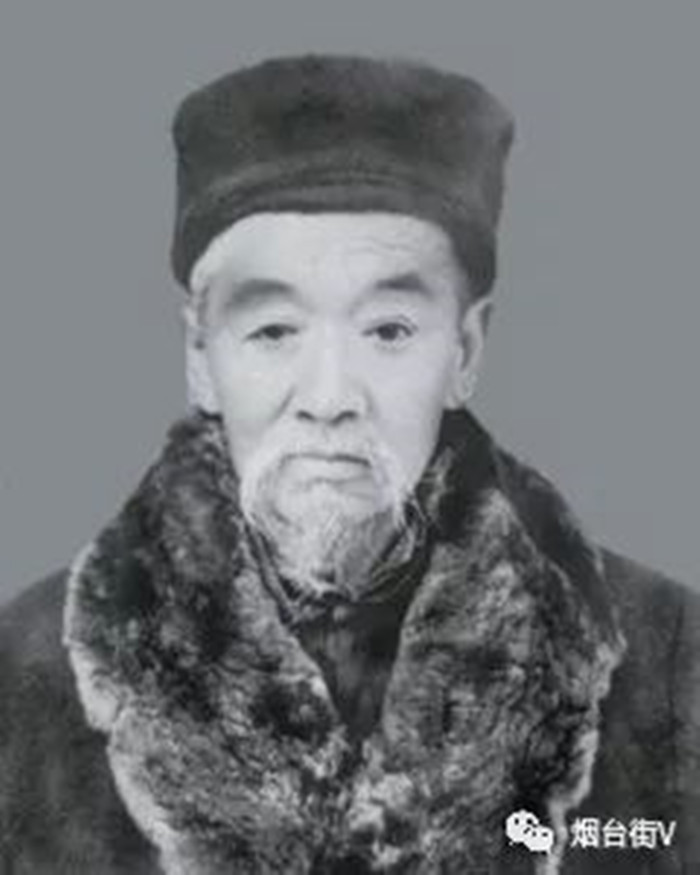

上世纪30至40年代,诸嘉村出了一位开明士绅——张维周先生。

他原名叫张树平(1884-1966),年轻时闯荡东北,在中俄边境做生意,因生意上的关系他也经常出入北京,结识了很多有识之士,受到了新思潮的影响,奠定了他忧国忧民的思想基础。他有了钱并没有为自己置办多少家产,而是把钱投入到教育、民生和公益事业上。

张维周先生

他拿出大量的钱购置土地,在诸嘉村的中心位置建校舍创办学堂。

这校舍从设计到建设很规范,有教室、办公室、教师宿舍及食堂,有操场供上体育课用(当时称为体操),还设计了一间大教室,兼作会议室和大礼堂。建筑风格中西合璧,前后都有玻璃窗,光线充足。课桌很标准,带斗双人桌。

这所学校被当时的福山县政府命名为“福山县立诸嘉村完全小学”。这所学校因有进步人士任教,曾发展培养了不少有志青年参加革命。

解放后,这所学校办学走上了正规化。每天一早,学生要到学校进行操练健身。每天早饭后正式上课前,要举行庄严的升国旗仪式。张维周先生的住处离学校很近,每当升旗的国歌声响起,他总要把手头的事情放下,垂手肃立,表达对祖国的尊敬。

诸嘉村村子大,邻村多,离烟台和福山县城又比较远,在张维周先生的倡导主持下,诸嘉村开设了集市,逢农历四、八日赶集。集市不算太大,但应有尽有,很兴旺,为农人的生活带来很大方便。这个集市延续至今,更兴旺了,已改为农历逢双日就赶集。

村子大,地域自然就广。诸嘉村南、村西都临夹河,村南隔夹河与绍瑞口、紫埠、邱家庄、楚塘相邻,村西与兜余诸村相望。以前雨水充沛,夹河常年河水奔流,这就给河两岸居民往来造成障碍。张维周先生自己出资,制作桥板,打造季节性木桥,供夹河两岸群众通行。

这桥板一张足有四米长,有两根方木为龙骨,上面用特制大铁钉钉上横木板制成,整块桥板宽2米多。这座木桥是季节性的,到了夏季为防洪水就拆除,将桥板收集在诸嘉村庙上储存。每逢搭建木桥,都是由村里的强壮劳动力自愿参与,无任何报酬。

这项公益事业张老先生想得很周全。木质桥板年久会有损坏,需要不断补充,他又出资在临夹河北岸购买了近3亩土地,栽上了白杨树,制桥板的木材这下就有了可靠的来源。

张维周老先生不是富商,他的钱并不是多得花不了,他有了钱想的不是自己享受、不是传给子孙,而是想着社会和老百姓的需要,这样的人,受人尊重,永远让人怀念。(郝培松)

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号