在我的老家昆嵛山保护区东殿后村,南山上有一个叫作杨柳沟的地方,那是一条从南山上蜿蜒而下的山沟。但奇怪的是,沟里除了满山的松树、柞树、灌木,并没有想象中杨树婆娑和垂柳依依的景象。

我曾就杨柳沟名字的由来咨询过村里见多识广的士学大哥,他说:老辈儿就是这么叫的。

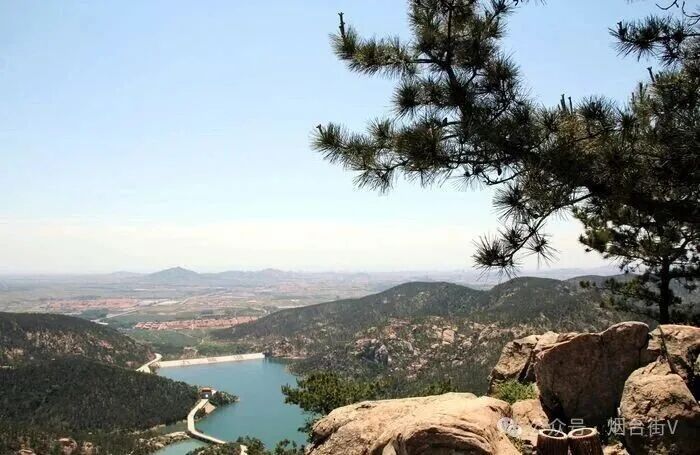

昆嵛山资料图

一

杨柳沟最高处的两支峰柱相峙对立,远远望去极像烟囱,村里人称其为“釜台眼”。

1979年冬天,为解决教室生炉子取暖的问题,班主任老师带领班上十来个男孩,从杨柳沟一路向上,翻过釜台眼到南坡砍柴。回来时,一众十二三岁的男孩子们肩抬背驮沉重的烧柴,从积雪尚存的北坡一路蹒跚而下,可谓连滚带爬。我母亲知道后非常后怕:“在那里搂草,连个放稳草包的平缓地方都没有。你们是怎么下山的?”

1983年,我16岁时,农村实行了家庭联产承包责任制,个人付出与收入挂钩,农民生产积极性大增。东殿后村人口较多,人均土地比较少(大约1.28亩/人)。当时,全村的土地按照地势、肥沃程度、水浇条件等分为四等,我家分的土地是二、三等,就在杨柳沟下。

那个年代,杨柳沟下的南河上没有桥。村民将一些大大小小还算平整的石头堆放在河道里,勉强供人和车战战兢兢地通过,掉河落水的情况时有发生。

我家缺少男劳力,遇到的困难不限于一条难过的河道,像播种、收割、施肥、浇水……地邻之间的边界纠纷,种种麻烦纷至沓来。哥哥那时已参加工作,能经常回家帮种帮收。我和姐姐只能赶在节假日回村助农。

秋收的一天傍晚,母亲独自一人推着绑好的带蔓花生车在杨柳沟我家地的北头颠簸前行,还没走出多远,就被乱石硌翻了车。饱经磨难的母亲一屁股坐在地头上,哭了起来。她静静地等待,期盼有人能帮一把。

等了不知多久,西面河套里走来了两个小伙子,是老村南街的小军子和小喜子。虽然母亲只是请求他俩帮自己把车子扶起来,但他们帮着母亲把车推过了河。多年以后,母亲仍经常提起这件事,每每说起都带着感激之情。

那时,学校老师布置作文时,常用的一个题目《记一件有意义的事》,不知帮母亲扶(推)车的两个小伙子是否将这件事写进了作文里?

二

我家的地与时任村支书博文叔家的地邻接。在与村支书一起种地的过程中,我与时任龙泉公社党委书记的李德沂有了交集。

那时,干部与群众同住、同吃、同劳动蔚然成风。有一天,我在地头上看见博文叔正与一位个头不高、微胖白皙的干部侃侃而谈,谈的好像是与种地和水利有关的事儿。虽然我对此并不感兴趣,但觉得那位干部一点儿没有架子,谈起农村的事情也不外行,接地气、非常入耳耐听。

那时已经到了种麦子的节气。博文叔见我在地头边无所事事,征得我母亲的同意后,让我给李书记打下手拉耧。当时我家地里种的是“小畦大背”麦子,与普通的大畦麦子不同,种这种麦子对拉耧的力度、快慢和方向性要求比较高。

我小心翼翼地在前面拉着,李书记在后面掌控着耧把,嘴里不时发出纠偏的提醒,手上也不断地调整着节奏。几趟下来,疏于稼穑的我汗流浃背、腰酸背疼。碍于脸面,我只能咬牙坚持。好不容易将自家的麦地拉完了,博文叔适时地接过耧辕,开始拉他家的地。李书记毫无倦意地继续扶耧随行。他俩之间的合作默契多了,两个人行云流水般高效率地配合,很快就完工了。

田间休息时,李书记对有些倦意的我说:“怎么样,年轻人,能受得了吗?”汗水未消的我忙不迭地说“还行还行”。李书记说:“年轻人,干什么营生都不容易,种地和读书一样,都要用心动脑子,不能浮躁糊弄。你的母亲很不容易,自己一个人种地还培养了两个大学生,我看你将来也是妥妥的大学生。你将来不管干什么工作,千万记住要扎扎实实,不能一瓶不满、半瓶晃荡。当干部要自身清正、为老百姓办事;当工人要琢磨技术、争当标兵先进;当农民要种好地、多打粮食。没有白出的力,没有白流的汗。凡事不干则已,干就要干好。”李书记语重心长,我连连点头。

我后来得知,李书记升任烟台市纪委副书记、监察局局长,退休后一头扎进农村,县官变“猪倌”,养猪、修路、护林。一路走来,始终不失优秀共产党员本色。

三

“庄稼一枝花,全靠肥当家。”在那个年代,化肥还比较稀罕,多数人家种地靠施农家肥,因此,农村的小伙子们早早都学会了从猪圈撩粪甚至人工攒(沤)粪的本事。当时,母亲变通地采用两种肥料混合的方法,效果还不错。

景文叔过日子仔细,不舍得买化肥。种地全靠农家肥,播种季节,常常是别人都歇晌了,景文叔还在杨柳沟的山路上,孤零零一人满头大汗地往地里推车送粪。景文叔是个典型的山东大汉,种地不吝惜力气,即使没施化肥,他地里的收成也都会不错。

有一次工间休息,我和哥哥问景文叔为啥不用化肥。他振振有词地分析了化肥和农家肥的优劣,说:“碳酸氢氨不好保存、容易恢复。”我和哥哥忍不住相视一笑,估计景文叔想说“挥发”俩字,用错词,说成“恢复”吧。但我俩顾及景文叔的面子,没敢给他纠偏。在农村,人们一般会用俗语“飞了”表示“挥发”,景文叔之所以用“挥发”两字,估计是想在我和哥哥这两个“读书人”的面前,表现得有点文化味吧。

如今,在种地人的印象中,粮食的产量和化肥的施用量几乎是呈正比。随意用肥容易引起土地板结和土壤退化等一系列生态问题。随着机械化的普及,施化肥越来越便利,还能有几个人辛苦沤农家肥来种地呢?我想,景文叔如果能活到现在,应该还是会对农家肥情有独钟吧。

四

杨柳沟的往事,总是萦绕在我心间。

1986年前后,东殿后村曾施行过一段时间的集体山岚承包经营。我家承包的山岚在杨柳沟上面的南山上。人们常说“靠山吃山”,当时农村的烧柴比较匮乏,多数人都把分到的山岚子当成了自家合法砍柴的地方,我们家也不例外。

我们家的孩子都在外面上学,家里缺少男劳力,奶奶果断把两个娘家侄子叫来帮忙砍柴。我放寒假在家,也必须加入到砍柴的队伍中。我的两位表叔有着丰富的砍山伐木经验,对山上的桲椤、松树等几乎是能砍尽砍、能伐尽伐。我至今还记得一天傍晚,我们推着满满登登三大车柴草,沿着杨柳沟畔凯旋而下的情景。估计其他村民也不乏这种“一扫光”式的砍伐吧。后来,为防止过度砍伐,村里果断叫停了这种山岚“承包”。

与身心俱疲、殚精竭虑的母亲相比,我们在杨柳沟参与的田间耕作还是比较轻快的。我们家的三个孩子中,已经毕业工作的哥哥承担的重体力活比较多,我和姐姐相对较少。我清晰地记得,当年,我和姐姐一起在杨柳沟的地里给花生锄草,已读大学的姐姐教我唱《迟到》。姐姐至今还经常笑话我,说我锄了几垄花生就去地头偷懒睡觉。那时我还振振有词地告诉她:梦里花落知多少。

当时,我还经常给一起在田间劳作的母亲和哥哥绘声绘色地讲《神雕侠侣》。父亲经常揶揄我说,要是能把唱歌和看武侠小说的劲头都用在学习上就更好了。事实上,唱歌也好、读武侠书也好、种地也好、学习也好,我啥也没耽误。

哥哥喜欢手抄。大学期间,他抄录过一首很不错的乡村诗词。多少个傍晚,在从杨柳沟收工回家的路上,没有外人的时候,我常常大声朗诵给家人听:

湿漉漉的夕阳

在汗渍的脊背上滑落

翻飞的云雀

衔来乡村的暮色

繁星,一头扎进小河

溅起一片热闹的歌

小路,荡漾着收获的河

流进农家欢乐的屋舍……

年少的我,每次都把去杨柳沟田间劳作当成一场载歌载舞之旅。直到长大成人后我才体会到,在母亲眼里,杨柳沟里有夕阳、云雀、繁星和小河等诗情画意的东西,更多的应该是这条路留给她的生活的艰辛。

母亲眼中的这条艰辛之路在1994年终于迎来了柳暗花明:又一轮家庭联产承包时,在我们几个孩子力劝之下,她放弃了土地承包权。她的三个孩子已经成家立业,她终于不用再操心劳作了。

今年夏天,我重走杨柳沟,沟下面的南河上,已搭建起了一座漫水桥。通往山上的小路已经硬化,成了宽敞的水泥路。路边的野菊花在骄阳下顽强地生长、绽放。曾经的耕地全部变成了果园。

下山途中,后面跟上来一辆汽车,我赶紧在路边侧身避让时,只听到身后有人喊了一句:“哥,你也回来了?”我转过身,看到车里坐着的是在城里开饭店的昌珉老弟。他在杨柳沟租了一块土地,闲暇时经常回村耕作,乐享田园生活。

望着昌珉老弟渐渐远去的车辆,我不禁感慨:家乡的热土对生于斯长于斯的游子来说,有着无穷的吸引力。我想起艾青先生那句耳熟能详的诗句:“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉……”(孙盛凛)

法律支持单位:山东助商律师事务所

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号