1861年8月,烟台港对外开放之初,只是一个自然港湾,既没有码头,也没有导航设施,从烟台山向西、向北是以沙滩为主的自然海岸。

1863年,东海关英籍税务司汉南上任后,即提议在烟台建造海关公署和码头。总税务司赫德(英国人)根据东海关的呈报,同清政府三口(指天津、烟台、牛庄)通商大臣崇厚议定,批准在烟台山西侧建造海关公署和码头等建筑。

工程是在1866年竣工的,所建码头被称为突堤码头(又称太平湾码头)。码头由东岸向西延伸入海,将原先的近岸水域分隔为南北两部分。突堤以南海湾称为“南太平湾”,突堤以北海湾称为“北太平湾”。

1901年,烟台商埠内以八大商家为主创建了烟台工商业大会(以下称“大会”)。“大会”自筹资金组织的“东西公共码头岸路工程(以下简称东西岸路工程)建设,建设过程一波三折,步履艰难。因工程停工形成的东西太平湾,曾作为真正的港湾,在船只停泊、避风及补给中发挥了重要的作用,后来被填埋成陆。

如今,东西太平湾已消失在历史的长河中,但烟台工商界筑建“公共码头”的坎坷经历,却让我们领略到烟台工商界情系家国的远大抱负。

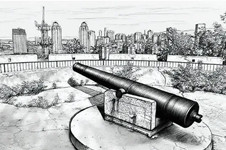

上世纪初,太平湾码头及码头上的验货房

对抗洋行垄断市场

“大会”集资筑建华商码头

甲午战争前,烟台是山东省唯一的对外开放港口,也是中国北方三个对外开放港口之一,是北方三港中唯一的不冻港。这一时期,烟台港的贸易地位稳定,民族工商业在与外商的激烈竞争中稳定发展。

甲午战争后,英、日、德、俄、美等帝国主义国家在中国北方激烈角逐,强占地盘、扩展“租界”、“租借”海湾,为其经济殖民创造条件。

1898年,德国开始在胶州湾主导建港,同时宣布青岛为“自由港”;同年,英国强占威海卫并宣布为“自由港”;1899年,占领大连的沙俄宣布设立“自由港”,大连港的基础设施也逐步完善;秦皇岛也于同年由清政府宣布开放。这些港口对外开放后,原来经烟台港集中出口的地方特产,改从这些港口直接出口。烟台港口的中转地位被削弱,压缩了本地工商业的经营空间。

与此同时,驻烟洋行为垄断烟台市场,开始建设基础设施。他们倚仗雄厚的资本,在烟台山西侧优良的自然港湾岸线,争建私人码头。

1870年,英商福开森软硬兼施,获取了私建码头的机会。他首先在海关码头以北,筑建了一处私属“福开森码头”,并购置小型铁驳等配套设备,投产后获利丰厚。看到福开森顺利建成码头,各国洋行认定清政府软弱可欺,一哄而上,各霸一方,纷纷在海关码头以北抢占地盘,筑建私人码头,填海造地,设置货栈、堆场。

截至甲午战争,烟台港先后建成福开森码头、摄威利福码头、和记码头等。1896年,开平矿务局又建造了开平码头。

帝国主义疯狂扩张,特别是烟台洋行对码头权益的争夺,极大地刺激了烟台华商界。守着自己国家的港口,却被外商逼入绝境,他们不甘心!既然外商明目张胆地侵占领土抢建码头,华商为何不能在自己的国土上自建码头与其竞争呢?

于是,“大会”倡导:充分开发利用烟台的港口优势,在逆境中维权谋生求发展。

当时,烟台港湾的优良岸线已被洋商抢占一空,只有东西海岸线尚处于原始状态,退潮后一片滩涂,是小型帆船、舢板集中停泊场所。

“大会”决定,在华商中募集40万两白银,筑建东西岸路工程。具体规划为,从海关码头以南的南太平湾向西,跨西南河河口,再向西,在浅水中筑建一道“阻浪坝(亦称‘海岸壁墙’)”。之后,将海岸壁墙内围拢的海湾全部填平,在新造的陆地上修建道路、房屋等。

由于工程量浩大,东西岸路工程引起烟台各方关注。

施工过程一波三折

太平湾填而复疏

史料记载,东西岸路工程初期施工还比较顺利,一年之内,西南河两侧的海墙,已筑建到规划高度的三分之一,到1903年,完成了约1300米的阻浪坝工程。

海墙后面虽未填埋,因有已建墙体的阻挡,明显减轻了冬季风浪对岸滩的冲击,并以西南河口为界,形成了东西两处相对平静的小型港湾。

但是好景不长,由于填埋海湾的沙石价格上涨,“大会”资金难以如数支付包工者,几经协调,签约双方各执一词,回填工程停滞不前。

此时,已深度介入烟台行政事务的东海关,则以“风浪天海墙可能导致船舶撞损”为由,向总税务司提出另筑突堤码头建议。

若由东海关另筑突堤码头,等于将原本属于华商的“东西岸路公用码头”交由英国人控制,华商的努力将前功尽弃,作为民间组织的“大会”压力巨大。

为按原计划早日填平已经围拢的海湾,摆脱舆论困境,“大会”几经磋商,决定使用市郊沙土及市区生活垃圾填海。怎料时值盛夏,太平湾沿岸蚊蝇猖獗,附近商户苦不堪言,奔走呼吁禁止垃圾填海。“大会”万般无奈,再次停止施工。

此时,东侧已被沙石填实的陆地开始动工建房,力求尽快回收前期投入的资金。不料地方官员以“风浪天泊于海墙外的船舶,有被风浪冲击,与已筑海墙碰损”的理由,通知“大会”停止填埋太平湾,未填水域暂留为小船避风,等政府规划的挡浪坝建成后,再将已围拢的港湾全部填平。

为避免码头落入洋商之手,“大会”多方奔走,呼吁社会各界给予支持。由于工程规模浩大,与政府协商程序繁杂,后期工程久拖未决,引起社会舆论广泛关注。

其时,东太平湾东南部已经填海成陆的地面,按照先前投资买地契约,如数付诸买家,各户沿预设街道两侧自行建房立店。

为推动新填土地开发,烟台商务总会(1906年,在烟台工商业大会的基础上,正式成立烟台商务总会,1927年改称烟台总商会)以多种形式通知签约户主。为方便西南河两岸新商业区交通,由烟台商务总会主导,又在西南河口修建一座石桥,连通两岸道路,为日后大规模建设创造了条件。

利用填海新增土地

先后建起两座大型商场

随着新增土地上的街面商户不断增加,已经投入使用的北马路被正式命名。其后,更接近阻浪坝的一条海滨街道也逐渐成形,初称“后海崖”,1921年被正式命名为“海滨街”。其时,由于原先海岸线已经向北大幅推进,原聚集于北大街南侧鱼市街(1826年始建)的鲜鱼商贩,也“海退人进”逐步迁移到临海的阻浪坝沿线。

就在东西岸路工程初见成效之际,1913年5月,在外国人的参与下,烟台正式成立了有史以来第一个港口建设管理机构,名为“烟台海坝工程会”,开始筹备为烟台自然海湾构筑东、西防波堤。这是一项彻底改变港口面貌的划时代工程。烟台工商界为之一振,商会由此认定,随着人工港池升级建设,作为烟台支柱产业的海上贸易与捕捞业,必将迎来发展高潮。

鉴于东西岸路工程新造土地的临港位置及投资潜力,遂确定在填海新造的地面辟建一处配套项目,为繁荣本地渔贸产业推波助澜。

为此,烟台商务总会先后在邻近烟台山的新填地面上,主导兴建了“公利市场”与“劝商场”两处大型商场。

1918年8月,公利市场主体建筑竣工,以零售鲜鱼、菜蔬、肉类、禽蛋等副食品为主;1927年正式投入营业的劝商场则是以销售日用百货为主。这两个商场的南门都在北马路上,北门面向大海。商会选择在这个地方筹建两个当年市区规模最大的商场,主要目的在于方便船员、渔民和码头上的劳工,这对依托海港发展的烟台工商业具有明显支撑作用。

以渔贸为主,兼供蔬菜及各类副食的公利市场,既方便市民、渔民买鲜卖鲜,也为各类船舶补给提供了便利。其一改露天经营惯例,整洁了市容。

市场设计布局为3条南北走向的营业街廊,沿街建4排南北向商用房。中间两排及南头面临北马路,东西走向的建筑为二层楼房。

市场正大门向南,对向隔北马路的遇茂巷,东西两侧临街商房各设两个大门与市场内相通。

其时,市场占地约6000平方米,房屋570余间,约8500平方米。可容纳各类商铺150余家,为当时胶东境内最大的鱼、肉、禽、蛋、蔬菜市场。市场三面靠街,北部大门面向港湾紧临码头,出入货物十分便捷。

市场建成后招租,原先分散经营的渔行及零售商贩纷纷来扎堆,一时间,市场内从事收购、销售、批发、加工渔获的商贩占了大多数,最多时达120余家。日子长了,为区别于其他新设渔市,老烟台人遂将公利市场习称为“老渔市场”。

1923年出版的《烟台要览》,在“集市”条目中曾对市场内外作了介绍:“通常渔民所获之鲜鱼,均在烟台出售,烟台市区,前有所谓鱼市者,今则迁移于市场后之广场交易地址,大宗大虾及黄花鱼亦有在船上叫卖者,鱼鲜中亦有腌干制造者。”“公利市场为商会所设立,场内设备、鱼肉菜蔬,无不齐全,场之东西,为乡人叫卖水果及大宗菜蔬之所……”

与公利市场历经百年相比,随后建成的劝商场却是昙花一现,在投入营业三年后便毁于火灾。

事实证明,作为当时烟台工商界与洋商竞争的产物,“东西岸路公共码头”不仅彰显了烟台工商界的社会担当,也对烟台港向近代港口的演变产生了重要作用。

东西岸路工程客观上成为后来建成的人工港池南岸壁,消除了货物装卸要经过滩涂这一海关码头未能彻底解决的遗留问题,使船舶装卸可以停泊在阻浪坝边进行,货物亦可在阻浪坝上通过。此外,东西岸路工程将海岸线由北大街向北推进了约400米,为后来市区发展创造了新的条件,可谓一举多得。(宋世民)

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号