在烟台市芝罘区西大街的车水马龙中,天合巷36号的青砖灰瓦被淹没在玻璃幕墙的倒影里。作为曾经的烟台市羊毛衫总厂职工,每当我路过这个旧址,织机的嗡鸣与毛线的温热总会穿透时光,将我拉回到那段与企业共成长的岁月——那是计划经济与市场经济碰撞的十五年,记录着一座工厂的兴衰史。

一

1968年,我16岁,在当时的烟台线带厂当学徒工,每日与棉线、梭子打交道。直到1980年春天,车间里的棉线才渐渐换成了蓬松的羊毛。师傅擦着汗说:“厂子要改产羊毛衫了,咱们得跟着时代转。”同年7月,在当时的烟台市纺织局统筹下,烟台线带厂正式转型为烟台市羊毛衫总厂。还记得搬迁那天,老厂房的棉纺设备陆续运走,取而代之的是下半年进厂的大批羊毛衫编织机,锃亮的金属机身在阳光里泛着光,像一群即将振翅的银鸽。

决策层的闯劲让人服气:7名技术骨干被派到羊毛衫二厂“蹲点学艺”,在织机旁记满了三大本笔记;9月,厂领导带着我们几个年轻职工北上北京、天津,第一次见到自动提花机时,我指尖触到冰凉的金属部件,忽然意识到手里的毛线将织就不一样的未来。12月,厂里迎来首批技校毕业生,百余名年轻人涌进车间,让老厂区一下子热闹起来。

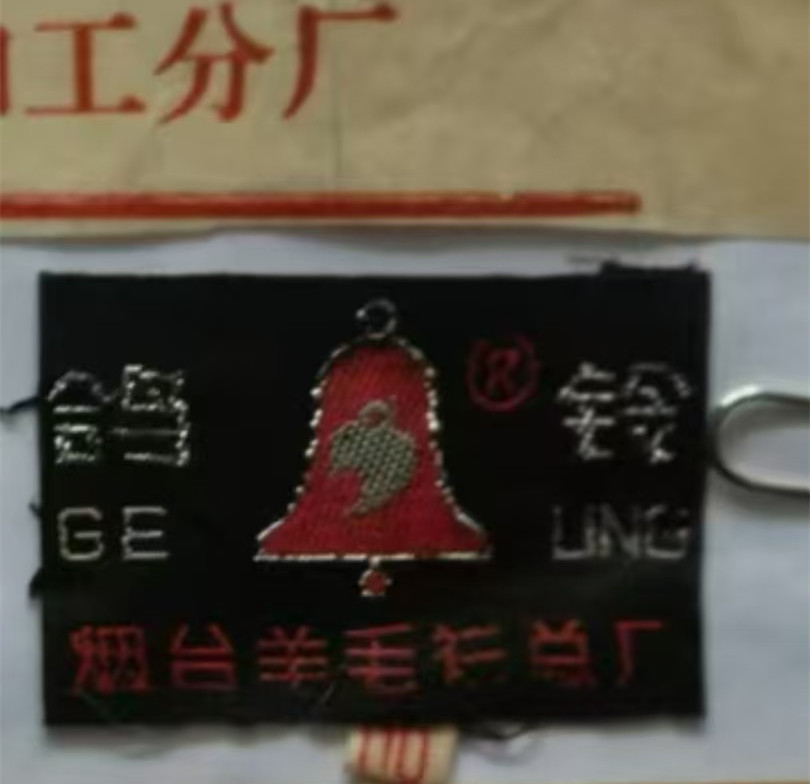

1981年,“鸽铃牌”商标注册那天,厂长举着印有白色鸽子的商标纸站在礼堂中央,激动地说:“以后咱们的毛衣要像鸽子一样飞出烟台,飞向全国!”作为首批转正的技工,我参与了首款圆领绞花毛衣的试制。记得质检科老王师傅对着阳光反复查看针脚,认真地说:“辽宁外贸部门的客商坐飞机来看货,咱的活儿得经得起放大镜检验。”当满载毛衣的卡车驶出厂门时,车间黑板报上“出口量”的数字日日更新,我也从维修工升任技术组组长。看着新建的厂房拔地而起,我第一次觉得,“铁饭碗”里盛的不是安稳,而是实实在在的希望。

20世纪80年代中后期,工厂迎来了最耀眼的时光。1985年,20台从日本引进的电脑提花机落户新车间。蓝白相间的机身启动时,彩色毛线在滚筒上织出菱形格、千鸟纹,甚至能浮现出立体的鸽子轮廓。样品室的货架很快被上百种花色样衣填满,我跟着销售科跑东北、下上海,各地经销商捏着柔软的毛衣说:“烟台这‘鸽子’,毛最亮堂!”

二

1987年,厂区扩建,职工人数突破500人。食堂饭票总是不够用,夜班的织机声能传到三里外的居民区。我爱人在成料车间工作,全家都成了“鸽铃牌”的“活广告”:女儿穿的是次品布头改的小毛衣,我穿的是质检“试穿版”,连家里的沙发套都是用边角料织的方格布。那时的我们像被一张结实的网裹着——计划经济的供销体系让订单如雪片般飞来,没人想过这张网会有松动的一天。

1992年春,厂区围墙上突然刷满“拆迁”红漆。新厂址是南郊停产多年的针织袜厂,生锈的铁门一推就响,漏雨的厂房用塑料布勉强遮着,从市区坐班车过去要一个半小时。搬迁时,最让人揪心的是提花机,卡车运输时,精密部件被颠坏不少,技术组的工程师趴在地上修了三天三夜,手指被齿轮划破也顾不上休息。

新厂区的第一个冬天格外难熬。锅炉房供不上暖气,工人戴着棉手套操作,毛线在低温下僵硬打结,次品率飙升到了20%。更致命的是,市场变了:南方乡镇企业的化纤毛衣低价倾销,而我们的羊毛衫因成本高、交货慢,渐渐无人问津。1994年二次搬迁到毛纺厂时,工人的工资已发不全,曾经一起加班的技术骨干陆续揣着外企的聘用合同离开了。我看着老李在辞职信上按红手印,突然觉得,这架运转了十几年的“机器”,齿轮间的润滑油正一点点风干。

1995年9月,停产通知贴在公告栏的那一刻,车间里静得能听见毛线落地的窸窣声。我站在编号03的提花机前,抚摸着布满划痕的操作面板,当年用粉笔写的“每日保养”字迹已模糊,却像刻在骨子里的记忆。

职工分流那天,纺织局的卡车停在门口,有人抱着工牌哭:“厂子没了,咱这手艺算断在这儿了?”也有人抹一把泪说:“去外头闯闯,说不定能织出新花样。”我被安置到另一家纺织厂,但再也没碰过织机——市场经济的浪潮里,老技工的脚步总有些踉跄。

三

如今,路过天合巷,旧址上的商业综合体在阳光下闪闪发亮,玻璃幕墙上的蓝天白云,多像当年“鸽铃牌”商标上那只展翅的鸽子。偶遇老同事,聊起往事,有人遗憾搬迁时的被动,有人感叹市场如潮水般无情,但更多人会说:“那些在织机前流汗的日子,苦甜参半,却实实在在是咱烟台工业的一根线啊。”

烟台市羊毛衫总厂的故事,藏在每个老职工的皱纹里、记忆中。它见证了计划经济的温床如何培育出品牌的辉煌,也诉说着市场经济的浪潮如何冲刷旧有的根基。作为亲历者,我深知:时代的织机永不停歇,唯有那些既能抓住政策机遇的经纬,又能握紧市场航向的梭子的企业,才能在岁月的布匹上织就永不褪色的图案。而我们这些曾在机台前熬夜的人,终将成为城市工业记忆里最温暖的经纬——那些关于奋斗、变迁与成长的故事,永远在天合巷36号的风中轻轻回响。(佚名/口述 张凯顺/整理)

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号