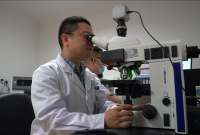

在显微镜下观察组织切片的传统病理诊断已历经百年发展,而一场围绕“基因密码”的医学革命正悄然改变肿瘤诊疗格局。随着分子病理检测技术的成熟与普及,肿瘤诊疗正从“组织形态观察”迈向“分子特征解析”的全新时代,为万千患者带来更精准的诊疗希望。

从“看细胞”到“读基因”:分子病理的颠覆性突破

“同样是肺腺癌,有的患者对靶向药敏感,有的却完全无效——差异的根源藏在基因里。”病理科主任于国华教授解释道。传统病理诊断依赖组织形态学观察,而分子病理则如同“基因侦探”,通过分析肿瘤组织中的 DNA、RNA 和蛋白质表达,精准识别驱动疾病的分子事件。 以肺腺癌为例,携带 EGFR 突变的患者可选择EGFR TKI药物治疗,而 ALK 发生融合患者则适用阿来替尼、洛拉替尼。分子病理让我们跳出“千人一方”的局限,真正实现 “量体裁衣”式治疗。

全流程守护:分子病理的四大核心价值

分子病理检测贯穿诊疗全周期,构建起精准医疗的“四维防护网”:

精准诊断:破解“组织形态迷雾”。 一些疾病显微镜下的组织学形态可能相似,但发生的分子事件不同,因此疾病的诊断也是不同的。比如滤泡性淋巴瘤与以滤泡增生为主的淋巴组织反应性增生有时在显微镜下不好区分,但分子病理可通过检测BCL-2基因重排的特征精准鉴别,避免误诊误治。

精准治疗:锁定靶点 “有的放矢”。 据统计,接受分子靶向治疗的晚期肺癌患者中位生存期较传统化疗延长2-3倍。通过检测ALK、ROS1等靶点,医生可直接匹配对应靶向药物。

动态监测:捕捉复发“蛛丝马迹”。 治疗期间定期监测ctDNA(循环肿瘤 DNA),可提前3-6个月发现肿瘤微转移,为挽救性治疗争取黄金窗口。

遗传预警:破译家族 “基因密码”。 对遗传性乳腺癌家族成员进行 BRCA1/2基因检测,可评估30%-80% 的患病风险,助力早筛早防。

技术矩阵升级:三大 "基因解码利器" 如何选择?

面对多样化的临床需求,分子病理科构建了“精准分层”的技术体系:

NGS(高通量测序):高通量解析全基因组,适用于耐药患者的全景式靶点扫描。例如,晚期肠癌患者靶向治疗失败后,通过 NGS 检测可发现 NRAS、KRAS 等 20 余种耐药突变,为跨线治疗提供依据。

PCR(聚合酶链式反应):快速锁定已知靶点,适合初诊患者的快速分型。如肺癌患者穿刺标本可通过荧光定量 PCR 在24小时内完成EGFR突变检测。

FISH(荧光原位杂交):精准定位基因异常,在乳腺癌 HER2 扩增检测中,其准确率较传统免疫组化提升 15%,直接指导曲妥珠单抗药物使用。

“技术选择的核心是‘量体裁衣’。”于国华主任医师举例,初诊小标本患者优先采用PCR快速检测,而耐药患者则需 NGS 进行全基因测序;若 NGS 未发现靶点,FISH 可进一步排查MET基因扩增等罕见耐药机制。

未来已来:分子病理引领诊疗革新

数据显示,我国分子病理检测率已从2015年的30%提升至2023年的 65%,覆盖肺癌、乳腺癌、结直肠癌等主要癌种。

“每一个基因突变都是打开精准治疗的‘钥匙’。”于国华教授表示,分子病理正推动医学从“经验医学”向“数据医学”转型。随着检测成本下降与技术普及,这场“基因解码革命”必将惠及更多患者,让“治愈癌症”的愿景照进现实。

专家简介

于国华,医学博士,硕士研究生导师,司法鉴定人

青岛大学附属烟台毓璜顶医院病理科主任,主任医师,教授

以色列Rambam Health Center访问学者、美国UNMC博士后

烟台市“双百计划”拔尖人才

烟台市卫健系统优秀共产党员

烟台市病理质控中心常务副主任

山东省医学会病理学专业委员会淋巴瘤学组副组长

山东省医师协会病理科医师分会副主任委员

山东省抗癌协会肿瘤病理专业委员会副主任委员

中国研究型医院学会病理学分会青年委员

主持山东省自然科学基金2项、厅局级课题3项

以第一或通讯作者发表中华、SCI论文63篇,单篇最⾼影响因⼦29.5

以⾸位获⼭东省中医药科学技术奖、⼭东省医学科技创新成果奖各⼀项

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号