元丰之末,蓬莱阁形单影只、曲高和寡,像被霜雪尘封在京东登州一隅。飞檐勾起云角,回廊灌满潮音,似乎在等待久违而强大的春风,融化覆盖在身上的阴冷,实现凌空飞渡、一鸣惊人的自由。

寄阁予情,以物言志

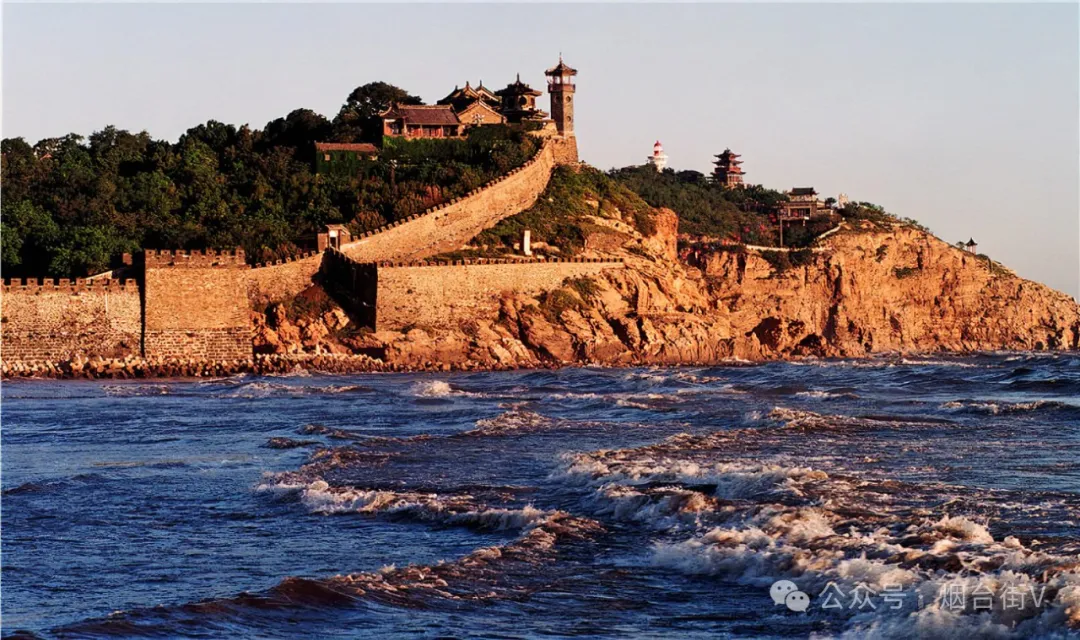

始建于北宋嘉祐六年(1061)的蓬莱阁,耸立于赤红峭壁的丹崖山上,一直保持着年轻的姿态。

元丰八年(1085)十月间,苏轼知州抚摸着城砖石板的潮气,观望着宫墙阁体的青涩,与前知州朱处约感同身受。古往今来的州官府守,皆有修亭台、建楼阁的雅趣,或歌功颂德、纪事明志,以成胜迹后,世代传承。

“好地不用多,一亩顶半坡。”朱处约建蓬莱阁,令苏轼佩服,也成为二人心灵相通的纽带。

朱处约,字纯臣,生于北宋咸平六年,“司封员外郎,嘉祐五年任”(《登州志》)。朱处约赴登州作郡守两年余,苏轼认为他最大的贡献,莫过于亲手缔造了这座蓬莱阁。

直到站在阁上,苏轼才感受到凌空高蹈、临海凭风的气势磅礴。当同僚介绍说,这阁建于二十四年前,原址上曾另有多个寺庙时,苏轼洗耳恭听:原来唐贞观年间,丹崖山就有渔民建的广德王庙,僧人在山南麓建弥陀寺;唐开元年间,有道人于广德王庙东建三清殿。

“后来呢?”苏轼问。同僚答:“当时朱处约郡守在巡视丹崖山后,便动意西迁龙王庙,建设新楼阁,并命名为蓬莱阁。但这里却被龙王庙占着,香火很旺,渔人知道后并不买账。”为了不违背百姓的信仰,他们就称五谷丰登乃是海神的恩赐,而原庙址地势高峻,祭祀多有不便。最后经官府做工作,渔人勉强同意,蓬莱阁便如期建了起来。

当同僚问蓬莱阁的建筑风格怎样时,苏轼思忖后给出评价:蓬莱阁土木为基、叠石成山,实现了大自然与道家文化的完美融合。通过山海格局,造就云雾缥缈、超凡脱俗的蓬莱仙境气势。展示东夷族人“寅宾出日”的丰富内涵,表达秦皇汉武拜会神仙的寻仙文化。

苏轼细读朱郡守所作《蓬莱阁记》碑,“嘉祐辛丑,治邦逾年,而岁事不愆,风雨时若,春蓄秋获,五谷登成,民皆安堵。因思海德润泽为大,而神之有祠俾,遂新其庙,即其旧以构此阁,将为州人游览之所”。这表明,朱处约建阁重观览而轻神仙,这一点与苏轼天人合一的观点也颇为相近。

观蓬莱阁,让苏轼想到熙宁十年(1077)知徐州时所建的黄楼。当时应对黄河决口,他指挥民众筑堤抗洪加固城墙,并在东门城上建起一座标志性建筑,可以说是锦上添花。十年前熙宁八年(1075)八月,苏轼任知密州时,也建过超然台。与蓬莱阁拆寺庙原地重建不同,超然台改建于原北魏的城墙土台。

得知蓬莱阁建于宋神宗嘉祐六年(1061),这熟悉的年份又引起苏轼的回忆。那一年,他任大理寺评事赴凤翔府(陕西省宝鸡市)签书判官。从此,这位笑傲江湖的少年英雄,从凤翔迈上出仕第一步。而二十四年后,经历东山再起的苏轼,又将怎样寄望于蓬莱阁和蓬莱仙境,实现他人生和仕途的平步青云呢?

居士赋能,仙阁胜名

苏轼认为,战国时期方士崇尚海市蜃景,秦皇汉武求长生、觅神仙蓬莱问药,属于自然到神话的演绎,而汉武帝蓬莱筑城,朱处约丹崖建阁,便是蓬莱仙境天人精神的现实图腾了。

当时的蓬莱阁,由主体建筑,白云宫、三清殿、吕祖殿、苏公祠、天后宫、龙王宫、弥陀寺等几组不同的祠庙殿堂、楼阁、亭坊组成。虽然规模宏大,气势如虹,但因地偏一隅,远离朝廷,缺乏名人加持,还是名不见经传。

而苏轼的到来,似乎成全了生不逢时的蓬莱阁,使之横空出世。北宋元丰八年(1085),苏轼知登州军州事,职务虽然是州守,但是其文学家的盛名可谓了得。登临蓬莱阁,作《蓬莱阁记所见》《望海》《海市诗》《北海十二石记》等诗文,并拓印、勒石为记。一阁一人一诗(海市诗),几乎成了蓬莱仙境的代言。

“想见之罘观海市,绛宫明灭是蓬莱。”其实,登州独有的海市蜃楼,让苏轼很早就钟情于蓬莱阁。海市蜃楼与蓬莱、瀛州、方丈的传说叠加,他们同为海中浮岛、无人能及,苏轼称其为“神仙所宅”之境。

苏轼怎能不知,唐代建镇设州,宋朝顺接州制,及朱郡守建阁,登州有了一定的影响。但客观地说,苏轼之前,蓬莱阁像是有阁无魂的序章。即使有海市蜃楼,蓬莱阁仍是默默无闻的陪衬建筑。而苏轼到任,一时间海市立现,仙阁配位,登州蓬荜生辉。他大笔一挥,妙笔生花的锦绣华章,便让蓬莱阁凌空炫彩、群仙毕至。

或许是仙道文化、使命召唤,吸引着苏轼结缘登州;又或许屯兵戍守、巩固海防是知州的职责之本,当苏轼登上蓬莱阁,恰似半百老人与这座古阁少年相遇,成就了彼此“忘年之交”的默契与幸运。苏轼邂逅了海滋幻境,写下了“重楼翠阜出霜晓”的登州海市,而蓬莱阁也因苏轼的踏歌行旅与诗情满怀,从此成为当时人们最向往的神仙之地。

难怪有人说,苏轼是这蓬莱仙境的灵魂,恰似珠联璧合、金风玉露,苏轼与仙阁,远非赤壁中的江风明月,而是沧海上的鲲鹏英雄。

秋冬应季,诗词传颂

苏轼登州任,起止于秋冬,这在北方看似景色萧瑟,华彩暗淡。但是他与山海的交际,则摆脱了季节的羁绊,弹奏出灿烂光辉的浪曲云歌。

人们都以为海市蜃楼出在春夏,而苏轼却在秋冬看到了海市蜃楼的美景。看惯了江湖的烟波浩淼,苏轼却在北海见识了“海如镜面”“磨青铜”以及波涛汹涌。还有,秋冬登蓬莱阁,与苏轼“处霜雪同季、观云浪同景、生豪迈同心”,是登阁的真正人文价值之所在。

有人说,冬上蓬莱阁不是一个合适时机,其实那是刻板的印象。殊不知,比起夏日的雾霭、炙热、风雨,冬日的蓬莱阁充满了松枝的冷香、霜晓的朦胧、冰雪的耀目。这些风景,让深藏于天际的神仙,离追求宁静的人们更近了;让浸润体温于砖石的苏公,在精神疲惫的我们身旁现身。

蓬莱阁,在阁也在势。它像巨人一样,居高临下,看海观日,俯瞰瞭望,一览无余。苏轼一接到离任登州的任命,同僚就嚷嚷着为知州送行。那天,苏轼选择晨起,与同僚们到蓬莱阁上观日叙情,宴饮作别。

此时天清气朗,惠风和畅,苏公拾级至层崖之上的蓬莱阁宾日楼,倚楼而望,东方沧海,重溟万里,浮波涌金,扶桑日出。“眷恋山海之胜”,从“寅宾出日”的古老文化中,接受冬季第一缕阳光的沐浴。苏轼倍感激奋和心驰神荡。

苏轼临阁北望,寥廓海天,绿岛浮漾。只见,登州下临万顷碧波的大海,目力可见各个神秘海岛。同僚指点告知,这是沙门,那是鼍矶,还有牵牛、大竹、小竹,共五组岛屿。惟有沙门岛最近,像一座大的石头盆景,而兀然焦枯。其余都是紫翠巉绝,星罗棋布,出没于波涛汹涌之中,看上去真的是神仙所住的地方啊。(《北海十二石记》)

领略登州的山海之胜,苏轼豪情满怀。他一边查看山海景色,一边履职。从阁上向南俯瞰,不知谁种下的万株松树,郁郁葱葱,半山腰上苍翠的云雾,映照着这片山峦。露水沉重如珍珠,风吹来,石齿般的浪花打碎了寒冷的河水。

苏轼回身北望,悬浮于高空的大竹、小竹两岛,像桥一般跨在南阁(蓬莱阁)的飞檐之上,倒映的景象如同扶桑树影照射在北窗(海滋的景象)。职责所在,他在夕阳中坐等着烽火传递海峡间的消息,沉重的城池回归故土,踏上了漫漫归途。

随后,苏轼挥毫写下《登州孙氏万松堂》一诗,云:“万松谁种已摐摐,半岭苍云映此邦。露重珠缨蒙翠盖,风来石齿碎寒江。浮空两竹横南阁,倒景扶桑射北窗。坐待夕烽传海峤,重城归去踏逢逢。”

仙阁遗产,跨越时空

站在蓬莱阁上环顾四周,明廊婉转,曲径通幽。西侧有避风亭、澄碧轩,东有宾日楼、普照楼。阁下建有结构精美、造型奇特的仙人桥。苏轼身后的遗迹,有耸立着的苏公祠、卧碑亭等建筑,都留下浓郁的苏子基因。

苏轼唯一的蓬莱阁记,留下了其自证身份的惊喜。《蓬莱阁记所见》:“登州蓬莱阁上,望海如镜面,与天相际。忽有如黑豆数点者,郡人云:‘海舶至矣’,不一炊久,已至阁下。”说明海平晴空如镜,北风迅疾鼓帆,船舶交通发达。其文末在“元丰八年十月晦日 眉山苏轼书”之下,赫然钦印“东坡居士 老泉山人”。据说这“老泉山人”钦印的发现,佐证并了结苏轼为此别号,而非其父为“老泉”的百年争论。原来元丰七年(1084)六月,苏轼在江西都昌南山岩壁上题写了“野老泉”。

元丰八年(1085)十月,苏轼便在蓬莱阁使用了“老泉山人”钦印,自号“老泉”的轨迹清晰可见。难怪元丰八年(1085)六月,苏辙在江西都昌南山见到“野老泉”几个字,不但见怪不怪,还心领神会了。据分析,苏轼此举是以安葬父母的老翁山下老翁泉为名,自号“老泉山人”,足见他怀念双亲之情。

卧碑亭内的碑石,宽大、横置,长约217厘米、高92厘米、厚23.5厘米,两面刻字,正面为《题吴道子画后》,背面即《海市诗》。苏轼所题之诗,尽显行楷之风,笔墨醇厚,锋毫苍劲;落石上碑,内容互补,镌刻有力,将人带入丹崖仙阁天人合一的自在仙境。

有人考证,此碑主刻《海市诗》,然背面空缺又意犹未尽,于是,将《书吴道子画后》诗急急忙忙地安排刻制上。又因尚有空余地方,补刻另一相近诗的手迹片断。总之,此碑为蓬莱阁上最为珍贵的文物,其历史价值和书法艺术价值的重要性,显而易见。

苏公祠位于卧碑亭东邻,祠原在蓬莱阁前,建于北宋元符年间。该祠取轩亭建筑式样,登州民居的格局。紫红斑驳的祠建,峥嵘轩峻,轩柱屹立。其窗棂花格,青砖绿瓦,承缭绕云烟,映碧色海天。进入苏公祠,瞻仰苏东坡。苏轼呈榷盐状的为民功绩,总会令人给予更多的共情。他的观海市写海市,为蓬莱阁带来闻名千古的价值,更让人们感同身受,心旷神怡。

祠堂不大,文物不多,但是古韵犹存,苏风尚在。祠内苏轼肖像刻石拓本,诗词手迹,其形象和气韵,仿佛凝固在每块砖瓦、每件遗存里,人们耳边也无不回响着“五日登州府,千年苏公祠”的咏叹。(吴忠波)

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号