一

清明节,遵照父亲早年的嘱托,我和夫人再次来到龙口凤凰山革命烈士陵园,为革命烈士于耀光扫墓。

父亲嘱托是有原因的,也是有渊源的:早在20世纪三四十年代,我的曾祖父于光济积极拥军,经常按照抗日政府的要求,从家乡蓬莱的安香于家用自家骡子给在蓬莱艾崮山区的革命战士送军粮。

有一次返回,临近淳于乡莲花泊村时突遇大雨,他想起弟弟于炳南(又名于光烈,安香于家村第一任党支部书记)曾对他说过,他有个朋友在莲花泊村,叫于乐云,路上有事时可以投靠。于是,曾祖父找到于乐云家,安置好牲口后,在他家烘烤衣服。与于乐云聊天时得知,他家和我家祖上是同宗同族,来自文登大水泊。曾祖父回来后便告诉了家人,莲花泊村有咱们的本家亲戚。

中华人民共和国成立后,二曾祖父才告诉我的曾祖父,于乐云家其实是我党地下联络站,他们两人都是共产党员。

无巧不成书,我的父亲与于乐云的小女儿于惠英还是蓬莱一中六年级四班的同班同学,于惠英是班长,我父亲是语文课代表,两人关系非常好。初中毕业那年,我父亲曾步行往返30多公里去她家看望,在她家里,我父亲得知,于惠英的二哥于耀光是革命烈士,生前任黄县副县长兼公安局局长。

1955年冬天,我父亲当兵入伍离开家乡,并于1960年转业到新汶矿务局工作,于惠英初中毕业后也参加了工作。20世纪90年代,我父亲得知于惠英全家居住在莱西,还专程看望他们一家人。父亲与他们家的感情可见一斑。

二

在父亲那代人的心目中,于耀光是了不起的英雄人物。说起革命烈士于耀光,在黄县(今龙口市)可以说家喻户晓。

于耀光,原名于家礼,1921年9月生,蓬莱县(今蓬莱区)淳于乡莲花泊村人,出身贫农,曾读五年小学。15岁那年,因生活所迫,于家礼去大连鞋铺学徒。其间,目睹了日本法西斯的血腥暴行,以及同胞们在水深火热之中挣扎的悲惨生活,他心里埋下了抗日复仇的火种,决心要为改变黑暗世界而斗争。第二年,于家礼回到家乡务农、上学。1937年爆发了卢沟桥事变,日本帝国主义进一步侵略中国,17岁的于家礼按捺不住满腔的怒火,决心抗日救国。在于家礼上学时,他的老师王永利(原名赵会杰,共产党员、革命烈士)在教学中发现于家礼是个好苗子,经常借给他进步书籍,对他进行了革命启蒙教育,并支持和鼓励他参加革命。王老师对他说:“你爱祖国,为祖国光明而战斗,就把名字改为‘耀光’吧!”

1937年,在父亲和家人的支持下,于耀光投身到革命队伍,开始在蓬莱行署工作。由于思想觉悟高、工作积极,于耀光被组织选送到党校学习,并于1939年12月加入中国共产党。参加革命后,于耀光担任过蓬莱县民政科长、黄县县委社会部一科科长、黄县公安局副局长、北海区公安局二科副科长等职。1943年7月调任招远县公安局任局长。

其间,于耀光多次带领公安战士袭扰敌人据点,捕捉汉奸,瓦解伪军,打击歼灭小股骚扰之敌,威震招远。1945年9月,他任黄县县委委员、公安局局长。1947年4月,于耀光任黄县副县长兼公安局局长。

1947年9月30日凌晨4时,黄县县委副书记谢华和副县长兼公安局长于耀光带领公安局政卫队五十多名战士经过一夜的行军,来到黄县诸由区后柞杨村。凌晨6时许,被国民党第八军四十二旅东进部队的一个营和便衣队突然包围。突围时,谢华带领一部分战士冲出包围圈,于耀光在击毙四五个敌人后,不幸身中数弹,壮烈牺牲。

1947年12月7日,黄县县城解放。12月9日,为悼念于耀光烈士,黄县民众一万多人在县城参加了于耀光烈士的追悼大会。会场两边的挽联上写着:“生前为劳苦大众英勇奋战,牺牲如日月星辰光耀人间。”

为了纪念于耀光烈士,经北海专员公署批准,黄县政府于1948年2月1日将黄县诸由区(于耀光殉难地)改为“耀光区”。1956年8月,黄县凤凰山革命烈士陵园开始建设,于耀光烈士之墓移进烈士陵园。

三

2019年清明节,我在祭奠于耀光烈士时拨通了烈士妹妹于惠英的电话,并打开了免提。于惠英得知我在其哥哥的墓碑前,非常激动,泣不成声,寂静的陵园只有话筒里她的声音。

“哥哥啊,我是你的小妹妹惠英啊,你还记得我吗?你离开家时,我才两岁多。我从父亲和哥哥姐姐的口中了解了你的英雄事迹,在照片里看到你的容貌。哥哥,你走得太早了,才27岁啊,这个岁数正是人生最美好的岁月。一家人和你的战友都为你惋惜和难过,为了革命事业,你多次推迟婚礼,你牺牲后连个后代也没有留下,未婚的嫂子思念着你,终身未嫁……”

那一刻,我也控制不住,流下了滚烫的热泪。烈士墓周围高高的松柏树在微风中轻轻地晃动,仿佛在点头示意。我真希望烈士给自己的亲人托个梦,在梦中与亲人会会面,那该多好啊!

……

思绪回到眼前,由于春季防火,上山扫墓不能带烧纸和香火,我和妻子将绢花摆放在烈士的墓碑前,郑重地向烈士墓三鞠躬。

望着庄严的烈士墓,我的思绪不知不觉回想起2024年清明节。那天,我随龙口市革命老区建设促进会去青岛市城阳区某养老院采访于惠英,了解到于耀光烈士一些鲜为人知的故事。

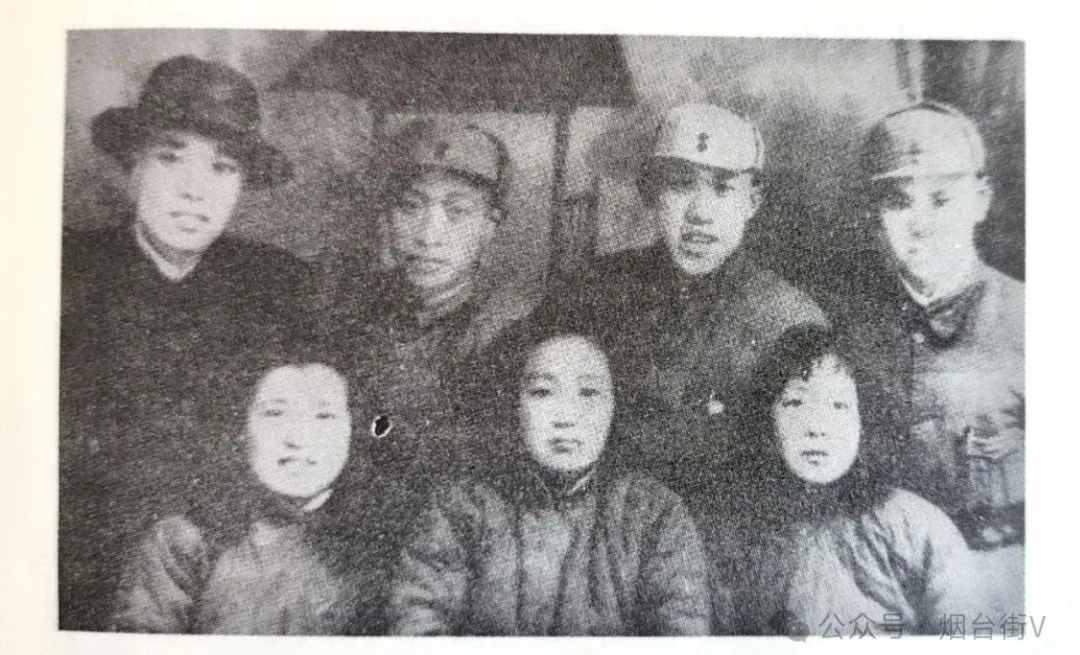

于惠英虽已88岁高龄,精神状态很好,记忆力惊人。她退休前曾任莱西市第四中学副校长。采访中我们得知,于惠英一家有六个兄妹,其中四个哥哥,一个姐姐,于耀光在哥哥中排行第二,于惠英是最小的妹妹,也是于耀光烈士兄妹中目前唯一健在的见证人。

关于于耀光,有三件事,她印象最深。

第一件事:她听父亲说,于耀光小时候特别懂事,15岁时,被在大连开鞋店的姨夫带去学徒。当时于耀光的母亲已经怀着于惠英,非常思念这个在外地的儿子,每天以泪洗面。一年后,于耀光只好返回家乡务农,与父母相伴。不久,他的母亲就因病去世。

第二件事:她听大哥说,在于耀光参加革命不久,正是初春季节,于耀光在蓬莱行署工作,有一次执行任务,遭遇敌人的追击和搜捕,他躲在山上大石头下的空隙里趴了近两天,鞋子都跑掉了,没有吃喝,也没有保暖的衣服。敌人跑掉后,大哥得知消息,到山上找到他时,于耀光因饥寒交迫已经快坚持不住了。

第三件事:1947年秋天的一天,于惠英的父亲在家里坐立不安,在房间里走来走去,不停地叹气,时而哭泣。于惠英及四哥不知发生了什么事情,以为父亲身体不舒服或者病了,小心翼翼地上前询问用不用去找医生,这才得知,二哥于耀光在战斗中不幸牺牲了,年仅27岁,全家人都禁不住痛哭起来。

四

我们采访得知,于耀光出生于革命家庭,其父亲于乐云是1938年加入中国共产党的老党员,并在解放战争时期担任村党支部书记,家里是党组织的秘密联络站。

在于乐云的教育和带领下,六个兄弟姐妹中,三个男孩都是革命军人。孩子中除了于家勇因体弱多病不符合当兵条件在家里务农,不是共产党员外,其余的兄弟姐妹都是中国共产党党员。大哥于家海参加了解放战争,被评为二等残疾军人。三哥于雁鸣先后参加了抗日战争和解放战争,以二哥于耀光为榜样,英勇杀敌,身上留下了9个枪眼。姐姐于秀英1945年加入中国共产党,并担任村妇女主任。他们都在不同的岗位上,为党和国家做出了自己的贡献。

用“对党忠诚,满门忠烈”来形容于乐云一家真是恰如其分!这是多么可敬的老人,多么可敬的一家人啊!青岛采访之行,对我来说,不只是一次简单的采访,更是一堂净化心灵、催人奋进的爱国主义教育课。

我永远忘不了于惠英对我们一行人说的话:“今天的幸福生活来之不易,是无数革命先烈用鲜血和生命换来的。我们要倍加珍惜今天的幸福生活,教育子孙后代,继承先烈的遗志,弘扬他们的革命精神,干好本职工作,将社会主义祖国建设得更加美好和富强。”(于泉城)

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号