过了小雪,天愈发冷。

太阳照进院落时,村人匆忙搁稳砧板,执剪刀麻利地将脸盆般大的蛤蟆鱼开膛破肚,取出鱼肝鱼肚,剪除鱼肠鱼鳍,以及长有几十颗锋利尖牙的鱼唇,舀清水冲洗干净,挥刀剁鱼成块。此时,灶火已将油锅烧热,待葱花、姜丝、花椒、桂皮、香叶与干辣椒在热油的催撵下各自挥发出香气,村人便娴熟地将蛤蟆鱼块置于锅中,续柴助燃旺火,翻炒中施加酱油、老抽、陈醋和精盐。待热气腾起,村人舀水没过锅中食材,盖锅,持续烧文火……灶膛中,火焰不急不慢摇动着,坐在灶台跟前的村人,脸上随即映上了暖色的火光。村人静下心来,在时间的匀速推进中,一道飨人的传统好味——蛤蟆鱼冻慢慢生成。

只要时光渐进到冬季,胶东人大都会忙活做蛤蟆鱼冻的营生。昔时,鱼冻是日子清贫者的饭食,原料多是吃剩的鱼头鱼骨鱼尾及难入大席面的各色小鱼儿。及至日子好起来,胶东人挑中蛤蟆鱼做食材,入冬后熬一锅色香味皆佳的鱼冻慰藉疲惫的身子骨,犒劳一家老小,依托一锅鱼冻给家里添暖意,给家人增温情。

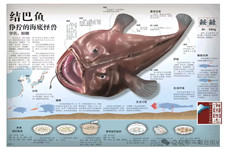

鮟鱇鱼通常底栖海中,喜静伏且活动缓慢。它的胃口超大,身躯向后细尖成柱形。一对小眼睛嵌在头顶上,一张颇有夸张意味的大嘴长得像身体一样宽,嘴巴边缘长着两排尖端向内的利齿。它骨脆无鳞,通体软塌,背色深褐,腹部灰白,头部大得有些不可思议。凭着这样一副吓人的相貌赢得“蛤蟆鱼”的惯称,鮟鱇鱼也算是“实至名归”了。

胶东半岛拥有1300多公里海岸线,渔业资源丰富。时序及至初冬,胶东沿海渔民常要驶船离岸四五十海里撒拖网,铁壳大马力船则远达200余海里的深海海域撒双网捕捞蛤蟆鱼,收获颇丰。如此“清早船儿去撒网,晚上回来鱼满舱”的情景,一年一度喜悦着无数勤劳的胶东人。

蛤蟆鱼生无俊俏相貌,也没有可供其显摆的好看身段,一张利齿张扬着,仿佛要吞掉一切的大口,愈发丑化了自己。胶东有个风俗,款待来宾抑或婚丧嫁娶时,席面上均需有道或蒸或煎或炸或炖的带鳞鱼肴。蛤蟆鱼先天条件不够,除了一摊扶不得的软塌肉体,再没啥可与跃然席面的其他鱼肴竞争了。丑,确实是丑得无言可辩,但蛤蟆鱼以胶东人惯用的红烧技法烹饪成肴,倒是可凭其令人咋舌称好的好味道,挤进海鲜好菜靠前位次。

做鱼冻,用一道不一样的海鲜为日常生活添彩,这是胶东人高规格挖潜食材价值,以更好的态度对待生活的行为。每年蛤蟆鱼鱼汛期临近,人们便早早盘算,备好炊具、调料、辅料和干透的柴草,复续着长辈传授的,或者是自己实践得来的熬制技法跃跃欲试,以期不负又一个渔货丰收的时节,不负一家老小又一载的鱼冻美食渴望。

留出绵软肥大的鱼肝和韧性颇足的鱼肚,把洗净的蛤蟆鱼剁块儿,与煸炒出香气的一众调味料同锅熬煮,拥有丰富烹饪经验的胶东人为使蛤蟆鱼冻兼容肉香,常会把煮熟风干的鸡或鸭手撕后,将肉、骨和木耳、香菇等一并合入蛤蟆鱼冻锅里续火慢熬。在时光渐进中托付一灶柔缓不熄的火苗,他们把对美好生活的向往和对家人的情与暖,通过一口即将生成的飨人的海鲜佳肴张扬出来。

熬去锅内多余水分,透过缕缕升腾的蒸汽,可见锅中蛤蟆鱼块儿、鸡肉、鸭肉、木耳、香菇,还有不多的鱼骨鸡骨鸭骨大都酥化。熄去明火,静置后起锅装盆凉透,蛤蟆鱼体中熬出的丰富的胶原蛋白在冰冷的外部环境中渐进凝固,将熬制而得的香气、鲜味紧致地约束在鱼冻之中,至此,让胶东人心心念念的蛤蟆鱼冻大功告成。

吃蛤蟆鱼冻应算是一件“雅事”。刀具划切成块状并置于盘中,鱼冻通体的深褐色陡然呈现岀来,这是若干食物张扬的最为诱人的色彩。此刻,从忙碌中消停下来的胶东人常会斟满几盅度数稍高的白酒,随即再熟练地调制几碟蒜泥、香菜、老抽与小磨香油混搭的蘸料,然后,一家老小围炕或围桌而坐,抿酒、尝冻,拉呱、叙事。居家日子,竟让一份入口即化、香鲜沁人的蛤蟆鱼冻掺和得愈加有滋有味、有情有乐。(崔启昌)

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号