小蓬莱阁的三处石刻诗文

近日,偶然翻看被誉为烟台近代史“活辞典”的翟辛灵(生卒年月1906-2008,曾任教师,后受聘于烟台市图书馆,任古籍书库管理员)老先生的《烟台历史掌故——百岁老人翟辛灵诗文辑》一书,《龚易图与小蓬莱》一文中说“小蓬莱阁外北山墙嵌有龚易图律诗石刻,‘文革’时毁掉十一字。笔者经过多方查询访求,终于一九八O年,得孙梅庵、张致明二老将所收藏的原诗石刻拓片抄赠,补缺成全。阁外南山墙嵌有盛钟岐古诗石刻(诗文附后)。盛某不知何许人,是诗题于丙戌光绪十二年”。

翟老当时所处的时代网络不发达,主要以查找纸质书籍为主,故资料难得。当时连“盛钟岐”也查不出任何信息。

文中附录了关于小蓬莱阁的三处石刻诗文内容,附录一为“丙子八月登小蓬莱阁”;附录二为“小蓬莱阁铭”,位于小蓬莱坊东南侧;附录三为“丙戌九月登小蓬莱诗”,位于小蓬莱阁南山墙。

笔者看附录三“丙戌九月登小蓬莱诗”,忽然想起自己还有一幅此碑的拓片,于是一边看拓片,一边比对了一下翟老文章里的诗。

这一比对,竟发现了多处不一样的地方。

7月10日,我重新去了一趟毓璜顶。从公园的东门进入,片刻便来到小蓬莱坊前。“小蓬莱阁铭”就在石坊的东南侧,上面的文字基本没有损坏,对比发现,翟老文章里也有几处错误。

继续往前走,小蓬莱阁在玉皇庙区域里,虽然地处闹市区,但这里是真安静,海拔72米的郁郁葱葱的小山上凉风习习,真是避暑的好地方。小蓬莱阁紧贴着玉皇庙东厢房后墙依山势修建,卷棚歇山顶,北、东、南三面廊,中后为吕祖庙。因地处位置高(比下面的地面高2-3米左右),嵌在墙里的两块石刻现在都罩上了玻璃,基本看不清楚。

小蓬莱阁及牌坊的来历

关于小蓬莱阁及牌坊的来历,在此要简单介绍一下。

《小蓬莱阁铭》记载:“光绪二年,岁在丙子,五月庚子,乞(祈)雨于玉顶山,既降,因建阁于东偏,越六月壬子阁成,复雨,铭以落之。”光绪二年(1876年),境内久旱无雨,官员商绅们在毓璜顶的祈雨灵验了,龚易图修建了“小蓬莱阁”并撰写了《小蓬莱阁铭》,记述建阁缘起。据清光绪十九年(1893年)《毓璜顶记》碑文载:“龚观察之来游,筑小阁而拟蓬莱矣。合肥李相国之想望名区也,驻襜帷而流连不置矣。”李鸿章于光绪二年来烟台和英国公使威妥玛谈判,同年9月13日签订了中英《烟台条约》。龚是李颇为看中的人才,公务之余,也到毓璜顶游览了一番。

之所以叫“小蓬莱阁”,是源于中国古老的“蓬莱神话系统”。《山海经·海内北经》记载:“逢莱山(汉代刘向版本写作‘蓬莱山’)在海中”。《史记·封禅书》云:“自威、宣、燕昭使人入海求蓬莱、方丈、瀛洲,此三神山者,其传在渤海中。”孤兀于老烟台西南区域的玉皇山登山北望,芝罘岛和烟台山海阔天空,碧波万顷;东、南、西三面群山环绕,“独西山之郁然中处,直超尘而绝俗”(毓璜顶碑文),一日之时,朝霞夕照,各各有致;一年四季,花明柳绿,气象各异。后来的“八仙过海”传说,再加上玉皇庙又是道教之地,为小小的玉皇山加持了仙山气象。

有意思的是,毓璜顶上的建筑,几乎都是跟“祈雨”有关。玉皇庙里明代石碑《大明新建玉皇上帝庙辉煌记》写道:“每遇灾旱患,登顶祈祷,无不灵应,故雨顺风调,民安物阜。缘促乙未岁春,刘惟举各发虔念纠众立会攒资,建玉皇圣庙一座”。玉皇庙后殿候客厅、向若亭为同治五年登莱青兵备道道台潘蔚“祈雨建厅事而向若”主持修建。小蓬莱阁和牌坊亦是如此。

龚易图将自家珍藏的沉香木吕洞宾雕像安放在阁内供奉,因此,小蓬莱阁又名吕祖殿。

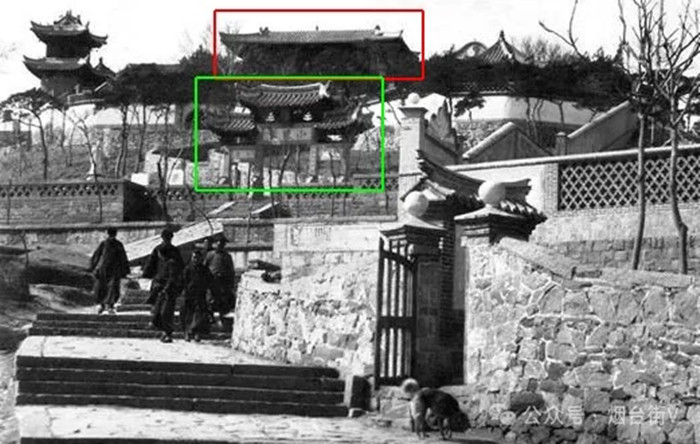

小蓬莱阁建造之时,并未建小蓬莱牌坊。从最近网络上发现的一张老照片看,早期牌坊是木制的。清光绪三十二年(1906年),又修建了如今模样的“小蓬莱”石牌坊。

游者自东坡山门而上,迎面便是石坊。四柱三间石坊迎面正中横额镌刻龚易图当年留笔的“小蓬莱”三个行楷大字。额上竖刻“静观”二字;右“观海”,左“听涛”。楹联是:“天下文章莫大于是,一时名士皆从其游。”石坊背面中上额镌刻“仙山缥缈”四个隶书大字,系奇山所刘风镳题书。额上竖刻“播涛”,右“吟风”,左“弄月”。楹联是:“金碧池台云霞照灼,丹青岩壑风月澄莹。”与玉皇庙、小蓬莱阁联成一体,相映生辉,人们到此,仿佛置身于福地洞天之中。

罕为人知的第四块碑

罕为人知的是,关于毓璜顶祈雨的碑刻,除了以上的三块外,还有一块。

2010年3月14日,烟台降下了入春以来的第一场雨。3月15日,我到毓璜顶公园玉皇庙后院东厢的毓璜顶文化研究会和到场的几位《毓璜顶文化》编委商量稿件的事情。我对公园工作人员王汝生说,曾经在上面的山坡上见到西厢后面的夹道中放有一些断碑残石,不知有没有需要的。于是我俩来到夹道中,在一堆墓碑、条石中,看到里侧有一块白色石块斜放着,翻过来发现背面竟然有字。

此石刻长62厘米,宽46厘米,厚度12厘米。石刻上右上角三个字“喜雨歌”,内容是:

余在都门得福山王氏天壤阁丛书,内有祈雨法。己丑春闱报罢适天旱,遂以告杏荪观察如法求之,果得大雨。

燕齐千里尽赤土,豆麦枯槁虫乱舞;骄阳百日天无云,冰雪以来少纤雨;登莱当道祈雨虔,八卦先天觅旧谱;我亦奔走执事供,一日二日风如虎;三日不雨五谷无,老农吁天呼号苦;忽然山顶黑云来,逢逢隐约渐闻雷;霎时滂沛灌田足,滴雨粒粒皆珠玉;官曰天为民雨粟,民曰官与吾泽沃;天曰如尔人之欲,官得所求民亦乐;民乐官欣将如何,我且代做喜雨歌。

震泽盛钟岐 星杉盛君工诗,岁壬辰来游毓璜,适东廊兴工,欣然乐助清钱万选兹于其上也,录诗二章以志鸿雪 刘怀奎识。(文中部分字体遭损,疑为用锤头敲击破坏过,标点符号为笔者注。)

此碑文内容是盛钟岐作于“己丑”年,即光绪十五年(1889年)。“壬辰”年,即光绪十八年(1892年)由刘怀奎抄写后镌刻上碑,石碑的制作从落款处可以看出是因盛钟岐“欣然乐助清钱万选兹于其上也”,主要是出于褒扬的目的。

四块碑均与祈雨有关

毓璜顶小蓬莱阁的这四块碑均与祈雨有关:

1、光绪二年(1876年)五月,龚易图祈雨成,建小蓬莱阁;六月阁成,立铭(四方碑);八月书写阁北山墙碑《丙子八月游小蓬莱阁》。(这一年也是龚在烟台任职的最后一年)

2、光绪十二年(1886年),盛钟岐书写《右丙戌九日登小蓬莱诗》(现嵌小蓬莱阁南山墙)。

3、光绪十八年(1892年),适逢盛钟岐游毓璜顶碰上修建东廊并捐款,刘怀奎抄写盛钟岐光绪十五年(1889)写的《喜雨歌》镌刻上碑。

在写此篇文章的时候,我再次翻看2010年做的《喜雨歌》拓片,忽然发现最后一行是“录诗二章以志鸿雪 刘怀奎识”,眼前这《喜雨歌》只有一首啊,那另外一首在哪呢?

我又看小蓬莱阁南山墙盛钟岐碑拓片,越看越觉着字体这么熟悉,于是我把两张拓片仔细对比,发现这两张竟然都是刘怀奎书写的。

突然间我恍然大悟:这两张是刘怀奎1892年同一时间书写的,即“录诗二章以志鸿雪 刘怀奎识”。可能因石材不容易找,所以分成两块,只是后来不知何因,两块碑分开了。后来维修的人不明所以,认为有“登小蓬莱诗”字眼的才是嵌在小蓬莱阁墙上的,而把那块《喜雨歌》丢弃在角落里……

因为一次祈雨,龚易图在毓璜顶已有的古建筑庙、殿、楼、廊、亭等基础上,补充增添了阁及坊、四块碑铭,自此为烟台这座城市留下了富有内涵的一系列人文名胜。

碑文石刻相关人物介绍

龚易图(1835-1893)

字蔼仁、霭人,号少文(一说含真,但未见使用过),又号东海盟鸥长。福建闽侯县(现福州)人,出身于官僚世家。清咸丰九年(1859年)进士。同治十年(1871年,时年37岁)至光绪二年(1876年,时年42岁)任山东登莱青兵备道兼东海关监督。光绪二年(1876年)十月任职六年届满,请病假回福州,同年底,升任江苏按察使。四十几岁辞官还乡,过着饮酒赋诗的生活。

晚年的龚易图特别喜欢园林,在福州老家广筑园林,凿池垒石,植树栽花。在城中建有双骖园、武林园和芙蓉别岛以及清末以来福建最大的私家园林三山旧馆等。尤好藏书,建有藏书五万卷的“大通楼”。

盛钟岐(1837-?)

字康之,号省山,一号星杉。籍贯震泽,今属苏州市吴江区。光绪己卯科乡试举人。1891年任烟台广仁堂堂董,从1886年与盛宣怀到烟台至光绪二十一年(1895年)到天津广仁堂担任首董,在烟台大约待了九年。

刘怀奎(1835-1905)

字次垣,奇山所城人,清中书省中书。毓璜顶名称改换者、小蓬莱石坊背面“仙山缥缈”题写者,刘风镳的父亲。

刘风镳(1864-1925)

号权之,奇山所城人,刘怀奎之子。光绪十九年(1893年)举人。直隶延庆州知州,民国时任热河财政厅厅长,工书善画。(解焕新)

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号