一

1972年11月的一天上午,市城建局宣传组打电话给砖瓦厂,让我下周一到局里参加通讯员学习班。听到这消息,仿佛是拨开乌云见晴天,我的心情一下子变得阳光起来,看天天高,看海海阔。被飘飘扬扬的大雪覆盖的大街小巷,在我的眼中成了一个冰雕玉琢的童话世界。

我心花怒放。呵呵,年轻人呀,再也不要抱怨生活啦。种瓜得瓜,种豆得豆,生活对所有努力奋斗、勤劳勇敢的人提供的机会都是均等的。看看,你刚刚写了一篇远未达到发表水平的小说,党和人民就开始关心你、培养你了嘛。

隔日早晨,当我踩着厚厚的白雪,到城建局宣传组报到时,我第一次感到:冬天的太阳照耀到人的身上,居然也这么温暖!

我们这一期通讯员学习班开学时,城建局和基建局正忙着分家;几天之后,第一个帮我看小说的老杨同志就分到基建局去了。我们4名学员坐在办公室里,学习了一个星期的通讯报道材料,然后分头到城建系统的下属单位实习。局宣传组组长邱显琪老师亲自带我去三轮车社采访,要求我写一篇人物通讯。

三轮车社党支部向我们推荐了一位刚入党的老工人王义臣。我采访一个星期之后,又历时半个月,八易其稿,写了一篇3000余字的人物通讯。通过邱老师的“审查”之后,我才知道:文章不是写出来的,是改出来的。

通讯中写到王义臣做过这样一件事:一位农村老太太到烟台探亲,下了火车之后却忘记了详细地址,只记得她的亲戚住在“三什么街”。是三马路?是三道街?是三明巷?王义臣拉着老太太跑了好多路,最后终于帮老太太找到了亲人。

这篇通讯在烟台广播站的喇叭里广播了,王义臣的形象也自此进入了我心中的人物形象库。

二

进入腊月之后的一天早晨,局宣传组里忽然来了十几个英俊小伙儿和漂亮姑娘。办公室里变得拥挤、喧闹起来。原来,局党委指定由邱老师挂帅,成立局业余宣传队,排练节目,迎接一年一度的全市职工业余文艺汇演。来的这些年轻人,都是从各下属单位调上来的文艺骨干,有的会唱歌、跳舞,有的会演奏乐器。

局宣传队的任务是要在一个月的时间里排出2个小时的节目,春节时向全系统的4000名职工汇报演出。特别要求,一定要有自己创作的节目,以便春节以后参加全市的文艺汇演。

邱老师朝我说:“你会写小说,可以给宣传队写个节目嘛。”

会写小说?不敢当!但给宣传队写节目的机会不能错过。

“写个什么体裁呢?”我问。

来自三轮车社的美女李蓓说:“你写个山东琴书吧。”她简单地向我讲了一下山东琴书的演唱形式。

“好呀,我试试看!”我说。

体裁有了,写什么内容呢?已经搞了多日的通讯报道,我注意到,由于社会风气在一些方面出现滑坡,报纸上开始重提“学雷锋”。我想到了刚刚写过的三轮车工人王义臣。于是就以他为模特,展开想象的翅膀,写了这样一个故事:

6月的夜晚,电闪雷鸣、山雨欲来。三轮车工人王炳刚接完最后一班客轮之后,拖着疲惫的身子往家走时,却发现一位老大娘,领着一个叫小强的小男孩儿,在前面的十字路口彷徨。王炳刚上前一问,原来老大娘是领着外甥来闺女家。但她只记得闺女家住在“三什么巷”……

王炳刚把老大娘和小强扶上三轮车,冒着大雨,一条巷子一条巷子地寻找。傍亮天时,雨已经小了,王炳刚跳下车来,拖着三轮车吃力地爬一条大塂。一位妇女见此情景,就在后面帮着推车。三轮车上去大塂之后,王炳刚回头表示感谢,那位妇女却说:“你勤勤恳恳为人民服务,俺帮你推一把是应该的!”老大娘在车棚里听着声音耳熟,探出头来一看,原来帮着推车的竟然是自己的女儿李玉芳。

李玉芳在车站、码头遍寻自己的母亲、儿子不见,心里正没有着落呢,没想到母女、母子在这样一种情势下相会了。她热泪盈眶地叫道:“娘!”已在车里睡得迷迷糊糊的小强,这时也跳下来,哭着扑向李玉芳:“妈妈!”众人合道:“这都是毛主席领导得好,社会主义处处有亲人哪!”

有了一个完整的故事,琴书的名字也跃然纸上——《雨夜送亲人》。

三

我把山东琴书的稿子先递给李蓓,她看了笑了,笑得很灿烂,说:“行!”

稿子交给乐队的于宝华之后,他没提任何意见,很快就谱出了曲子。

有一天早晨上班之后,我隐隐听着局机关的小礼堂里传出了山东琴书悠扬的曲调;我走近一听,唱的可不就是我的《雨夜送亲人》:

说的是六月夜晚雷声响,

风吹雨打树摇晃……

我成功了!

宣传队的几个老演员,希望我能再接再厉,给他们写一个小吕剧。于是,在春节回老家探亲的日子里,我舍弃了与父母在一起拉呱的天伦之乐,又点灯熬油地创作了小吕剧《保麦田》。

遗憾的是,因时间紧,小吕剧《保麦田》最终没有排演。

小吕剧《保麦田》是根据我的另一篇通讯稿《逢事讲路线》创作的,发表在1973年11月13日的《烟台日报》上,约稿人及责任编辑为吴好之同志。我至今还珍藏着这篇通讯的剪报。

临近正月十五,市文艺汇演终于在市府礼堂拉开了帷幕。舞台上方挂着长长的横幅:烟台市1973年春节职工业余文艺汇演。

当时,每个系统要派出一个代表观看每天的汇报演出,参加每晚演出后的讨论会并发表意见,其作用相当于现在的“评委”。城建系统的代表是我。于是,我又当了一把市文艺汇演的“评委”。

山东琴书《雨夜送亲人》汇报演出时,我坐在池中的第二排。以坠琴为主旋律的音乐响起来了,4位漂亮的女演员手打竹板唱了起来:

祖国山河浴阳光,

城乡一片新气象。

雷锋精神处处现,

唱不尽的新风尚。

……

听着听着,我的身上唰地出汗了,是激动,是高兴!当演到李玉芳叫“娘”,小强叫“妈妈”的时候,观众还鼓起掌来。节目结束时,观众再次报以热烈的掌声。

当时我心里的那个高兴劲儿,是没法用文字来描绘的。

第二天看演出时,我的前面坐着市毛泽东思想宣传站的于惠舟老师,他的左边坐着港务局的代表。那时,于惠舟还不认识我,也不知道我是《雨夜送亲人》的作者。

那位港务局的代表热情地和于惠舟打招呼:“于老师,昨天的节目是不是不怎么样?”

于惠舟说:“那个山东琴书还不错!”

一听他这样评价琴书的演出,我的心里更高兴了。从小就听于惠舟说快板,在我的心目中,他是烟台文艺界的权威。

历时一个星期的春节文艺汇演结束了。作为优秀节目山东琴书《雨夜送亲人》的文字作者,我得到了一份奖品:一个红色塑料封面的笔记本。

四

1973年3月20日,烟台地区文化馆推出新一期的《演唱材料》,上面有山东琴书《雨夜送亲人》。那是我的作品第一次变成铅字。

1974年8月,上海戏剧学院来烟台招生,市文化局向他们推荐了我。在一个阳光灿烂的上午,我在市委招待所见到了上海戏剧学院戏文系的何纪华老师。何老师看上去40多岁的样子,戴一副黑边眼镜,脸色显得有些严肃。

何老师把我让进他的房间,和我交谈了2个多小时,很像今天的“面试”。

我注意到,何老师身边的茶几上,放着我的一小摞习作,有短篇小说《血染白杨》、小吕剧《保麦田》等。何老师的手中,则拿着从地区文化馆的《演唱材料》上剪下来的山东琴书《雨夜送亲人》。他就读书、看戏、创作等方面向我提出一个个问题,我对答如流,口若悬河。

何老师看一眼手中的山东琴书《雨夜送亲人》,话锋一转,问:“你是怎么想起写这样一个作品的?”我于是向何老师讲起采访三轮车工人王义臣的事情,并说有些人物和情节都是虚构的。在讲述从生活到艺术的过程时,我认为我应该让招生老师知道我还会“虚构”。何老师听到这里笑了,说:“噢,这些都是你虚构的?”

我也笑了!两年之前学习任文欣的文章:《文艺创作不要受真人真事的限制》,让我明白了真实是创作的大敌,创作要展开想象的翅膀。

谈话临结束时,何老师笑吟吟地说:“你给父母拍个电报吧,告诉他们:你要上大学了!”

啊,我通过面试了!

五

1973年9月,我乘上南下的列车,越过绵延起伏的高山、五彩斑斓的原野,跨过滚滚奔流的万里长江,于当月16日早晨到上海戏剧学院报到。12月,在学校的组织下,我们从上海步行70余公里,到金山县八二大队开门办学。没有雪,天干冷干冷的,流经村子的82条小河,吟唱的全是冬天的歌。

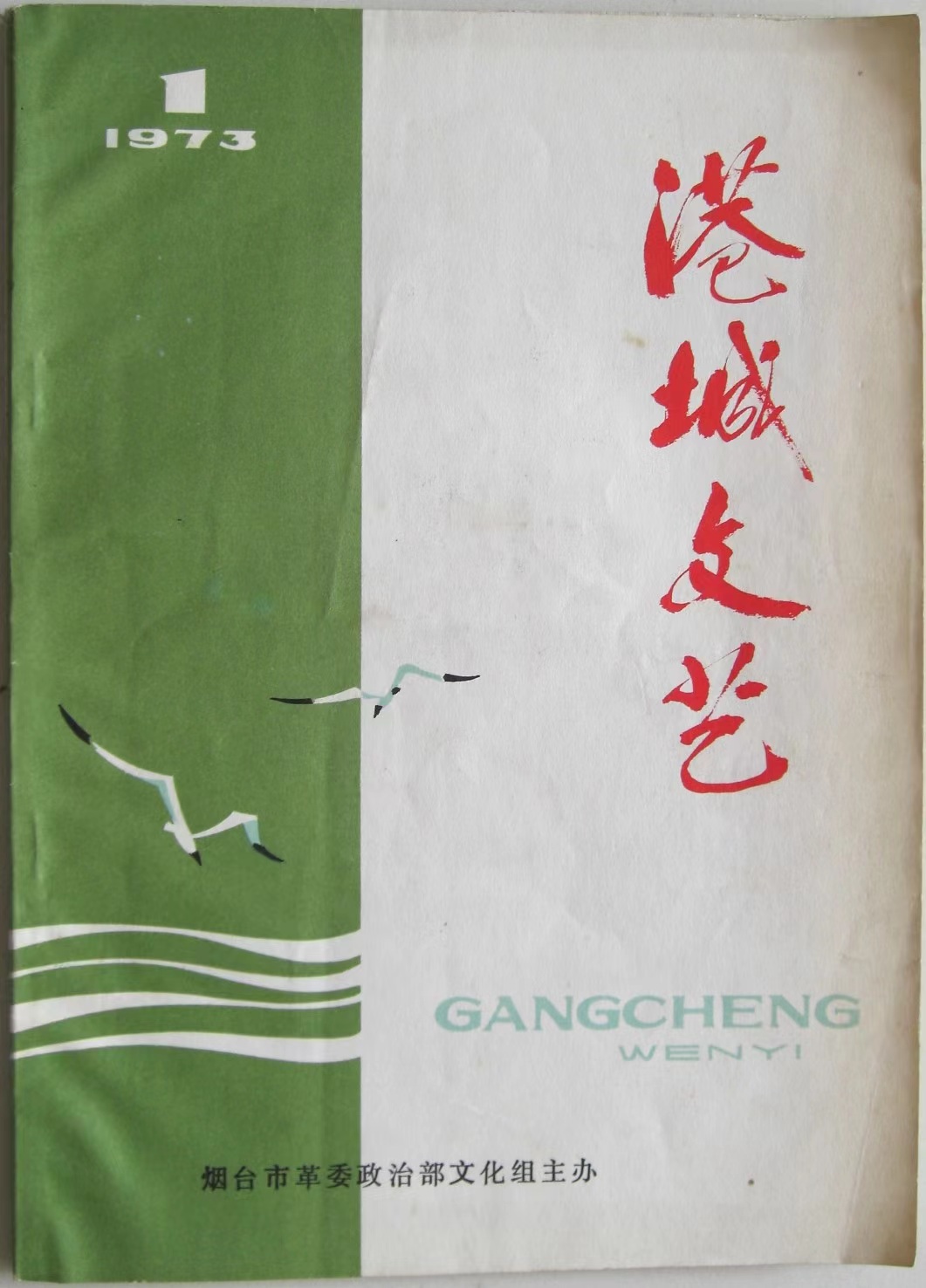

有一天早晨,我忽然收到了一本刚创刊的《港城文艺》,由“烟台市革委政治部文化组”主办,是主编郝鉴寄给我的。

打开目录一看,我的山东琴书《雨夜送亲人》也忝列其中。手捧着来自家乡的散发着油墨香味的《港城文艺》,我仿佛捧着一团燃烧的火。

哟嗬,一曲山东琴书,唱起来还没完了呢!

六

在写作本文期间,一个早晨,我起床后顾不得洗脸吃饭,趿拉着拖鞋就往阁楼上爬。

妻子纳闷:“大清早你跑到阁楼上找什么?”

这些年来,我在文学创作的道路上留下了一串稚嫩的、歪歪斜斜的脚印,山东琴书《雨夜送亲人》是其中较早的一个。它像一棵从石头缝里钻出来的小草,很柔弱,也很让人疼。

阁楼的角落里放着一只木箱,里面是我从上海带回来的一些笔记本和旧杂志。在一大摞《朝霞》杂志的下面,我找到了上世纪70年代的那本《演唱材料》和《港城文艺》,以及那个大红塑料封面的笔记本,仿佛见到了自己童年时的摇篮。我久久地抚摩着、端详着它们,我打开《港城文艺》的目录一看,居然有这么多熟悉的名字:张相林、鹿说之、高韦宾、于大卫、宋世民、哈本厚、张天民、尹其超、孙国林、郝鉴、陈锡源、朱积年、孙忠安……他们中有的人已经作古,有的至今笔耕不辍。也许,对文学的执着追求是一种与生俱来的原动力。

太阳出来了,我坐在沙发上,全身沐浴在明媚的阳光下,心里犹如“奔腾的黄浦江”,又恰似“大江东去浪千叠”。

我们曾经经历的那个时代,是一个“六亿神州尽舜尧”(引自1958年毛泽东《七律二首·送瘟神》)的时代,这正是:

琴书一曲唱新篇,

春风化雨润心田。

七亿神州学雷锋,

能不让人忆当年! (焦辰龙)

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号