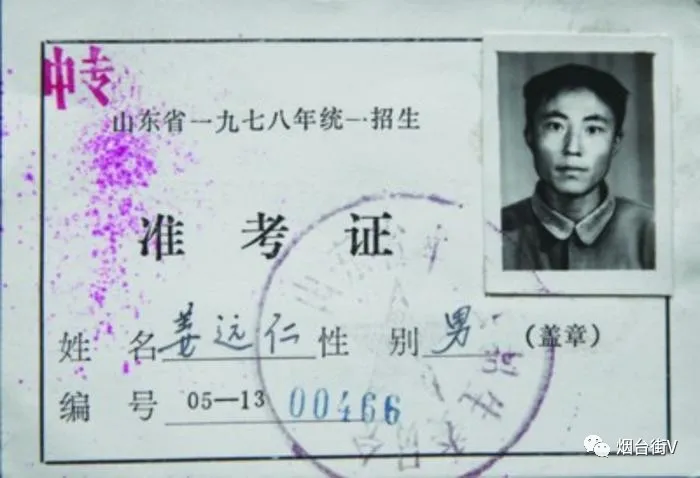

整理旧物时,翻出一张小卡片,仔细一看,原来是我参加中专考试的《准考证》。顿时,当年的情景又在脑海里翻腾起来。

压根儿不敢报考

1977年10月下旬,国家恢复高考的消息,通过大队的高音喇叭,传到正在参加“三秋”大会战的我的耳朵里。

作为一个高中毕业适龄青年,听到这一消息,本应心情激动并积极准备,“用好的成绩接受祖国的挑选”(当时的宣传语)。但事实上,我压根儿无动于衷。因为,我刚上小学三年级时,“文革”骤起,学校正常的教学秩序被冲击得七零八落,老师不敢教,学生不敢学,否则就被扣上“白专路线”、“智育第一”的大帽子,进行批斗。不久又缩短了学制,到1973年1月我高中毕业时,整个在校学习时间不足8年半。毕业后,马上下地劳动,至恢复高考时,将近5年时间里,除每年春节前给亲友写封拜年信外,平时连笔都不动,在学校里学的那点知识,除了还认识些汉字、会加减乘除四则运算外,其余的早就跑到爪哇国里去了。就这样的水平,我哪还敢有参加高考的想法?

那几天,跑盲流到东北去的二哥正好回家探亲,他也听到了恢复高考的消息,看我毫不动心的样子,忍不住问我。我说脑子里空空如也,他说那就赶快复习功课。可连课本都没有如何复习?二哥说:“我去给你借。”

当晚,从生产队放工回家,二哥就递来一本高中化学课本,翻开一看,半点都看不懂。把书一合,丢到桌子上,对二哥嘟囔了一句:“天书一本!”便像什么事也没发生似地,该干啥干啥去了。

二哥的探亲时间很快结束了,返程那天,他非常气愤地甩给我一句话:“你这样的,就在庄稼地里出一辈子大力吧!”

果然名落孙山

二哥的话深深地刺痛了我,经过反复思考,我决定复习,参加高考。

正好,大队的高音喇叭播报了公社的通知,说第二天上午在公社驻地的高中学校,进行高考数学辅导。我便去找生产队长请假。

当时正是“三秋”大忙季节,正是需要劳力的时候,队长心里一百个不乐意,但上级已有要求,对符合条件要参加高考的青年,应当给时间复习,队长只能同意。

第二天,我来到离别近5年的高中母校——牟平第十一中学,在学校西北角的大工棚里(我在校学习时,学校为了落实上面提出的“学工、学农、学军”的指示,自办了小水泥厂),挤满了来复习备考的社会青年,足足有四五百人。一位周姓老师给大家复习对数部分的内容,我在下面听得云山雾罩,整整一上午,只记住了一点——表示对数的外语读音“劳个”(log)。

这堂复习课不但没学到知识,反而像迎头泼了一盆冷水,把我心里刚刚升起的一点点希望之火彻底浇灭了。

就在犹豫不定时,又得到消息,像我这种情况,还可以考中专,考试内容是初中知识。希望之火重新在心中燃烧起来。

可真要开始复习时,既没有课本,也没有老师辅导,自己也不知道应该怎样复习,只能是今天听说张三在家复习,就跑到张三那里,看人家在复习什么; 明天听说李四也在家复习,又跑到李四那里了。

二十几天的时间在东奔西跑中很快过去了。正式考试的两天,我是稀里糊涂地进入考场,又稀里糊涂地出了考场,至于结果,用脚后跟都能想到,自然是名落孙山。

重燃希望之火

考试结束,回到生产队继续“修理地球”。

一天晚上到邻居家玩,意外发现了保存完好的“文革”前的初中《代数》和《几何》课本,我如获至宝,马上跟邻居借用。

此后,白天干活,晚上在家中自学,每晚都学3个小时以上(当时是冬季,昼短夜长,白天农活也不重)。

自学两个多月后,有一天,忘记从什么渠道,居然弄到一份1977年中考数学试卷,就进行了自我测试,结果所有的题目都能解答出来,顿觉信心倍增,学习的劲头更大了。

大概是1978年3月中旬,公社下发通知,要对想参加中考的社会青年组织一次考试,选拔成绩好的,成立一个中考复习班,脱产进行复习,考试科目为语文、数学。我报名参加了考试,且对自己的表现感到满意,特别是数学试卷,所有考题全部予以解答。

不知什么原因,结果迟迟没有公布,直到5月初,才盼来公社的通知。与上次通知有所不同,这次要求,选拔上的社会青年就近插入到本片联中毕业班进行复习。

离开学校5年多的我,重新坐到教室里,与那些小我六七岁的弟弟妹妹们成为同学,开始了初中数、理、化、语、政五科知识的学习。我非常珍惜这来之不易的学习机会,如饥似渴地学习,短短两个半月,突击学完了教学大纲要求需三年完成的初中上述五门主要课程。

高分考进师范

7月中旬,中专招生考试的时间到来,我满怀信心走进考场,尽展所学,每科试卷的解答基本能让自己感到满意。

经过20多天的等待,盼来了考试成绩的公布,我取得了政治60分、语文75分、数学99分、理化96分,合计总分330分的好成绩。

当年考试是5科4卷、每卷满分100分,我的成绩在烟台地区(含现在的威海市和青岛市所辖的即墨、莱西两市)所有考生中排第26名(350~359分数段1人、340~349分数段1人、330~339分数段24人)的好成绩,比分数线整整高出70分。在经过填报志愿、政审、体检等一系列程序后,我被山东省蓬莱师范学校录取。

说实话,师范学校并非我的最佳选择。当时“文革”刚结束,全国上下正在拨乱反正,尊重知识、重视教育的风气初步开始树立。但“文革”的流毒一时半会难以肃清,扣在知识分子头上的“臭老九”的帽子仍没摘掉,教师工资低、待遇差、工作时间长、不被社会重视的状况丝毫没有改善,但凡能够选择,没人愿选教师这一职业的。我是在第三志愿才报了个蓬莱师范学校,入学后发现,同学们的中考成绩都非常好。为什么培养不受大家待见的教师职业的师范学校,却招收到了成绩一流的考生呢?

后来听到的一个传闻解开了心中的疑团——时任地区教育局长为了加快烟台教育发展,对中专招生工作定了个大调子:报考前凡干过民办(代课)教师且中考成绩好的,不管报考志愿中有没有师范学校,也不管是否服从志愿调节,全部录取到师范学校;报考前没干过民办(代课)教师且中考成绩好的,不管第几志愿报的师范学校,或者虽然志愿中没报师范学校,但服从志愿调节,也全部录取到师范学校。

事实证明,这位领导是很具有战略眼光的,这一决定使大批优秀人才进入师范学校,毕业后走上教育岗位,大多数人几年后就成为教学骨干,不少人还走上领导岗位,为烟台教育发展走在全国前列奠定了坚实基础。

多少年来,每当遇到困难时,回想起当年考中专时迸发出的拼搏精神,就会激励我迎难而上,一路前行。

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号