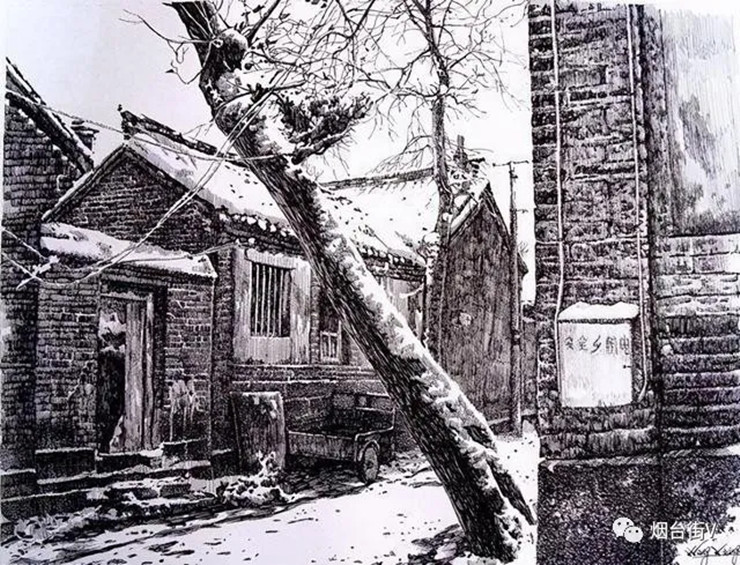

上世纪40年代,烟台市区迟家庄有一所独立庄园(位于现芝罘区仁里街安乐胡同以东、毓西路以西、亚细亚大酒店南侧),朱红大门高丈余,两侧各有一座嘴含石球的石狮子。对面有一垛福字大照壁。通过侧圆门进入大院,有四套坐北朝南的殿式大瓦房,并设有通道,三院相通,东西两侧有一排长约60米的群厢房。这所庞大的庭院属于迟姓人家的遗孀所有,后改称新仪胡同11号。

当年,先后有16户人家租住这里的群厢安家落户。他们大多是穷苦人家,有的做小买卖,有的打零工,还有理发的、修鞋的、赶车的等等。新中国成立后,烟台成立了机床附件厂和一批铁工厂,这些人加入其中,算是第一代产业工人。

这各行各业的人们聚居一处,谁家有困难或遇红白喜事,邻里间都能伸手帮一下,相处较融洽。但有一件事,大人们深感到头痛,那就是管教孩子。很多人家的孩子疏于教养,野性十足,家长们只会打骂,棍棒相加,却无济于事。

渐渐的,大家注意到街面上有一对小孩与众不同:这对小兄妹无论春夏秋冬总是穿得干干净净,虽是旧衣服,但鞋袜不脏不破;从未见他们与人吵嘴、打架,见人总是笑脸相迎,“大娘、大爷、叔叔、婶婶”地称呼。

因此,每次家里孩子犯错时,大人就会如此这般说一句:“看人家温家小兄妹,谁不夸奖?你要好好跟人家学!”

说起这温家的户主,就是现已故去的温良贵老先生。

温先生瘦高的个子,身板硬朗,言谈举止透着文雅之风,面容和蔼可亲。他早年上过私塾,年轻时由昌邑市龙池镇白塔村来烟台谋生。壮年不幸妻子病逝,为照顾两个年幼的孩子,他无法去正式上班,单靠给人打零工、摆个时鲜小摊度日。孩子懂事后,看到父亲太辛苦,主动提出要找个后妈,此前也曾有多人向他提媒。温先生没有多说什么,而是给他们讲了二十四孝的一个故事,即闵志谦劝父的典故。温先生借这个故事表明心迹,为了孩子们不受委屈,他今生无再娶之意。

温老先生不但对自己的孩子教导有方,邻居家有什么事,也都爱找他拿个主意。

他租住的是一处耳房,不足20平方米,守在大门口,全年不见阳光。家中除了几件生活必需品外,没有橱柜之类的家具,有的只是隔板上一摞摞的书籍。

他家全年不断客,特别是三伏天夜晚、三九天寒夜,大人们领着孩子听他讲三字经、讲忠孝礼仪、讲古往今来诸多人物的兴衰成败、讲乐善好施的典故、讲做人处事的道理……

温先生的谆谆教化,深深影响了这条街上的青少年,成为他们人生伊始的指路明灯。有的孩子从此变了个人儿一样,开始约束自己的不良行为,一步步走向正道。

温先生的一儿一女亦出类拔萃,后来在各自的工作岗位上都有建树。(赵世文)

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号