亦歌亦舞,唱词传神

一起走近

非遗舞台上的民间艺术

芝罘咯鞭的时代传承与创新之路

↓↓↓

一更古立天,三国占中原,孟德领兵要去征南,领着兵和将,八十单三万,孙权心胆寒,坐卧不安然,忙将文武选上金銮殿,文官心要投降,武将要征战。

二更古立速,孔明到东吴,舌战群儒,文降武不服,见了那周郎先念铜雀服,周瑜心恼恨,怒气冲肺腑,骂声曹贼也太欺负吴,点动了兵和将,要把曹兵阻。

三更古立开,蒋干过江来,周瑜妙计早日反安排,一封书斩了那魏国二将才,唉声老黄盖,年老英雄在,苦肉之计愿把打来挨,青牙旗计,安排火药在。

这是“芝罘咯(ka)鞭”的代表性作品《三国五更》中的唱词选段,以《三国演义》中的历史人物为主线,寥寥300余字,赤壁之战的图景跃然眼前,大军压境的浩荡之势,联军抗曹的决心智勇,熊熊烈火照应天际......每一个凝练的词汇中都蕴含着深厚的历史情感与磅礴的史诗力量,堪称文学与戏曲艺术结合的典范之作。

穿越时空:

镌刻在时光里的民间舞蹈史记

芝罘咯鞭是不可多得的民间舞蹈遗产,采用了中国传统民间舞蹈常见的“地名+形式”的命名方式,咯是烟台方言,击打的意思,鞭是舞蹈道具,又称霸王鞭、花鞭、金钱棍等。关于它的来历,外来的观点得到了学界的一致认同,究竟是从哪个地区传入,有北京、福建、东北等多种说法,其中以北京说在当地最为常见。

相传清乾隆年间,有一位京城艺人路过此地,没了盘缠,便与当地“耍会”会首协商,以传艺的方式换取回京盘缠,于是当地便留下了盛行于民间及宫廷的民间艺术表演“走会”中的“霸王鞭”、“四大景”等。而“霸王鞭”在历史的演变中植根本土,逐渐形成了具有烟台地域表演风格的“芝罘咯鞭”。芝罘咯鞭原有《三国五更》和《列国五更》两首唱词,《列国五更》早已失传,《三国五更》流传至今。

早年间,咯鞭的表演者均为15岁男童,脚穿黑色软底靴,腰束黑色腰箍,武生扮相,右手拿鞭。表演形式亦歌亦舞,舞鞭时,柔中带刚,威武灵巧;击鞭时,铿锵有力,矫健潇洒;节奏起伏,强弱顿挫,队形变化错落有致,动作表演整齐划一。再配以吹鼓乐伴奏和唱词,场面好不热闹。

咯鞭传入后,巧妙地融合了齐鲁文化的精髓以及胶东海岛文化元素,既保留了原汁原味的表演形态,又兼容并蓄地融汇了传统戏曲表演的规范性与程式美。这一珍贵的民间舞蹈遗产,为我国文化艺术的多元发展和民族文化的传承贡献了不可替代的力量。

舞台新篇:

民间舞蹈的创新演绎与传承实践

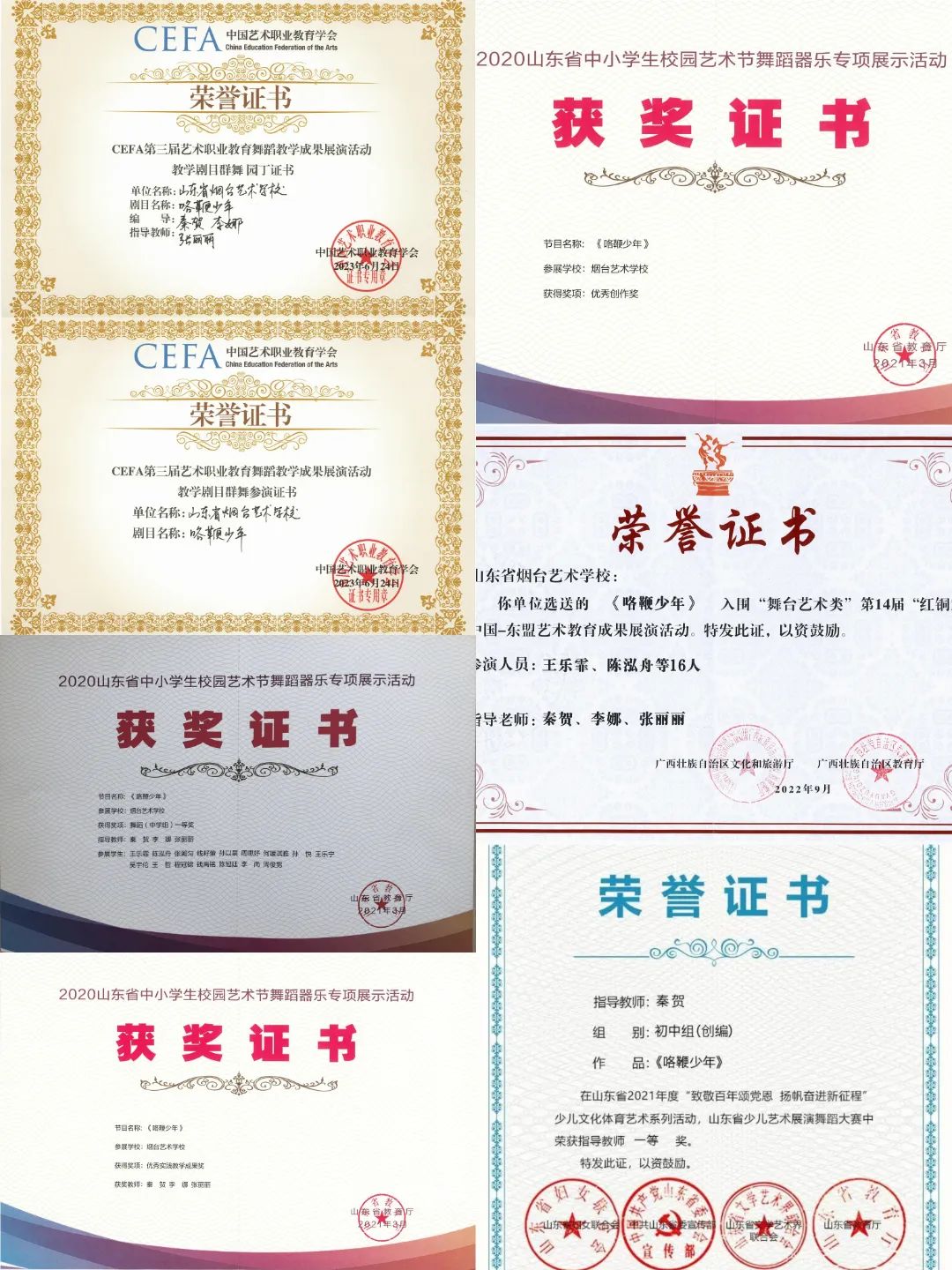

△烟台艺术学校《咯鞭少年》

时代变迁,随着生产方式、思想观念的改变,老一辈没有精力和体力从事表演,年青一代没有意愿和时间传承艺术,新兴文化和外来文化不断涌现,与大多数舞蹈类非物质文化遗产相似,芝罘咯鞭也面临传承挑战,逐渐走向衰弱。

“我们每年都会去全国各地采风来汲取创作灵感,沈阳的二人转,重庆的秀山花灯,还有蒙古舞、藏族舞、新疆舞,都带有非常浓郁的民间地域特色。正是基于对这些民间舞的感悟,我更加渴望能够深入挖掘烟台本土的民间舞蹈资源,赋予它们新的生命和活力,而非坐视其消失在时代长河中。”秦贺说道。作为烟台艺术学校民族民间舞专业的老师,秦贺一直致力于走在传统民间舞蹈挖掘、整理、创新的前沿,从海阳秧歌到八卦舞,从芝罘咯鞭到穿花舞,为了把烟台地区的非遗舞蹈种类发扬光大,秦贺遍访非遗舞蹈传承人,通过口述历史、亲身示范,以及身体力行研究实践,力图让烟台本土特色的民间舞蹈在新时代背景下焕发勃勃生机,重现璀璨。

在一次偶然查阅资料时,秦贺无意中看到了“芝罘咯鞭”这种舞蹈形式,顺势来了灵感,决心将这种民间乡野艺术搬到舞台聚光灯下。他利用寒假时间,多次前往区文化馆、档案馆查阅资料,深入舞蹈发源地芝罘岛大疃村实地调研,还拜访了区历史文化研究学会的诸多老师,依靠寥寥的文字描述和图片记录,悉心揣摩每一个舞步细节,将原有的几个标志性动作真实再现并巧妙优化。新学期开始后,秦贺和同事们满怀热情地将构思出的舞蹈雏形带入课堂教学,通过严谨的教学实践和反复锤炼,紧密结合学生的特性及现代舞台艺术的展现需求,历时半年有余,从服装造型设计、音乐编排等方面全方位打造,最终完成了舞蹈作品《咯鞭少年》。

作品以芝罘咯鞭传承为背景,舞蹈演员的年龄皆在15岁左右,采用8男8女的组合形式,在少年男女嬉戏中,呈现一个俏皮灵动、轻松欢快的情境,勾勒一幅生机焕发、和谐悠哉的画面,表达一种乐观惬意、蓬勃向上的精神。这部饱含心血的作品甫一亮相,就在业界引起了良好的反响,当年即荣获“山东省中小学生校园艺术节”舞蹈中学组一等奖,展现出极高的艺术水准与创新价值。自此以后,又接连不断在全省各级各类文艺赛事中屡获殊荣,赢得广大观众和评委的高度赞誉,有力地证实了秦贺及其团队在传统与现代交融的艺术探索道路上取得了丰硕成果。

“在舞蹈创作期间,我专程去往芝罘岛大疃村,与孙业樑老师进行了面对面的交流,在孙老师那里,我获取了很多当年咯鞭表演场景的珍贵老照片,这给予了我很大的创作灵感。”秦贺提及的孙业樑老人是芝罘咯鞭的第四代传承人,如今已是耄耋高龄,在咯鞭表演与创作方面具有相当的权威性。“《咯鞭少年》完成后,我们邀请孙业樑老师观看,他对此提出了赞誉,表示这是一部改编较为成功的非遗舞蹈作品。”秦贺坦言,对于烟台民间舞蹈的保护与传承,烟台艺术学校有着天然的优势,也深感责任重大。未来,将组织非遗传承人、文艺协会、文化企业、高等院校等组成烟台民间舞蹈传承创新命运共同体,最大限度形成合力,推动烟台民间舞蹈实现高质量传承。

传统新生:

重燃非遗民间舞蹈的烟火气

依山傍海的地理环境赋予了烟台人民独特的生存方式和生活节奏,也孕育出了丰富多彩的烟台民间舞蹈文化。时代洪流涤荡,诸多本帮传统的艺术形式正逐渐走向式微,但它们并未被彻底遗忘,总有一群执著的人们站在守护与传承的前线,其中既包括秦贺这样的校园守望者,也不乏相关部门的积极努力,共同致力于弘扬和保护这些珍贵的文化遗产,为传统艺术的薪火相传贡献着不可或缺的力量。

近年来,芝罘区文化馆投入大量精力,对芝罘咯鞭进行了深度发掘和系统梳理,在保留其原生艺术精髓的同时,对表演形式进行了一定程度的创新和简化,形成了舞蹈作品《芝罘咯鞭》。传统咯鞭表演形式复杂且体力消耗大,对表演者的身体素质有一定的要求,此番创作在保持原生艺术的基础上,变得简洁易学,适合各年龄段的人群参与,更成为一项既能锻炼身体,又能培养审美情趣、陶冶情操的群众性文体活动,这无疑为烟台民间舞蹈文化的传承与发展开辟了新的路径。

2016年,《芝罘咯鞭》舞蹈凭借其鲜明的地方特色和高水平的艺术表现力,从众多队伍中脱颖而出,成为烟台市唯一代表队伍参与了由山东省文化厅举办的“魅力齐鲁·舞比幸福”全省百姓广场舞大赛,并在全省18支参赛队伍中荣膺“优秀展演奖”。2019年,《芝罘咯鞭》再度登上舞台,代表芝罘区参加了非物质文化遗产大型展演展示庆典活动展演活动,以其深厚的历史积淀和与时俱进的时代风貌,生动诠释了芝罘丰富且悠久的文化底蕴,有力彰显了芝罘区在非物质文化遗产传承保护方面的不懈努力和突出成就。

百年岁月的洗礼,百年情感的积淀,百年智慧的凝聚。芝罘咯鞭作为烟台民间舞蹈一张靓丽名片,于2016年列入烟台市首批市级非物质文化遗产名录。“非遗”二字,看似阳春白雪、高雅深奥,实则与日常生活紧密相连,承载着丰富的历史文化情感与记忆。各民族、各地域丰富多彩的非物质文化遗产共同构建了一个独特且引人入胜的文化宇宙,在此,人们超越物质生活的满足,实现精神世界的丰盈与升华,这不仅是对个体生命意义的拓展,也是对人类文明多样性和共享性的一种有力诠释。

编审:纪春艳

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号