在东陞街小学读书的那五年,是我人生最美好的一段时光。

身为50后,在最该念书的年纪遇上了“文革”,在东陞街小学念完五年级,我就无学可上了,在家待学近三年。1969年3月复课,东陞街小学三届学生同时进了坤山路上的东方红中学,到1970年年底,我们这一届就“高中毕业”了,走向了社会。

16岁的我就业了,名义上是高中毕业,但实际上,我真正只念了五年书,东陞街小学就是我全部的受教育履历。

1961年秋,家住双龙胡同的我,与市府街、太平街、解放路、二马路和海岸路街道辖区的孩子们就近入学,进入当时烟台最好的小学——东陞街小学就读。这是一所六年制的小学,鼎盛时,在校师生达2000人。

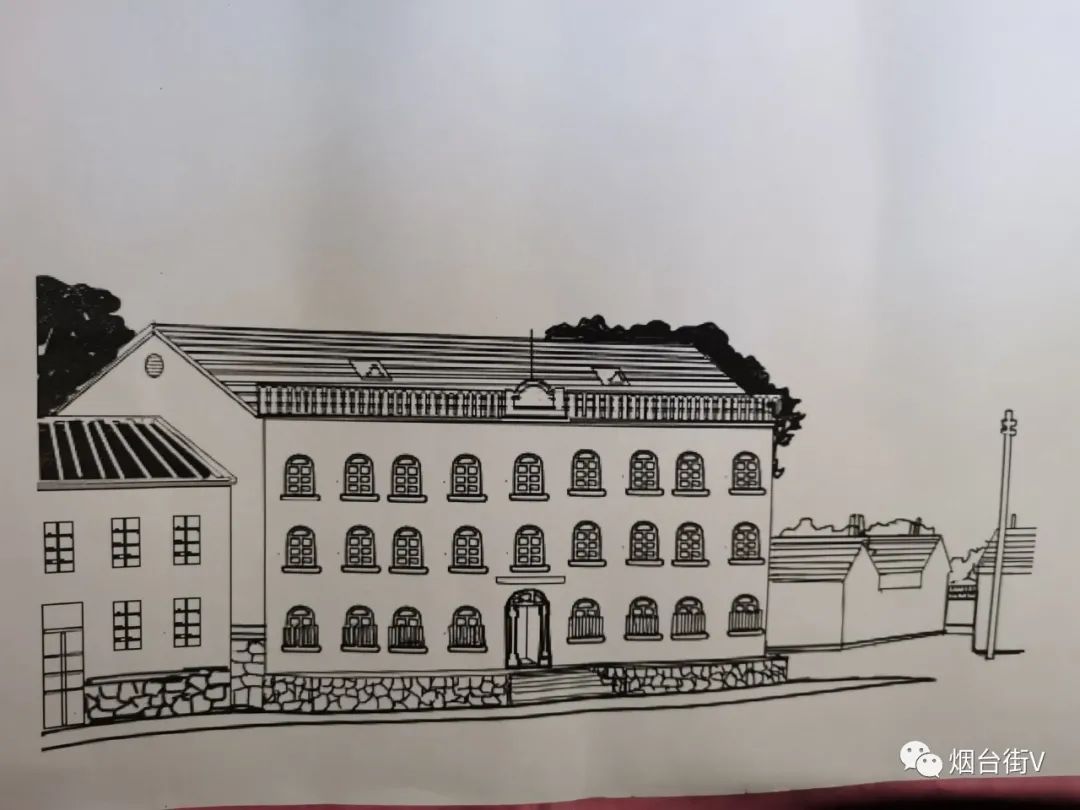

东陞街小学的前身为崇正小学,最早是法国天主教会于1914年,在烟台爱德街天主教印书房后院创办的崇正国民义务学校,1917年迁到了东陞街28号。

校园内有一座三层欧式教学楼、两座二层木质结构办公楼,占地面积6660平方米。1931年,因大马路东端建烟台崇正中学,遂改为烟台崇正中学附小。

抗战胜利后,烟台市人民政府于1946年接收该校,更名为东陞街小学。1947年国民党侵占烟台,复名烟台崇正小学。烟台二次解放后,1949年12月,烟台市人民政府将这所学校重新恢复东陞街小学的名字。

学校新增一座四层教学楼和两个操场,校园延伸至与烟台山医院连接,位于现张裕博物馆西,恒丰银行和儿童影剧院及芝罘区教委的位置。教学楼坐北朝南,每层四间教室,宽敞向阳,木制走廊,临街大玻璃窗配紫色木制雨搭子,庄重大方。操场上有两棵高大的榕树。这是老校区。

从四层教学楼的一层通道往北连烟台山医院,教学楼以西连小太平街居民区,是两个新操场。西操场有篮球架、乒乓球台、沙坑和练铁饼、标枪的地方,北操场是足球场。这里曾是洋人的墓地,学生们义务劳动,挖出了骨骸,平整成了场地。

东陞街小学旧貌 解乐达 绘

东陞街小学开设数学、语文、音乐、美术、体育、政治、常识、珠算等课程,师资力量雄厚,不少老师出身名校。

放学后的校园,呈现出另一种热闹,各种文体活动登场了:篮球、足球、乒乓球、田径、武术、体操、击剑,舞蹈、朗诵、合唱,同学们自愿报名,老师们各展其能,指导训练与排练。对成绩突出的,学校推荐到业余体校和少年宫培训。学校还定期办夏令营,老师带孩子到大海里学游泳。

所有这一切,都是免费的。

在东陞街小学念的这五年书,影响了我一生。

一年级班主任萧玉慧老师是带我入门的老师。我受益最大的是写字。萧老师说,“字是脸面,写好了就是给脸擦粉”。她的规矩是,写字时腰不能弯,头不能歪,胸不能贴课桌,要离桌一拳头,嘴巴子离桌一尺,握笔的手指离笔尖一寸;字要横平竖直,满格写但不准出格,也不准写蚂蚁小字。她要求学生少用橡皮,养成写字一次成型、算数一次准确的习惯。

我是一个很听话的学生,照着规矩来,一笔一划写大字,打下了童子功。

我从小身体很差,动不动就晕倒,休学也是常事儿。萧老师就在我家安排了一个学习小组,让同学们上小组时给我补课。

升入二年级,班主任张淑卿、教导主任王作荣、体育老师季秀华都很关心我的身体,几位老师决定让我参加体育锻炼,改善体质。王主任、季老师找我谈话,张老师专门去我家家访。征得同意后,考虑我的身体比较柔韧,老师安排我参加武术队,天天早起练功。

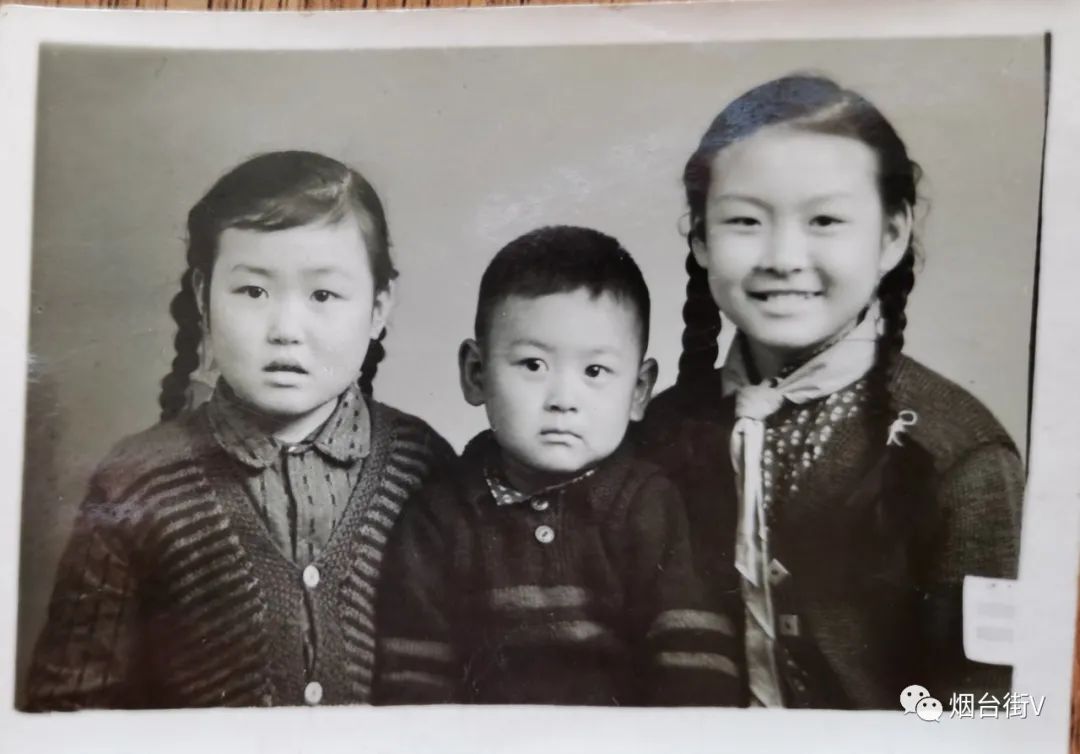

三年级那年“六一”,我在烟台山“八一礼堂”参加演讲,结果晕倒在台上。大队干部周小存同学把我背到了烟台山医院。出院后,季老师又安排我进篮球队,我嫌自己个子小,季老师说:“打篮球能长个儿!回去照张相留个纪念,我把小辫给你剪了,就像运动员了。”为这事,季老师还专门到我家来家访。

几天后,季老师真把我的小辫子剪掉了,留了个和她一样的女篮五号头,拽着我的胳膊就去了篮球队。队长栾开珍让我先跟着跑步,我跟不上趟儿,落得老远,队长又让我练运球,练了半天,根本运不起来。

不到一学期,季老师就不让我去篮球队了,说“你还是多练练武术基本功吧”。但季老师仍然给我剪短发,她说这样“人精神”。我从此喜欢上了短发,一辈子留短发。

和弟弟妹妹拍完这张合影,季老师就给我(右)剪掉了小辫。

不去篮球队了,爸爸就教我骑自行车,夏天带我去大海游泳。渐渐的,我的体质好起来,人有了自信,性格也开朗了。体育锻炼也成为我终生保持的习惯。

提到家访,要多说几句。那时的老师们,课后都会安排家访,也因此和家长成了好朋友。如今,我的班主任崇秀春老师都85岁了,还经常与我的老妈通电话呢。

上三年级,语文老师刘玉毕业于北师大,是从北京调到东陞街小学的,那一口正宗的普通话,让我非常羡慕。

第一堂课,刘老师进教室,全体学生起立:“老斯(烟台方言)好!”“不是老斯,是老师,要注意卷舌。”刘老师马上纠正,要我们连说三遍。

她要求我们不论在学校还是在家,都说普通话。不能说“哈水”,要说“喝水”;不说“歹饭”,要说“吃饭”。

有一次周末,刘老师去与我家同院的她婆婆家,无意中听见我喊“婆婆”(称呼奶奶的烟台方言,发轻声),待我说明婆婆即是奶奶时,她立马纠正我:那以后就叫奶奶,不要叫婆婆!

每节语文课,刘老师都要求学生朗读课文,练普通话。写作文是我学以致用的起点。我入门很快,不久,父亲就把给亲戚写信的任务交给我了。

我有个当教书匠的姑夫,每次回信,他都把我的信批改后一并寄回。他知道三年级开始描红,就建议我用小楷毛笔写信。我写的每封信,从内容和字体,他都认真圈点,发给我照着练。天长日久,我受益良多。

我从三年级开始,跟着刘老师学语文和朗诵(她同时兼任少年宫的朗诵教师)。汉语拼音学得牢,让我终生受用,远的不说,就说进入信息时代,我学起打字来便得心应手,毫无障碍。

四年级那年,举国兴起“学雷锋”。班主任冯国华老师那时还没结婚,他带领我们办黑板报、墙报;课余,手拿喇叭上街宣传。我们唱着《学习雷锋好榜样》,找各种机会做好事:到车站、码头帮旅客搬东西;到街道扫马路,帮烈军属挑水、买煤、擦玻璃;到郊区帮生产队拾麦穗;帮五保户清扫鸡粪,打扫庭院,疏通下水道……

投身这些活动,我们好像有使不完的精力和热情,也因此拥有了一段宝贵的人生经历,收获了丰厚的精神财富,雷锋精神深深地烙印在我们这代人的脑海中。

1970年,东陞街小学改为烟台八中,1982年建儿童影剧院时,拆除了所有建筑,东陞街小学彻底消失。

我感恩东陞街小学,感恩诸位师长,感恩那段快乐成长的岁月。(高守莲)

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号