我的故乡招远辛庄镇高家庄子村,西汉末年建村,历史悠久,至今已有近两千年历史。

清同治年间至民国时期,我村几大家族在北京、济南、青岛等地经商,财源滚滚,回乡按照京式四合院标准,结合胶东建筑风俗,广建京式四合院,至今保存完好的有186套,故被当地誉为“招远小北京”。

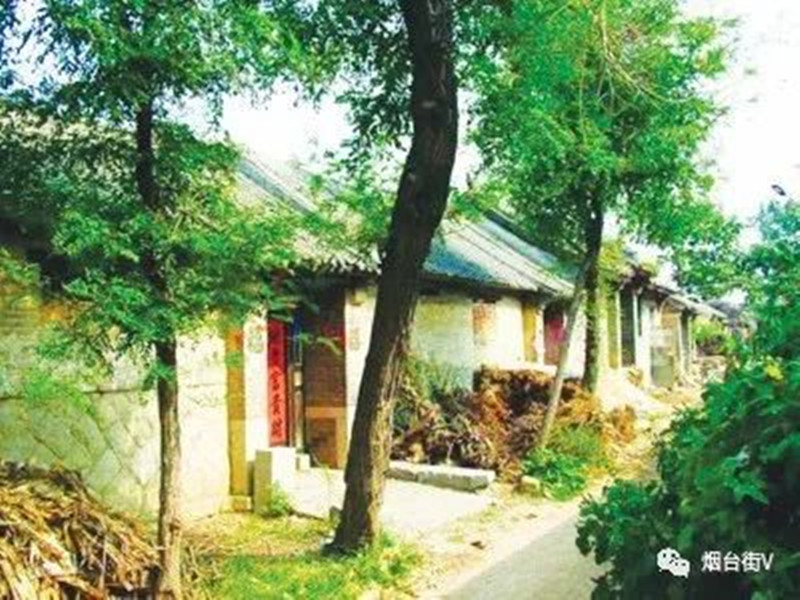

高家庄子村是远近闻名的“招远小北京”

这里不讲别的,单单就讲一下我村的古围墙。一个200多户的村庄,在清朝光绪年间,单靠本村财力建成保护家园的防御围墙,闻所未闻。但在我的故乡却真实发生过。

为防兵火,村民共议修筑围墙

咸丰末年,捻军起义,波及胶东。捻军所到之处,各地村民四处逃命。此波捻军刚走,其他的捻军又来。徐氏各族东躲西藏,捻军走后回家一看,牲畜衣物均被抢掠一空,只好含泪重整家业。

无奈全村共议,环村修筑土圩子,用泥土垒墙,时在同治元年(1862)春。高家庄子村大家小户随意乐助,当年秋后竣工。

同治六年春(1867),捻军又来,邻村数万人藏匿在我村的土圩子中,众志成城,保卫土圩子。

用土修围墙,屡修屡塌,终非久远之计,直到光绪十五年(1889),村民又共议修筑三合土围墙,此时,在外经商、做官的多家大户已颇有积蓄,更怕遭到兵火洗劫,所以更积极主动出资,保护家业。

全村推举本族徐潜修(其家族在北京经营三义广绸缎庄,家大业大)为首,择吉日兴工,昼夜不懈,三年告竣。

建好后,每夜安排更夫执勤,交更锁门,夜不闭户,平安无事。

光绪二十一年(1895)冬,日、英、俄等国作乱(甲午战争时期),洋船已开到威海刘公岛,民间惊恐不安。光绪二十二年(1896)正月初又到蓬莱放炮轰炸,周边村民怕洋兵沿陆地进攻北京,纷纷躲避进高家庄子村围墙内,我村村民,加周边村庄村民有几万人,正逢天气寒冷,逃难者冻死数百人。多亏洋人未登岸,但从战场上撤退下来的朝廷逃兵,以抢掠为生,骚扰百姓。我村严加防守,避免了兵灾抢掠之难。

据清代招远县志记载:招远西北乡高家庄子村围墙建于光绪十五年,墙高6米,厚2米,环村总长2100米,银数万两,村民自负,大家小户随意乐助。资金主要由在外经商大户承担。

古围墙现为招远市级文物保护单位 徐言起 摄

当时主持设计施工的是我村王学先(字诚一)瓦匠,王学先耳聋,不光说话他听不见,连打雷都听不清,但瓦工活技术高超,人们都称他为“聋瓦匠”。我村许多建筑都经他主持兴建。

王学先的瓦工技术闻名乡里,一生带了两徒弟,大徒弟“冒张飞”干活快,质量好,后去东北发展。二徒弟徐炳芳(我的曾祖父)干活认真细致,求质不求速,90岁时还能上房修瓦。

围墙设计主要参考黄县(今龙口市)城图样,共设五座壮观大方的铁门。围墙建筑材料主要是三合土,由石灰、黏土和细砂所组成,其中熟石灰含量不能少于30%。黏土我村周边就有,细砂因我村靠海取之不竭,只是石灰需到黄县采购运回。三合土搅拌均匀后,需层层夯打,直到达到设计所需的高度。在没有水泥的年代,三合土是建筑围墙最佳的经济实惠建筑材料。

我村去黄县拉石灰的大车70多辆,每辆套三匹一色的大骡子,非常气派。

门额选用汉百玉材质石匾,匾上刻字,东门题“山屏”,西门题“环溪”、南门题“同义寨”,北门题“海濠”、西便门题“静坊”,东门汉百玉匾尚存在家庙内。

五座高大城门,每个门上三垛两空,放着两杆“子母土炮”共十杆。土炮长5尺,重量200斤,用成型的砂子,内装上火药,射程达5华里。还有抬杆炮40多支,其体积小,使用方便,架于城墙四周垛口上。还有自制的“炸子”,由墙上往下扔,爆炸杀伤力也非常强。

另外村民轮流巡逻,共拥有土枪40多支,遇到特殊情况,立即报警,梆声不绝,刀光剑影,全力以赴保卫村民和财产的安全。

围子墙在当时的乱世之中起到了保卫家园不受侵犯的巨大作用。邻村来避难者达数十万人次,避免了多次兵荒马乱的灾难。

寓意深厚,五座城门各有其名

古围墙五座城门,各有名字,由谁所起已无从考究。但结合我村地势、河流、方位、生活圈等因素考虑,所起的名字,斟酌妥贴、寓意深厚。

我村地势东南高西北低,从村南到村西北,一条九曲小河绕村蜿蜒地流向渤海。如果建围墙,防守的重点应放在东门上,东门是我村正门,地势又较高,理应高大宏伟壮观,故起名“山屏”,像山一样的坚固屏障。

西门是我村最洼处,小河在此积水成塘,是一处天然的护城河,是最易守难攻的地方,故起名“环溪”。

北门面朝渤海,城墙下挖有近10米深壕沟,下雨天村里排水大多排在此壕沟内,壕沟又与西面河流相通,沟里经年积水,故称“海濠”。

南面城墙,有一半为河流环绕,之所以起名“同义寨”,跟我村生活圈有关,南门里面住的大多是村里贫穷户,但空地较大,成了村里闲杂人员聚集的好地方。有说书的,有摆摊算卦的,有卖花生、老黄酒、芝麻糖的小摊,还有耍牌九赌钱的、开大烟馆的等等。

讲故事、说鼓书的最是精彩,有从北京居住过回乡的,讲北京的风俗人情,年轻时闯过关东的,讲黑河海参崴淘金的过程,讲在东北深山老林挖人参的遭遇等。晚上有来此说书的,说《大八义》、《金鞭记》、《水浒》等。有时村民上地干活,外出办事,路过此处,听故事入了迷,经常把要干的事忘了,回家只有挨批的份了。

每年春节村里都要在南门里空地上扎戏台子唱戏,一唱就是一正月。

南门里成了村里各色人物登场的大舞台,各路人马汇集的好地方,故取名“同义寨”,像占山为王的豪强,“义”字当头。

除东西南北四个门外,为了方便村民下地干活、外出办事,又在围墙西南角开了一个西便门“静坊”,为何称为“静坊”,原因有两点:一是此处较偏僻,较宁静。二是西便门旁建有一座“关帝庙”,香火不断,为了表示对神灵尊敬,凡人到此,不得喧哗。

关帝庙

画地为记,族长徐潜修修墙三年

当时会首(族长)徐潜修,为修三合土围墙,昼夜不倦三载告竣,历年之中须发皆白,心血劳尽染疾而终,终年仅61岁。

徐潜修是北京“三义广绸缎庄”第三代“修”字辈中之翘楚,家资丰厚,秉性耿直,经营在行,管理有度,睦乡里,息争讼,威望极高,一乡之所依。

小时候听我祖母讲,当时为建三合土围墙,需要占地施工,但村子周围都是村民各家土地,特别是菜园子较多,也有耕地、晒粮的场院和坟茔地等,都是各家的宝贝地,动谁家多了都不乐意,一时间意见纷纷争议不断。潜修祖力排众议,靠自己威望压住大家,提出自己主意:按设计图纸大体方位,由潜修祖手拖一个木棍,围村转一圈,木棍地下留的痕迹就是围墙所建之处,所占土地多少,任凭天命,不得纷争。大家都同意了潜修祖的意见。

于是,潜修祖手拖一个木棍,前面走,后面跟着几个小伙子,顺着木棍拖的痕迹撒上石灰,以明确施工位置。所以所建的土围墙,有的地方弯弯曲曲。

我小时候经常爬到围墙上去玩耍,那时上面已长满篙草、山枣树,经常去摘山枣吃。有时也顺着围墙转一圈,本人心细,发现围墙有的地方弯弯曲曲,回家忍不住问我祖母,祖母就给我讲了这个故事。

潜修祖生有六子,个个知书达礼,各有所长,家业在六子齐心协力努力下更加辉煌兴盛。可谓“善有善报”。

当时,莱州府衙门闻知潜修祖功业,隆重赠送门匾“清霜瘦竹”,镶嵌在其家大门上,以示表彰。

三合土围墙建好以后,在各地经商为官的大户们更加放心大胆的回村搞建设,建房置地,相互攀比显阔。村内五条笔直的街道,两侧几乎全是各式各样高台阶大门楼的住宅。

我记事时,已是上世纪70年代。环村的围墙大部尚存,基本轮廓仍清晰可见,但在和平的岁月里,围墙已失去其功能,加之人们缺乏文物保护意识,围墙成了可有可无之物。断断续续有的人家就废物利用,整块整块地刨下三合土围墙,建起了自家的院墙;有的因盖新房,嫌围墙妨碍就地推倒;有的为平整洼地,就推倒围墙,三合土成了填充之物。

现今仅存几处完整的残段,已被围栏围起,钉上了铜牌,成了文物。存在了120多年的老围墙,昔日的辉煌已成了历史云烟。(徐言起)

本文插图除署名外均由解焕新摄影

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号