1947年,一个白皮肤、金头发的外国人毅然从纸醉金迷的国统区大上海奔向烟台解放区参加革命工作。

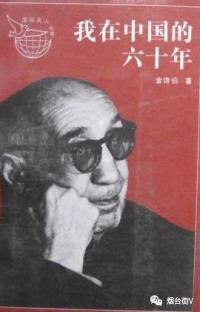

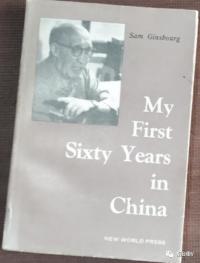

烟台这座城市,留给他太多美好的回忆。几十年后,他曾在《在华三十年》、《我在中国的六十年》等书中深情回忆烟台往事。他,就是后来加入中国籍、加入中国共产党的山东大学教授金诗伯。

留在中国,到烟台解放区参加革命

金诗伯,原名索·尤·金斯伯格,也写作萨姆·金斯伯格(S.Ginsbourg),俄籍犹太人,从小跟随父亲在上海生活。在上海上高中、大学时,金斯伯格结识了中共上海地下党组织的同志,受到进步影响。

1947年初,在中国生活了二十多年的他,面临着人生的一大抉择。那就是,是听从父母的建议移居美国,还是继续留在战火纷飞的中国。在中国,他目睹了美国所扮演的不光彩角色,切身体会了国民党的反动腐败。同时,他从朋友那里了解到许多有关解放区的情况。

经过十几天的深思熟虑,金斯伯格做出了一个惊人的决定,那就是留在中国,前往烟台解放区参加革命!

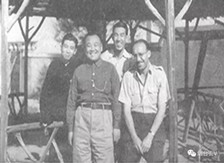

金诗伯(右一)与友人在烟台

一个外国知识分子,受的是英国教育,成年后也多是为外国人做事,事业上也算顺利,这样一个人,为什么在中国革命的紧要关头,跑到解放区去参加革命?金斯伯格的决定,的确让亲朋们莫名其妙。

3月14日,金斯伯格在上海共产党办事处的帮助下,乘上了一艘名为“自由号”的联合国救济总署的小船,离开国民党统治下的上海,驶往共产党领导下的烟台解放区。

这艘船船身矮小,破旧不堪。当时正赶上西北大风,“(船)四下乱晃,简直像一匹受惊的野马”。在大多乘客认为此行必将葬身鱼腹而唉声叹气时,金斯伯格满心想的却是即将开始的新生活,“一路上我精神充沛,感觉良好”。

就这样,在西北风一路狂吹下,金诗伯等人在17日到达烟台港。

当时,烟台港上空突然出现了一架国民党侦察机。飞机在低空盘旋,飞过轮船上空嘶鸣,金斯伯格清楚地看到了驾驶员满脸杀气。因为这船是联合国善后救济总署的船只,国民党飞行员不敢造次,只得悻悻飞去。

奔赴中国烟台解放区的决定,成为金斯伯格人生最大的事件。1947年3月14日,成为了他一生中最值得纪念的光辉日子。每回想到这一天,金斯伯格总是思绪万千,“因为这一天是我新生活的开端,是我怀着对未来的憧憬、向我向往的新生活迈进的第一步”。

“意志坚定的年长诗人”,老金有了汉名

下船后,金斯伯格住在紧靠海边的国际俱乐部。当时国际友人对烟台人来说还挺稀罕,所以人们络绎不绝地前来拜访金斯伯格。烟台人的亲切友好、言谈得体,给金斯伯格留下了深刻的印象。原本在上海喜欢幽居独处的他,渐渐喜欢烟台人的来访了。

当然,烟台人过度的热情,也一度让金斯伯格有点吃不消,那就是没完没了的宴会。这些宴会,大多是市长招待前来参观访问的外国人,特别是招待善后救济总署的官员的。每次宴会,金斯伯格都获邀参加,为此常常喝醉,后来他就不大喜欢这种宴会了。

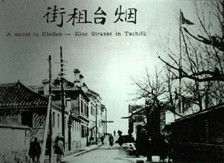

闲暇之余,金斯伯格逛遍了烟台城,参观了烟台的张裕酒窖等游览胜地,还去听了烟台人一向喜欢的京剧,观看了讽刺1946年底蒋介石举行的伪“国民大会代表”选举的滑稽剧。

5月,一心想为中国的革命事业干点实事的金斯伯格,按捺不住焦急的心情,写信给领导同志,表达了自己参加革命队伍的愿望。很快领导就同意了他的要求。

从此以后,金斯伯格穿上蓝粗布制服,和其他同志同桌共餐,虽说只是粗茶淡饭,没有了国际友人的特殊待遇,但金斯伯格却异常高兴。因为从这一刻开始,这意味着在其生命的第三十三个年头,崭新的生活开始了。他在《我在中国的六十年》一书中曾深情地感慨:“我不再属于自己,我的一切都属于党,属于革命事业。”

金斯伯格应邀参加到胶东行署外事特派员办公厅主办的外宣英文报纸《芝罘新闻》的编辑工作中。

闲暇之余,金斯伯格帮助同志们学外文,跟中国同事学习中文,和其他同志合作搞汉英翻译,还经常在烟台的报纸上发些稿子。他还参加了烟台人民欢庆孟良崮大捷大会,旁听了杨禄奎事件审讯大会等。

有一天,他跟同事陆凡提出希望给他起一个中国名字。经过一天的思考,陆凡把他俄语姓氏的发音翻译为“金诗伯”。其中,“金”是金属之冠,表示意志坚定;“诗”是诗歌,寓意文采飞扬;“伯”是对年长人的称呼。“金诗伯”三个字,表示“意志坚定的年长诗人”。

金斯伯格十分高兴,不断地练习说、练习写“金诗伯”这三个字。从此,金斯伯格正式有了中国名字,而中国同事都因此叫他“老金”了。

撤退途中,小茅屋里,难忘的生日宴会

1947年9月中旬,顾祝同指挥国民党部队逼近烟台。金诗伯等原本打算撤退到大连,但时间紧急,没来得及辙出烟台。

9月20日晚,在烟台一间没有灯光的屋子里,举行了一次会议,会上,烟台市市长向金诗伯颁发了三枚三级勋章,“一枚表彰对前线的捐款,一枚因为工作出色,一枚鼓励勤俭节约”。然后,烟台市长宣布国民党军队已经逼近,上级决定第二天拂晓撤离烟台。

第二天早上四点半左右,满天星斗,两辆大卡车载着金诗伯等人离开了烟台。这一刻,金诗伯坐在卡车上,望着东方泛白的天空,回想着在烟台的六个月零三天的生活,望着渐行渐远的赋予自己新生命的烟台,感慨万千。

傍晚,车在牟平县郊外的一个小村庄里停下。大家在铺着褥子的炕上休息,这场景是金诗伯平生第一回遇到,很是新鲜。正好这天是金诗伯的生日,因为金诗伯是国际友人,又是客人,因此中国同事们决定为他祝寿。

金诗伯在《我在中国的六十年》中曾回忆说,“这里说‘盛大’并非夸张,大盘小碟,盛满美食佳肴,还有各种汤菜、十几瓶酒以及水果等等,把一张铺着桌布的饭桌摆得满满的”。看着丰盛的生日宴,金诗伯感动地流了眼泪。要知道,平时他们连玉米饼子都吃不到的,今天同志们变戏法一样变出这些美食,更何况是在紧急撤离的情况下呢。

三十年后,金诗伯回忆起这次生日,感慨地说:“我喜欢生日的宴会、可口的饭菜、冒着气泡的美酒;我喜欢生日的祝酒词,略带夸张,幽默诙谐;我喜欢一张张友好的面孔,一件件精巧的礼物,这些礼物虽说常常是实用价值不大,却叫人从心眼里高兴。今天的宴会上,这一切应有尽有。除此之外,还有真诚的温暖,真诚的欢乐,真诚的同志情谊。”

每年9月21日,每当金诗伯过生日的时候,他都会回忆起在烟台这难忘的一天,“我都禁不住回想起1947年的这一天,在追忆之中重返那间灯光暗淡的小茅屋,享受在那里经历的每一丝快乐,每一分幸福”。

“农民积起来的这些肥是很宝贵的,一点也不能浪费”

为了避开国民党的军队,金诗伯等长期在烟台的农村辗转行军。尽管农村条件艰苦,但金诗伯丝毫没有国际友人的架子,他积极参加劳动,推磨时从不在中间休息,挑水时总要拣大桶,抬土时老是把筐子向自己那一边拉。就这样,金诗伯很快与村民打成一片,大家都亲切地称他“金诗伯同志”。

有一次,正赶上春耕大忙季节,金诗伯等在一个很大的村子驻扎下来。村民正忙于把猪粪、牛羊粪肥用独轮车从牲口圈运到地里。金诗伯观察了一会儿,觉得自己人高马大的,干这活儿没问题。这种山东农村常见的独轮车,金诗伯以前从没用过。在试验了几次后,金诗伯觉得自己能够很好地掌握平衡了。于是就推着他的第一车粪肥沿着狭窄的田埂前进。

推了一会儿,车子稳稳的,金诗伯信心大增,不料,刚刚有些得意时,车子转弯,他一时大意,忘了紧紧捏住车把,车子立即失去平衡,翻倒在地。

翻车之后,金诗伯的第一反应令人惊讶,只见他二话不说,立即俯下身来,用双手把撒在地上的粪肥一捧一捧地往车筐子里装。金诗伯的这一举动被乡亲们看在了眼里,很快也就传遍了村里。

回村后,有人问金诗伯:“你就不嫌脏?”金诗伯诚恳地回答道:“我并不觉得脏。在那紧张的时刻,我根本都没有想这个问题。我所想到的,只是农民积起来的这些肥是很宝贵的,我一点也不能浪费。”(刘树伟 谭晓君)

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号