《中国诗词大会》上,来自烟台的剪纸手艺人朱曼华指尖轻捻红纸,银剪游走如笔。锋刃转折处,“月上柳梢头”的婉约与“醉卧沙场君莫笑”的苍凉在方寸红纸上同时绽放。

观众席上欣赏着剪纸之美的目光,因选手们接连迸发的诗句而愈发深邃,柳丝缠绕成诗句的平仄,铁甲凝作墨韵的顿挫,仿佛这些诗词本就该以这样的形态存在。剪刀唤醒的,不仅是红纸上的春秋,还有千年文脉在当代的怦然心跳。

这心跳,自古可闻。从《史记》中承载社稷的“剪桐封弟”,到《木兰辞》里少女额间的“对镜花黄”,剪纸始终铭刻着中国人的情感密码;缠绕的回纹诉说着福泽绵长,绽放的团花期盼着阖家团圆,今天的我们依然能透过那些以简驭繁的线条,读懂千年前的祈愿。

这心跳,在黄海之滨,找到了最富灵性的土壤。朱曼华痴迷六十载,十万幅作品凝练为传递东方情致的“国礼”;许文华以刀代笔,历时三载令“水浒一百单八将”在方寸间迸发出磅礴的生命力;栾淑娟无需底稿,信手拈来,一厘米内雕琢三十余根细毛,将剪纸技艺推向纤毫之间......一位位剪纸大师从山海簇拥的烟台走出来,将悠悠时光与万千故事,悉数裁入一方红纸。

日用即道

是创新亦是回归

大师的剪刀,剪出了一张文化名片。而“烟台剪纸”这张名片的生命力,正源于它在传承中不断被赋予的新意,那抹穿越千年的红色,正悄然融入现代生活的肌理,从凝固的窗花,化为流动的、可触碰的当代情感。

周末,烟台所城里的剪纸馆内,又充满了孩子们的欢声笑语。在这里,孩子们不仅是学习者,更是创作者,他们自由设计着喜欢的图案,小狗、花朵、月亮、葫芦娃......在老师的指导下,小心翼翼地运剪,当天马行空的想象首次以剪纸形式跃然眼前,一个个笑得咧开了嘴。离开前,又将作品封装成徽章“小吧唧”,让这份创造的喜悦能被随身携带。

“孩子们亲手拿起剪刀,他们才会发现这门手艺不是博物馆里冰冷的展品,而是可以触碰、可以创造的游戏。孩子们的想象力是无限的,常常会剪出一些‘不合规矩’的作品,反而能给我们创作者带来灵感。”梁巧艳说,“非遗的传承,不能只靠几个手艺人闭门苦修,更需要回到生活里,在下一代的心中扎下根、发出芽。”

80后、国家级非遗传承人、“剪纸女神”……标签之下,梁巧艳更愿成为那个“用剪刀连接过去与现在”的摆渡人。

“艺术一定是服务于生活的,这样生命力才能够长久。最好的保护,不是把它供起来,而是让它被需要。”这是梁巧艳所有创作的出发点。于是,在她的手里,剪纸书签让阅读间隙有了诗意停留,剪纸抱枕把吉祥图案揉进了日常陪伴,剪纸冰箱贴为小家的角落缀满非遗的温度,剪纸盖章让游客用打卡的方式收藏一座城......

传统不是静止的过去,而是面向未来的资源。它吸引年轻人因“酷”而靠近,却让他们最终被内在的美与智慧征服。在这个过程中,传统技艺不再是小心翼翼被呵护,而是蜕变为一个能自我造血、充满魅力的文化生命体。

纹样密码

是美学更是心声

形式的创新为剪纸注入了时代活力,但剪纸的生命力远不止于此。古老的技艺能延续至今,其背后是怎样一套强大的文化基因与美学逻辑作为支撑?致力于剪纸理论研究的学者李强,为我们提供了答案。

烟台山上,百年冬青长廊掩映着英国领事馆旧址,烟台剪纸博物馆设立于此。彩绘玻璃滤下维多利亚时代的斑斓,与回廊间垂挂的缕缕中国红相映成趣,东西方的美学在此相遇。作为烟台剪纸博物馆负责人,李强三十余年来深耕于剪纸世界,系统梳理了胶东剪纸的纹样谱系,从祭祀用品的庄严规制到生活器具的吉祥寓意,逐一考证复原。他走遍半岛渔村,采集不同县域的剪纸方言,建立起一套完整的理论框架与实践体系。

中国的民间剪纸,自它诞生以来,可以用“波澜不惊”四个字来形容。不事张扬,不求闻达,静静地伴随着寻常人家的岁时节令,在屋舍的窗棂间、在女子的针线筐里,一代代地延续着古老的纹样。“很多人一提起剪纸,只想到了一个红窗花。可是在老一辈不只是小点缀小装饰这么简单,它是生活里的规矩,是各行各业工艺的母本,贯穿着衣食住行、婚丧嫁娶。”李强说。

剪纸似暗流,渗透在传统社会的厅堂与角落——用于雕花和拉花的底板打样,被木匠加工成门窗家具上的灵秀纹饰;用于抹样与压样的砖雕工艺,被瓦匠砌入院落照壁的庄严图景;喧闹的戏台上,化身盔头匠指尖的龙凤冠冕;质朴的皮具上,成为皮匠錾刻的雅致纹章;在染匠手中变成蓝印花布的镂空模板,素布上多了一份白底蓝花的清雅;融入扎彩匠的巧思,在顶棚冥器间,构筑起连接此生与彼岸的情感寄托......剪纸早已超越一方窗花的玲珑,它是一门贯通百业的工艺语言,在木石金银、丝革彩墨之间,塑造了中国传统生活美学的集体记忆。

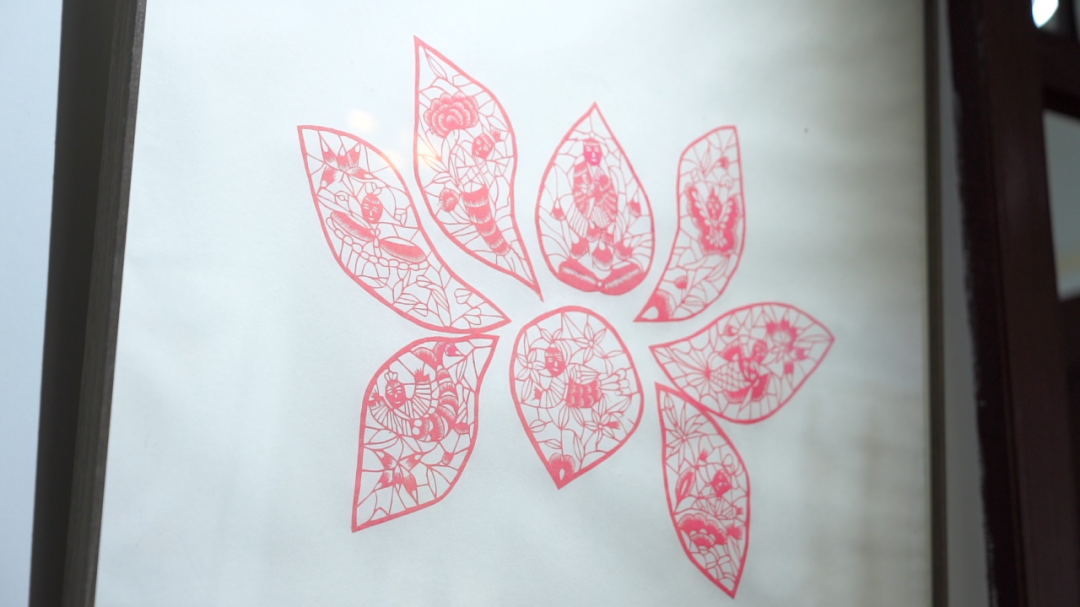

展厅尽头是一幅牡丹花造型的剪纸作品,细看之下,成群结伴的喜鹊,隔河相望的恋人,所有情节都被收纳于这朵国色天香的轮廓之中,为观者讲述《天河配》的故事。“这类作品,多是旧时未出阁的姑娘所剪,题材无非《白蛇传》《天河配》《西厢记》等爱情故事。在那个父母之命、媒妁之言的年月,或许只有在剪纸的时候,她们才能尽情勾勒心目中理想爱情的模样。”李强说。

杜甫的《彭衙行》被认为是中国诗歌史上首次明确记载“剪纸”这一工艺的文本。安史之乱中,面对颠沛流离的杜甫一家,友人孙宰点燃灯火,大开城门。“暖汤濯我足,翦纸招我魂”,温热的洗脚水是雪中送炭的物质关怀,剪纸招魂是直抵人心的精神抚慰,小小的剪纸成为了在乱世黑暗中稳定心神、驱散恐惧的一束温暖烛光。

深闺里为少女造梦,乱世中为友人招魂,借剪纸安放的期盼,关乎风月,更关乎生存。剪纸之于民间,从来不止于装饰,是对幸福的无声憧憬,是对平安的虔诚祈愿,是在面对生活的不确定时,那份始终不变的、对美好的向往,对身心安顿的渴望。

所城里,梁巧艳鼓励孩子们剪出“不合规矩”的作品,从心所欲,守护着剪纸最原始的生命力;剪纸博物馆,李强梳理出剪纸精神谱系中的“规矩”,恪守文脉,为创作提供深广的文化河床。一端汲取厚重的传统能量,一端开创出未来的崭新可能,它连接的是古今贯通与雅俗共赏,更是“我们何以至此”的文化基因,与“我们将去往何方”的无限想象。

一把剪刀裁过千年月光,如今正将烟火寻常,裁成我们期盼的模样。

编审:李蕾

法律支持单位:山东助商律师事务所

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号