10月29日,“核创未来 绿能同行——2025烟台清洁能源产业媒体采风活动”媒体团一行走进海阳,实地探访山东核电有限公司海阳核电站、山东核电设备制造有限公司、国家电投山东公司海上风电公司,近距离感受“大国重器”背后蕴含的科技力量与工匠精神。

记者们走进海阳核电站,这里不仅是点亮齐鲁大地的“超级电源”,更化身为温暖烟威地区的“巨型暖炉”,以其创新实践,重塑着人们对核能的认知,勾勒出清洁能源未来的迷人图景。

海阳核电自诞生之初便承载着不平凡的使命。项目规划建设6台百万千瓦级核电机组,并预留2台扩建空间。一期1、2号机组是我国三代核电自主化依托项目,采用先进的三代非能动核电技术,于2019年1月全面投入商运。目前2个机组已安全稳定发电超过1383亿度,是世界首个发电超千亿的三代核电项目。

核电作为零碳能源,更重要的意义在于改善能源结构和区域生态环境。8台机组全部投产后,每年可节约原煤3420万吨,减排二氧化碳6400万吨、二氧化硫20.8万吨、氮氧化物18万吨,相当于种植阔叶林约17.6万公顷,约等于36.7个烟台昆嵛山国家森林公园。

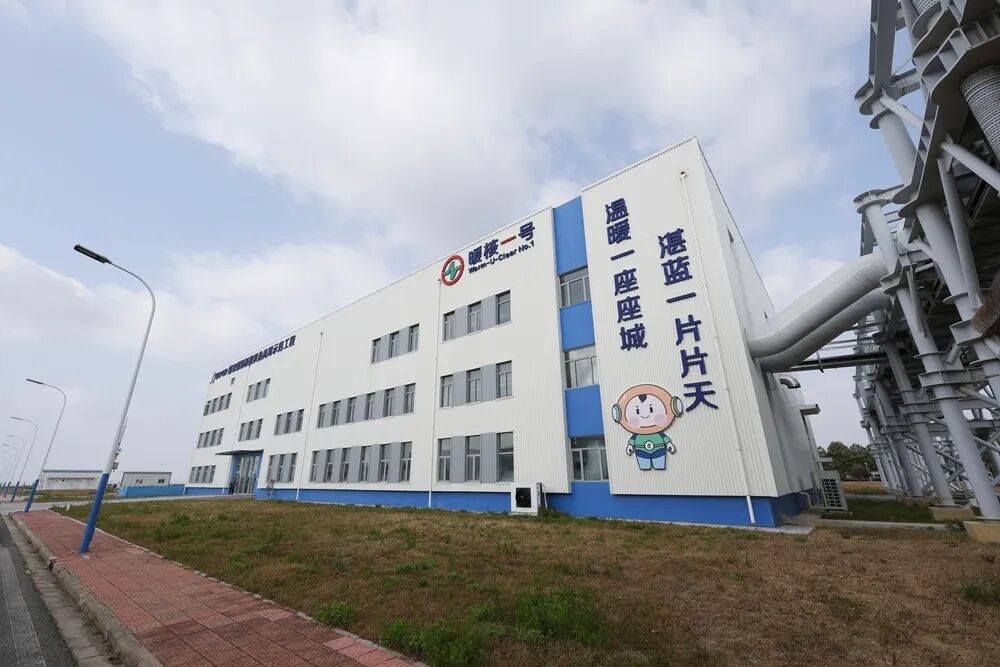

国内首个核能商用供热示范工程——“暖核一号”接连实现从园区级到县域级再到跨地级市的持续突破,为海阳、乳山40万居民1300万平方米提供冬季零碳供暖,成为烟威地区重要清洁热源,已安全稳定运行六个供暖季,开创了“核电厂+政府+管网+供热公司”多方共赢的商业新模式。

在温暖一方百姓的同时,它又将目光投向了水资源这一生命线。世界首个“水热同传”示范工程,以及后续的“水热同产同传”试验工程将在这里诞生。

此外,海阳核电项目每年创造就业岗位约5000个,高峰期可达2万个,极大地拉动了地方就业与相关服务业发展,实现了经济效益、社会效益与环境效益的共赢。

走进国家电投集团旗下的山东核电设备制造有限公司(以下简称“国核设备”),媒体团探访核电产业链上的这颗明珠,如何成为全国核电版图上的“硬核支柱”。

面对新一轮科技革命,国核设备率先开启了数字化转型之路。企业聚焦“设计制造一体化、生产执行数字化、经营管理智能化、分析决策智慧化”核心数智化建设方向,开展核电制造领域数智化新平台、新技术及新装备的研发与应用。

在国核设备的数字化车间里,传统制造模式正被颠覆。创新智造的“破冰”,正助力企业“四横、两纵”数字化体系的构建,助力“数字化车间、智能化工厂”建设目标的分阶段实现,为中国核电装备制造探索未来方向。

国核设备作为烟台清洁能源产业链上装备制造的关键一环,还通过“技术协同、项目共建、市场共享”与产业链上下游企业协同发展:与上海核工院北方分院开展“协同办公”合作研发新产品,与鞍钢、太钢等上游企业合作开展关键材料国产化研究,与海阳装备制造联盟企业、周边加工制造企业、劳务服务商开展生产合作,共同为烟台市域内外的核电项目提供高质量的产品和服务。2024年企业营收同比增长11.63%,为烟台经济发展带来了持续的经济增量、税收和就业。

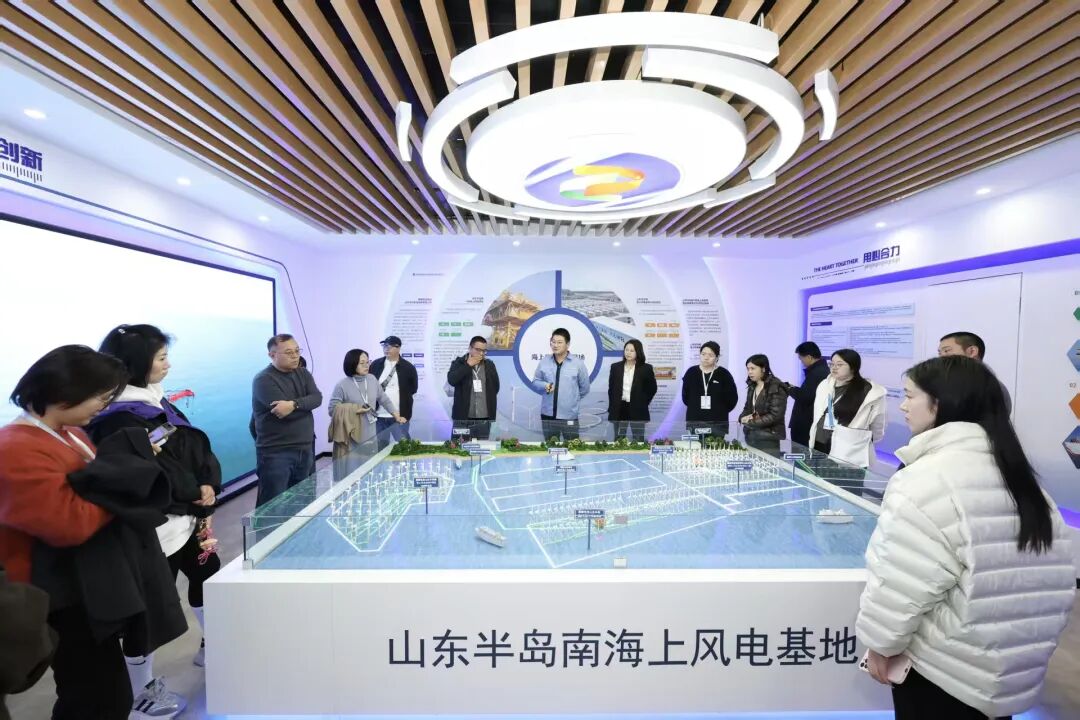

在碧波翻涌的黄海,一片“海上风光”正在悄然改变山东的能源版图。成立仅五年的国家电投山东公司海上风电公司,以170万千瓦装机容量占据山东海风资源的半壁江山,累计发电超80亿度,为338万户家庭送去源源不断的绿电。

公司2020年5月在海阳成立,建有4个海上风电项目,1个储能电站项目。首个山东半岛南3号300兆瓦海上风电项目于2021年12月建成投运,实现山东海上风电“零的突破”。58台机组年发电量约8亿千瓦时,替代标准煤24.1万吨,减排二氧化碳50万吨。

它不仅自己在“追风”,更带动了整个产业链在烟台集聚发展。“我们吸引了中国中车、远景能源等一大批上下游企业来山东半岛建厂投产,带动投资69亿元,引入外资2.48亿美元。”公司副总经理程伟表示,公司已形成超200亿元产业规模,充分发挥了区域强链补链作用。

更值得一提的是,企业连续四年开展增殖放流,累计投放7.41亿单位水产苗种,带动当地渔业收入1.2亿元,实现了“绿水青山”与“金山银山”的双赢。

面对未来,企业目标明确,继续保持山东区域海上风电“领头羊”地位,努力打造世界一流海上风电公司。“我们持续保持海上风电的领先地位,预计2027年达到450万千瓦,2030年达到700万千瓦。”程伟道出企业未来的发展目标。

编审:王巧

法律支持单位:山东助商律师事务所

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号