随着社会老龄化进程的加速,养老问题日益成为社会关注的焦点。

数据统计,截至2024年底,烟台黄渤海新区45.92万常住人口中,60周岁以上老人占比达22%,65周岁以上老人占比达16%。面对这份“银发考卷”,新区秉持“人民至上”理念,正积极构建覆盖全域的养老服务网络,致力让老年人在“家门口”就能享受到便捷、优质的养老服务。

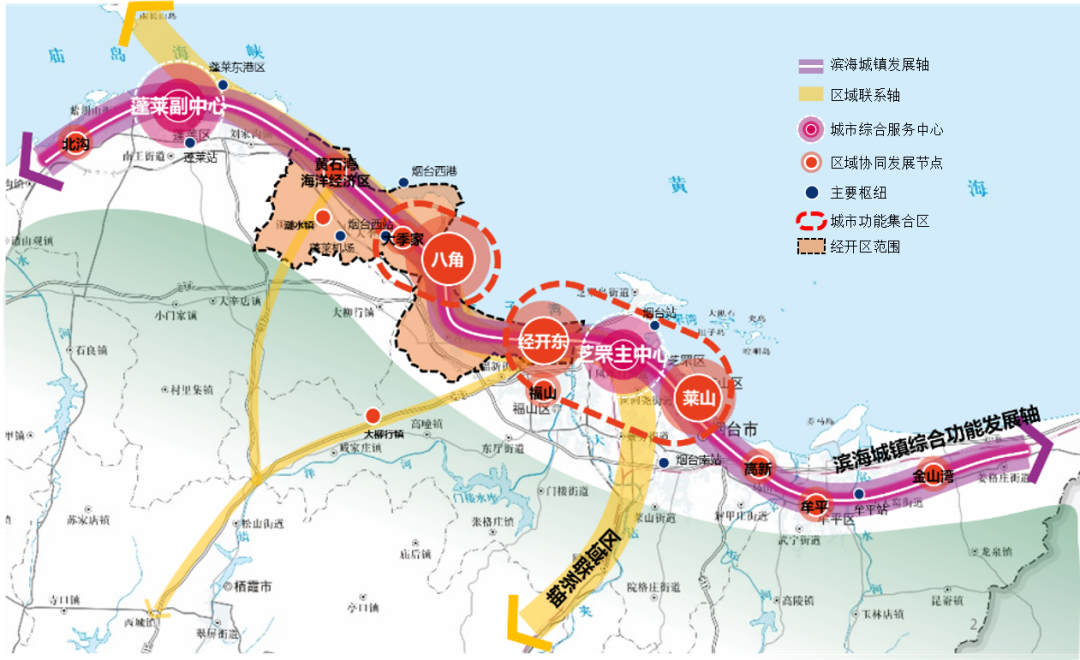

养老服务需全域统筹,而非零散布局。为此,黄渤海新区委托第三方专业机构,通过科学预测人口老龄化发展趋势、结构分布及需求类型,精准计算出未来十年养老床位和服务设施的需求总量与空间分布,为养老服务设施的建设提供了翔实的数据支持和规划依据。在专项规划的指引下,全区逐个镇街、社区(村)开展实地调研,明确了每处养老服务设施的具体位置和建筑面积,并将规划纳入全区国土空间规划“一张图”,确保养老服务设施“有名分、有位置、有保障”。这一系统性、标准化的规划方式,为养老服务网络的建设奠定了坚实基础。

为推动规划从“纸上蓝图”变为现实空间,黄渤海新区着力构建“区—街道—社区”三级养老服务网络。区级机构作为“主干”,提供综合性机构照护服务;街道中心作为“支点”,筑牢中坚服务力量;社区站点作为“终端”,密布家门口的日间照料服务。这样的布局确保了老年人无论身处何地,都能“抬脚可达”各类养老服务。

对此,家住佰和悦府小区的李阿姨深有体会:“新建的社区日间照料中心就在楼下,平时买菜、遛弯时顺道就能量血压、做理疗,极大地方便了日常生活!”这种贴近民生的服务模式,正是三级养老服务网络落地见效的生动写照。

在资源保障方面,黄渤海新区社会事业发展局联合有关部门严格落实新建小区社区养老服务设施“四同步”机制,即同步规划、同步建设、同步验收、同步移交,确保每处设施按标准配建、高质量建设、按要求移交。同时,采取“公建民营”“民办公助”“物业+养老”等多元模式,激发市场活力,提升服务效率。

目前,黄渤海新区已建成投用城市社区老年人日间照料中心10处、农村幸福院7处、市民社区食堂10家,日均服务老年人超过1000人次。此外,总投资2.6亿元,共改造建设1个区级中心、5个街道中心、90个社区站点的三级养老服务网络整合项目已完成立项批复,并成功跻身国家重大工程项目库,让“养老大网”加速成型。

为了让养老服务更加精准高效,黄渤海新区陆续实施了一系列创新举措。自今年8月起,为居住在本区的中度及以上失能且享受机构、居家、社区养老服务的60周岁及以上老年人发放电子消费券,每月可抵扣消费金额的40%,其中机构养老服务每人每月最高抵扣800元,居家、社区服务每人每月最高抵扣500元。这一政策不仅减轻了老年人的经济负担,还进一步激发了养老服务市场的活力。

同时,黄渤海新区积极实施家庭养老床位建设和居家上门服务“双提升”行动,推动专业养老服务向家庭延伸。通过精准摸排,为低保、特困等经济困难失能老年人家庭进行智能化、适老化改造,并配备护理型床位等设施设备,将202张专业养老床位“搬”回家。此外,委托第三方服务机构为382户特殊困难老年人提供上门服务,累计服务次数超过1.2万次,涵盖生活照料、康复护理、精神慰藉等多个方面,让老年人在家中就能享受到全方位的养老服务。

值得一提的是,黄渤海新区还将加快智慧养老服务信息平台建设,推广智能预警、远程监护、一键呼叫等适老化技术服务,为传统养老插上“科技翅膀”。加大农村养老服务投入,通过邻里互助、巡回服务、互助幸福院等多元模式,破解农村养老服务资源不足难题,绘就城乡协同发展的养老服务新图景。

“未来,我们将继续以三级养老服务网络为抓手,推动养老服务资源向基层延伸、向农村覆盖,同步加快医养融合步伐,推动医疗资源与养老服务深度融合,构建‘医、康、护、养’四位一体的服务模式,向着‘更高质量、更具温度、更广覆盖’的目标迈进。”黄渤海新区社会事业发展局相关负责人表示。

编审:李蕾

法律支持单位:山东助商律师事务所

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号