为了提升公司业绩,客户经理“蛊惑”员工自掏腰包,并承诺按照约定分期归还员工本金……这不合常理的操作真真实实的发生在张某身上。

下面,跟随烟台开发区法院一起去看看这起烦心事~~

案情回顾

“法官,这钱要是要不回来,我下个月的房租就......”在烟台开发区法院立案大厅里,张某激动地说。

经询问得知,张某是一个刚毕业的大学生,去年在找工作的过程中,无意看到被告某美容机构正在招聘前台客服,她在经过面试后顺利入职。

涉世不深的张某原本以为这份工作只是简单的接打电话和为客户提供咨询服务,但在第三个月转正时,客户经理找到了她。

“要转正的话必须遵从公司的安排”

“店里所有的工作人员都是这样做的”

“你给客户介绍套餐让他们充值的话,这钱肯定会返给你的……”

在客户经理的不断劝说下,张某为了顺利转正,以客户的名义向公司账户充值了一万元。

之后的几个月,由于张某业务能力突出,公司按照之前的约定分三次返还了她7000元。

今年5月份,张某因个人原因向公司提出离职,公司同意。但是,之前剩余的3000元却始终没有给付。在多次索要无果的情况下,张某诉至烟台开发区法院。

在开发区法院诉讼服务工作人员的帮助下,张某现场整理了案情经过,并提交工作证明、转账记录、聊天记录等证据材料。

法官在收到案件后,认为此案案情相对简单,标的额也不大,在经张某同意后,将案件转入调解中心进行调解。

考虑到双方关系比较“对立”,调解员立即启动“背靠背”调解机制,多次通过电话联系美容机构客户经理,起初对方以“负责人出差”“财务紧张”等理由推诿,后来直接拒接电话。

面对调解僵局,调解员果断上门走访,向企业负责人当面释明法律风险。

▲调解员和干警上门走访

一方面指出其以转正胁迫员工垫资的行为违反《劳动合同法》,相关协议可能依法被认定无效;

另一方面警示该公司,对该案,法院可依法采取财产保全、信用惩戒等措施,甚至后期企业若拒不履行义务,可能被列入失信名单,影响正常经营。

通过“法律刚性+调解柔性”的双轨策略,最终打破了该公司的侥幸心理,当场答应月底前给付剩余欠款。

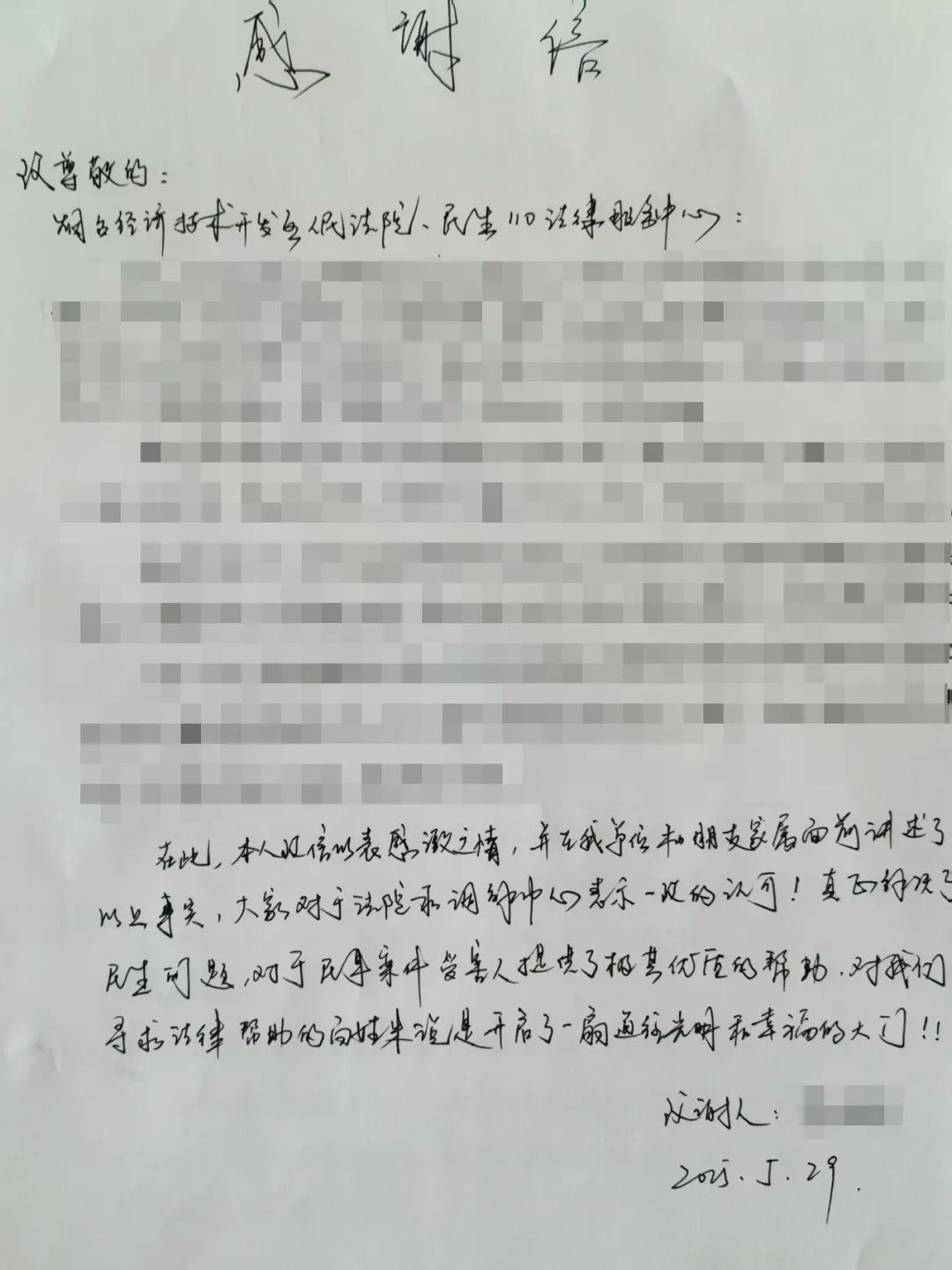

“法官,谢谢你们,这么快就把我的钱要回来了,不然我真不知道该怎么办了。”张某指着着手机上的到账短信感激地说,并在事后送来了感谢信。

▲原告家属送来锦旗

3000元的标的大不大?对于受案动辄以千万计标的的法院来讲,不大!

事情急不急?对于解决人民群众的急难愁盼来讲,急!

3000元不是一个冷冰冰的数字,对于原告张某这个“社会新人”,是独立生活的起步,是对未来生活的期许,是对法律、对法院的信任。

编审:李蕾

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号