今年夏日罕见的高温,让出门都成了奢望。清晨推开窗,瓢泼大雨正顺着窗玻璃往下淌,倒像是把窗外的世界都泡软了。闲不住的我在家收拾屋子,翻到旧木箱底层时,指尖突然触到几页粗糙的纸——那是40年前在车由岛服役时的笔记本,封皮磨出了毛边,翻开时纸页簌簌响。1985年6月8日那篇《苦的联想》就在眼前,字里行间仿佛还沾着当年的潮气,读着读着,耳旁竟真的响起了海风撞击礁石的声音,十几名战士列队的剪影,正从水雾里慢慢显出来……

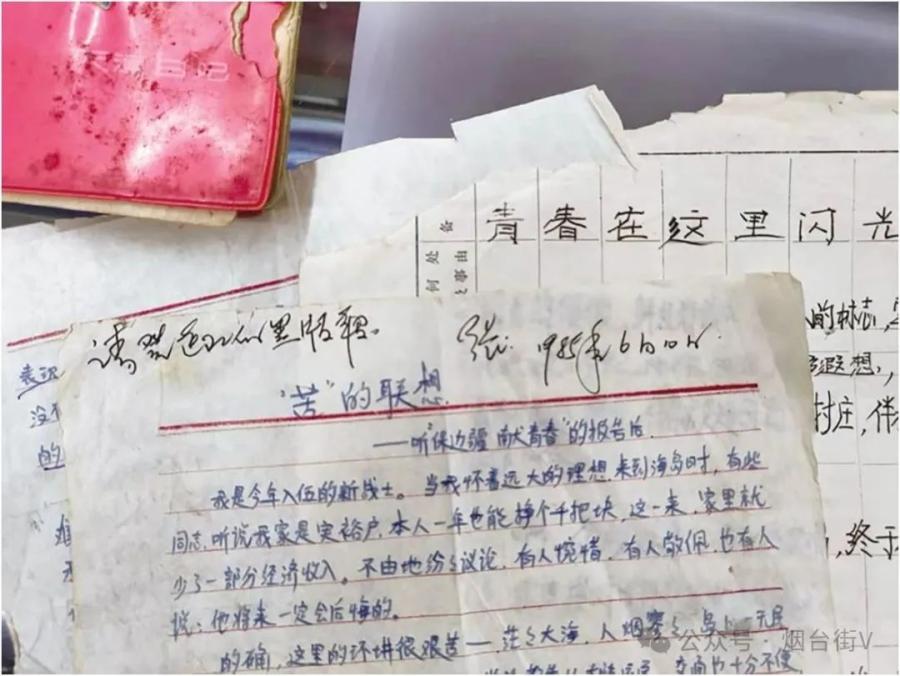

图为作者于1985年写的《苦的联想》原稿

车由岛是长山列岛渤海前哨里一个只有0.044平方公里的小岛,远看就像一块被海浪啃剩的礁石。74.4米海拔,连草都得扒着悬崖缝长,根须往石头里钻半尺才能站住。没有淡水,我们每天洗脸、刷牙、洗衣服、洗脚,全部都用雨水;没有居民,只有海鸥是常客,它们掠过礁石时的翅尖,总像在给我们的队列打拍子。

冬天最熬人。海风裹着冰碴子刮,一刮就是半个月。给养船进不了岛,炊事班的铁锅里,酱油煮黄豆咕嘟出的香,成了全岛战士们最企盼的味道。我们捧着碗,把酱油汤拌进米饭,米粒吸足了咸香,连盆底的汤都要舔干净——这可不是什么苦日子,是我们给彼此打气的暗号:“今天的黄豆格外有劲儿!”

岛上的歌谣总被风带着跑:“车由岛,车由岛,光长石头不长草;风似箭,水如宝,岛子四周多暗礁……”我们背得比军歌还熟,唱到“水如宝”时,我都会偷偷看一眼自己的水壶,想象着那里盛满了清澈干净的淡水。

1985年6月,我在岛上当兵刚半年,云南老山的枪炮声,顺着收音机的电流飘到岛上。我们围在收发室的木桌旁,听英模报告里讲“猫耳洞的泥能攥出水”“压缩饼干嚼久了像吞沙子”“渴了就仰着头等露水”……但是“保边疆、献青春”这六个字,却像一团火落进我的心里。

我趴在哨所的木桌上写《苦的联想》,海风从窗缝钻进来,吹得纸页直抖:

“车由岛的日子是苦,可比起老山的那些战友,我们碗里的酱油黄豆都是甜的——他们在丛林里潜伏,衣摆能拧出泥水;我们守着岛子,至少能晒到太阳。他们听着枪炮声数日子,我们听着海鸥叫操练队列。然而,我们都在等同一个东西:他们等硝烟散去,我们等海疆安宁。‘吃亏不要紧,只要主义真;亏了我一个,幸福十亿人。’读到这句时,我突然懂了:苦不是熬日子的煎熬,是把自己变成一块砖的打磨。车由岛的风磨硬了我们的肩膀,老山的炮火炼强了他们的骨头,我们都在往同一个方向使劲——让身后的大陆,能安安稳稳地过日子。”

这篇短文后来被张指导员用红笔改了几处,登上连队黑板报那天,战士们排队去看,有人用手指描着“老山战友”四个字说“等换防了,我想去看看他们。”再后来,这篇短文还被当年的《前卫报》刊登了。

如今,再摸这笔记本,纸页已经发脆,可当年写“苦”字时的笔锋,还能从字迹里摸出来。那些被海风腌过的日子,被酱油汤泡过的米饭,被收音机喂大的牵挂,早不是苦了——是刻在骨头里的念想。

离岛这些年,我总在雨天想起车由岛。不是想那里的难,是想十几个人围着听收音机的暖;是想有人把最后一勺酱油汤让给新兵的憨;是想我们对着大海喊“请祖国放心”时,回声撞在礁石上的沉。遇到坎儿的时候,就会想起老山战友攥着枪的手,想起自己在岛上学着缝被子时扎破的指尖——哪有熬不过的难?不过是把“苦”嚼碎了,变成往前走的劲。

“八一”的钟声响了。这声音里,有车由岛的海风,有老山的硝烟,有我们这代军人把青春铺在边防海疆的沉。我总觉得,那些吃过的苦从来没消失,它们变成了海鸥的翅尖,变成了猫耳洞前的野草,变成了现在孩子们课本里“和平”两个字的重量。(陈玉波)

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号