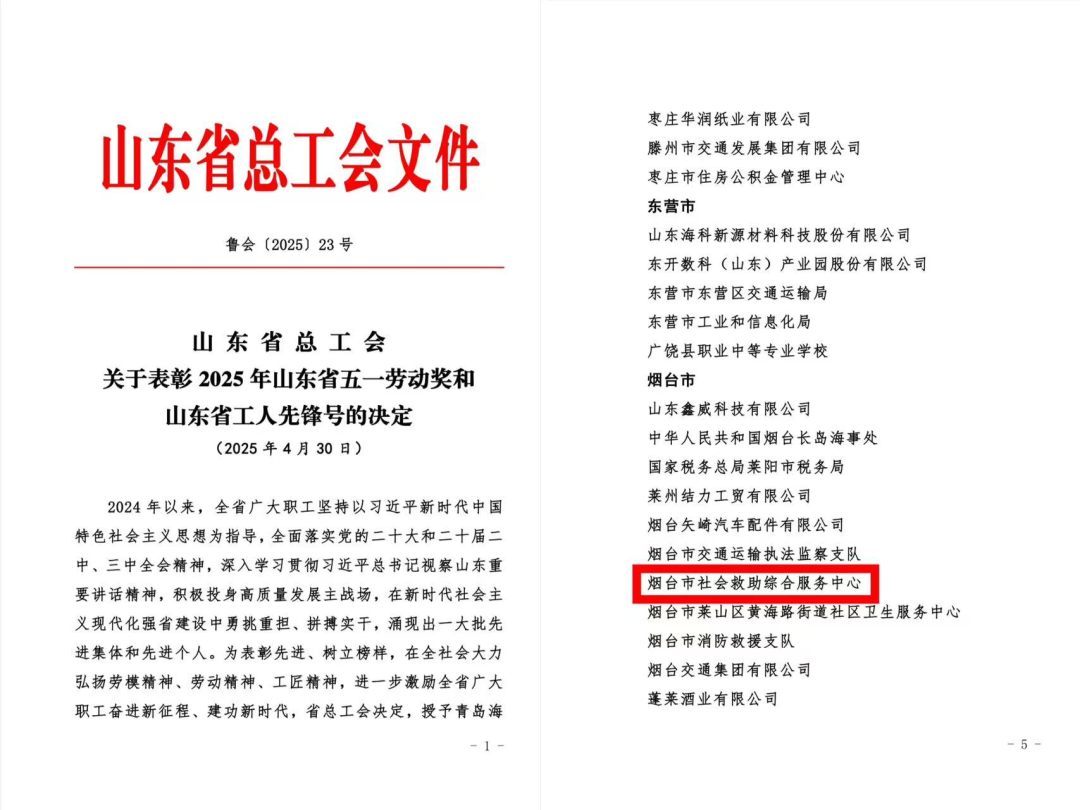

4月30日,山东省庆祝“五一”国际劳动节暨省五一劳动奖获得者表彰大会在济南举行,烟台市社会救助综合服务中心(以下简称“救助中心”)荣获“山东省五一劳动奖状”,成为烟台民政系统唯一获此殊荣的单位。

作为长期深耕社会救助领域的“民生守护者”,救助中心已荣获首批国家二级救助管理机构、全国维护妇女儿童权益先进集体、全国居民家庭经济状况核对试点工作优秀单位、全国“青少年维权岗”等6项国家级荣誉;获评省级文明单位、山东省维护妇女儿童权益先进集体、全省抗击疫情优秀志愿服务组织等7项省级荣誉。此次“山东省五一劳动奖状”的获得,是对救助中心多年来坚守“民政为民 民政爱民”理念、持续夯实救助服务根基的又一次肯定。

救助中心制定了《救助管理机构寻亲服务规范》《救助管理机构护送服务规范》两项山东省地方标准,通过明确寻亲、护送服务的流程、操作规范和质量要求,填补了区域内救助管理服务的标准化空白。2024年,烟台市成功获批全国首批救助管理区域性中心试点单位,救助中心以试点为契机,积极推行“1+15+X”救助管理新模式,打造“携手相助 让爱回家”救助服务品牌,建成“1+15+187+7209”四级联动救助服务网络,将流浪乞讨人员的救助触角延伸至城乡各个角落,救助服务在烟台市区域内实现全方位覆盖。建设“寻亲甄别”“医疗转介”“接送返回”三个转介服务平台,以系统化、专业化的服务模式,构建起覆盖身份确认、医疗救治、返乡安置的全链条救助体系,显著提升流浪乞讨人员救助效率与质量。创新运用“社工+”理念,打造“社工甄别寻亲”“‘一看二听三问四查’四步快速寻亲”“科技赋能寻亲”“区域联动寻亲”的“四位一体”寻亲体系,寻亲体系融合社工专业服务,大幅提升寻亲成功率。救助中心年均救助各类人员1000余人次,寻亲成功100人次、寻亲成功率达99%,医疗救治150人次、护送返乡300人次。创新举措与成功经验被《中国社会报》等民政部媒体报道,救助事迹被《烟台日报》等主流媒体多次报道。

救助中心全力建设“烟台市社会救助家庭经济状况核对系统暨核对资源域烟台分中心”,在省内首批建立省域“一体化”信息核对模式,成功实现部门、资产、区域三类核对事项全覆盖,以强大的数据整合能力实现对116个部门和单位50项数据的核查覆盖,年均核对社会救助家庭经济状况20万人次。精心打造“一张表单、一套材料、统一核对”的标准化流程,为信息核对工作提供了清晰、规范的操作指南,以标准化流程提升服务质效,让救助对象认定与帮扶流程实现“零误差”。深入探索构建覆盖流浪乞讨人员、低收入人口、未成年人、老年人4类重点群体精准主动发现模型和“一站式”新型服务模式,逐步实现困难群体需求“早发现、早干预、早帮扶”,推动社会救助从被动响应向主动服务转型。大力加强数据创新应用能力建设,通过建实建强省级“数据开放创新应用实验室”,深入推进镇街工作法,在低收入人口动态监测领域积极开展先行先试,形成可复制推广的数据应用样板,不仅为全省低收入人口动态监测提供技术支撑,更带动社会救助服务效率和群众满意度的提升,相关成果借助烟台政务信息等平台广泛宣传推广,为全省社会救助业务的科学规划和有效开展贡献了“烟台经验”。

救助中心大力引进和培养社会工作师、心理咨询师、法律专家等专业人才参与未成年人社会保护工作,目前,拥有持证专业社工20名、心理咨询师1名,聘请法律顾问1名,为受助未成年人提供全方位服务。借助先进的评估工具和专业知识,对每一名受助未成年人进行全面评估,包括身体状况、心理状态、家庭背景、成长经历,利用先进的iCloud智能心理云平台,为其量身定制个性化救助保护方案。对于遭受心理创伤的未成年人,除了提供生活照料外,还安排心理咨询师制定长期心理干预计划,通过认知行为疗法等专业手段,帮助其重建自信,走出心理阴影。针对受助未成年人普遍存在的缺乏关爱、孤僻、敏感等心理特点,依托心灵疗愈室、沙盘室、心理疏导室等,为他们提供舒适、安全的心灵疗愈环境,帮助排解压力,倾诉委屈,纠正错误想法和偏差行为。积极探索创新保护模式,与烟台东方医院合作开展关爱未成年人心理及行为发育项目,引入专业社会力量,为未成年人心理健康和行为发展提供有力支撑。与烟台市微泉青少年事务服务中心、烟台市慈善总会等组织开展合作,开展心理嘉年华、绘画比赛等活动,丰富受助未成年人的生活,促进其身心健康发展。通过专业赋能,救助中心在未成年人救助保护工作中取得了显著成效。近年来,累计服务困境儿童和受助未成年人1000余名,受助未成年人寻亲成功率达100%,心理问题缓解率达到80%,从生活保障、学习支持、安全防护、认知提升等方面全维度织牢未成年人“安全屏障”。

编审:王巧

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号