百年多的名人旧居固然是值得胶东人凭吊怀念的,但30多年的建筑有没有可能成为“名人旧居”呢?

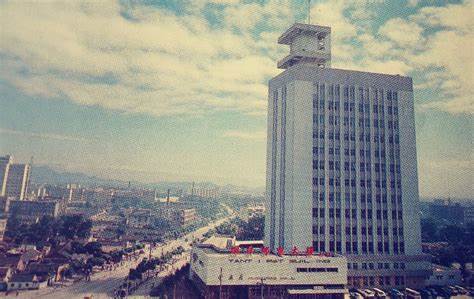

在烟台芝罘区南大街和大海阳路的交会处,有一座超过百米高的大楼。这座当年胶东最高的大楼主楼18层,高101米,总建筑面积18400平方米。其整体造型是一座高层塔式建筑,巍峨挺拔,天线直插云天。

大楼始建于1984年7月23日,它的筹建出于曾任全国人大常委会副委员长、邮电部第一任部长的朱学范之手。朱学范自誉为“老邮工”,大楼门楣上镶嵌着他题写的“烟台邮电大楼”六个金光闪闪的大字。

1988年4月25日,大楼落成剪彩,人称胶东有史以来第一座现代化信息大楼。

1987年11月7日零时,大楼12000门西门子程控电话交换机胜利开通。经过半年试运行,一切正常,便于1988年4月25日正式举行剪彩仪式。她的剪彩开通开辟了烟台发展史上现代化计算机通信的新时代,实现了烟台与全国全世界的电话直拨,成为烟台通信现代化建设的新起点。

一部传真机引发“大楼梦”

凡事总有个源头。1983年的一个夏日,首都北京,烟台市副市长郭守元代表烟台第一次在京与外商进行引资谈判。谈判一切顺利,但最后外商突然提出一个“小条件”:“去烟台投资,需要随时向世界各地传递商情,传真是起码的条件。烟台如有传真,就去;没有,就不去了。”郭副市长当即回答“有。”其实,郭副市长还不知道烟台那时没有传真机。这可“将了军”,怎么办?市邮电局忙向省局请示同意,从青岛市邮电局借来一部传真机,连夜安装在芝罘宾馆。外商晚宴后把谈判的情况用这部传真机传回本国,达到满意,来烟投资大功告成。

“一部小小传真机成为烟台改革开放、引进外资的咽喉要道”,由此引发了当时烟台市委、市政府领导思想上的一次“信息革命”,也引发了烟台人的“八年邮电大楼梦”……

早在1976年,烟台邮电局局长姜泽光就开始动议筹建烟台邮电大楼,只是这个“报告”报上去之后,由于百业待兴,经费紧张,没能得到实施。

八路“诸侯”会审“烽火台”

凡事预则立。1985年1月10日至14日,烟台邮电大楼工程设计方案会审会在烟台山宾馆一号楼召开。大楼是一座被列入跨越21世纪的邮电重点工程。其设计方案、未来发展都必须经过周密设计和长远打算。为此朱老特意交代:“你们要做些预测,组成一个规划组,请各级一起研究。”朱老一声令下,全国通信、建筑专家及各级领导八路“诸侯”,集聚烟台,共商烟台邮电发展大计。

哪八路诸侯?

第一路:国家城乡建设部总工程师陶逸钟一行;第二路:清华大学建筑系主任、教授朱畅中一行;第三路:邮电部电信总局局长吕明一行;第四路:邮电部设计院院长林钧华带领的院总工程师以及院建筑处、电话处、电报处、无线处、电源处、计财处等工程技术人员一行16人;第五路:山东省邮电管理局副局长胡立成带领的机关工程技术人员一行10人;第六路:烟台市副市长虞俊鹤带领的市建委、计委、外经委、电业局、物资局、城建局、财政局、建设银行、规划处、市建筑设计院、抗震办、人防办、消防科、自来水公司等主管领导和工程技术人员一行20人;第七路:烟台市人大常委会主任陈永义一行;第八路:烟台市邮电局党委书记鞠远庆带领的局机关各有关科室领导、工程技术人员一行40人。

一幅有史以来烟台邮电现代化发展的近期、中期、远期宏伟蓝图呈现在人们面前。

四路大军南征北战

有志者事竟成。会审会后,各路“诸侯”调兵遣将,拉开了一场以建设邮电大楼为中心的大会战。

第一路大军:市人大常委会主任陈永义、副市长虞俊鹤挂帅——征地搬迁。征地搬迁是建大楼的第一场硬仗。大楼选址在市区中心黄金地带,征地15亩,需搬迁冷冻机两个分厂、三轮服务公司等8个单位、18个商业网点和37户居民的房屋5000多平方米。市领导先后三次召开搬迁单位、居民联席会,多次挨家挨户走访、动员。不到三个月,搬迁顺利完成。保证了1985年初大楼地质勘探按时开钻,并使原定1985年6月1日破土开工提前到4月1日。

第二路大军:烟台市建委副主任曲滋章、市建筑公司经理杨金镜(1998年3月任烟台市市长)挂帅——打地基,盖大楼。作为承建大楼主体工程的市建筑公司也是第一次建超过百米高的大楼,专门进口了百米塔吊。在施工进度上稳定在平均12天建一层楼的速度上,使这胶东第一座百米高楼于1987年3月拔地而起并交付安装使用,创下“深圳速度”。

第三路大军:烟台市邮电局局长黄国瑞、局党委书记鞠远庆挂帅——进口程控电话交换机。交换机是大楼的“心脏”,首期任务是引进程控交换机12000门,长途电路500条。烟台市邮电局做为全国首批引进程控交换机的试点单位,能否选好机型,关系到为邮电部提供在全国邮电系统选用某种机型的大局,关系到程控交换机能否达到国际先进水平、与世界接轨的大局。几经考察、比较、筛选,最后选定技术先进、质量可靠、价格低廉的西门子程控交换机。总价格从最高的575万美元,压低到296万美元,并由西门子公司进行无偿安装和中方科技人员无偿培训。从此,世界五国五大电信公司都深深领教了烟台人的精明。

第四路大军:烟台市邮电局副局长刘玉泉、市邮电局基建科科长余兴茂挂帅——协调指挥、建设平度至烟台小同轴电缆工程。此工程于1986年10月10日开工。途经平度、莱阳、桃村至烟台,全程190公里。

四路大军分工协作,自1985年4月1日开工至1987年11月7日,仅两年半时间,胶东第一楼胜利落成!

杨部长三敲“定盘星”

大楼建设也始终得到当时在任的邮电部杨泰芳部长的特别关心。他按照朱老的要求在千方百计为大楼调整安排好人力、物力、财力的基础上,还在围绕建大楼引起的“三场小风波”中及时“定舵”。

一是大楼差点“砍了”。大楼建到七层时,资金还差七百万元。这时,有关人员提议此楼比北京的电信大楼还高,用不着这么大,可以砍去三五层。1985年11月12日,杨泰芳部长来烟,在省管局陈世宾局长、市政府领导陪同下,察看了大楼图纸和施工现场,最后说:“大楼建筑面积已经定了,就不要再砍了。砍了,大楼比例不合理,微波塔也不够高。要促上不促下。资金缺口七百万元,继续三家抬(指邮电部、省管局、烟台市政府),部里一定尽最大努力把大楼搞上去。”

二是大楼选装的西门子程控交换机差点“黄了”。市邮电局几经考察筛选,最后选型为西门子EWSD数字程控交换机。这与有关部门原先设想的在环渤海所有城市选用贝尔1240交换机的“机型”有差异。为此事,时任山东省省长李长安特意给杨泰芳部长打电话协商。杨部长说:“多选几家,搞点竞争也好。”同意烟台选用物美价廉的西门子交换机。

三是大楼连接的烟台-大连微波干线差点“推了”。烟大微波通信作为大楼的网络工程,原想尽快与大楼一块上马,而有关人员觉得烟台是一个通信终端局,不用急,可以往后推一推。杨泰芳部长1985年11月12日视察烟台时明确指出,“烟台不是通信干线的末梢,而是一个枢纽。是连接东北、华北、甚至华南的枢纽。”同时讲“烟台到大连的微波要快上,回去和电总计划局研究一下,列入1986年计划”。

这样,烟台就成为国家一级通信干线,顺利实现了“大楼建成日,烟大微波开通时”。

杨泰芳部长三次关节点上的“定盘”,使大楼主体、交换机、烟大微波网络等三大系统工程圆满实现。

领导人的祝福

烟台邮电大楼落成了!朱学范,这位开创新中国邮电基业的伟人,在他的古稀之年,在祖国大地上亲手建造起两座现代化电信枢纽大楼。一座建在他少年时代的故乡——上海;一座建在他晚年的港湾——烟台。

朱老从1984年夏到1988年春,五年间五次来烟,心系烟台邮电大楼,情满烟台美丽的港湾,历史将记下这位老人在烟台的足迹:

1984年7月23日,朱老第一次来烟,定下建设烟台邮电大楼的“楼盘”。

1985年7月23日,朱老第二次来烟,到工地鼓励大家。

1986年7月28日,朱老第三次来烟,大楼18层框架已耸入云天。他高兴地说:“你们是‘深圳速度’呀!”

1987年7月24日,朱老第四次来烟,他赞扬说:“烟台通信搞起来之后,四通八达,很了不起。”他兴致勃勃地登临大楼,83岁高龄的“老邮工”欣然命笔,题下“会当凌绝顶,一览众山小”的杜甫诗句及“祝贺烟台步入信息先进行列”的祝词。

1988年4月25日,朱老第五次来烟。下午3时,在邮电大楼二层大厅,朱老身着中山服,神采奕奕,用那描绘过新中国邮电宏伟蓝图的双手,为胶东第一楼——烟台邮电大楼落成开通、为烟台通信步入世界先进行列,挥剪剪彩……

烟台进入了通讯现代化的新时代!(罗福良)

(注:文中领导的职务均为当时的职务)

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号