看了《烟台晚报》上祁山先生的《宋代的沙门岛不是庙岛》一文,我不由想起传统舞台剧《三岔口》,因为这出戏就发生在去沙门岛的路上。祁山先生以翔实的史籍资料证明,沙门岛是发配和关押犯人的要地,而《三岔口》的剧情,恰恰与押解犯人相关。

话说宋代三关上将焦赞,杀了王钦若之婿谢金吾,被发配去沙门岛,杨延昭命任堂惠暗地里保护他。解差押焦赞来到三岔口时,天色将晚,投宿旅店。任堂惠在随后办理入住之时,觉得这家旅馆疑似黑店,就里里外外地搜查了一番,然后熄灯就寝。

店主刘利华则觉得任堂惠行踪诡秘,来者不善,放心不下,深夜溜进客房查探,引起了任堂惠的警觉,就此发生误会,黑灯瞎火里打斗起来。过招之间,刘妻已将焦赞救出,焦赞认出了任堂惠,大家相见,解除误会,天明后同奔三关。

但凡京剧票友都知道,这段名为《三岔口》的传统保留剧目,源于杨家将抗辽的民间传奇故事。这部短剧,经过几代人的改编后愈加精炼。新版《三岔口》与老版的不同,靠的不是唱腔和台词,而是动作。场面不大,人物不多,道具简单,摸黑打斗的氛围却十分凶险。

打我接触并稍懂舞台艺术那天起,就觉得《三岔口》的表现手法太神奇了,以至于看了多遍仍欲罢不能,感到这部短戏已经臻于巅峰。用现在的话说,称得上表演艺术的天花板。《三岔口》表演艺术的妙处,我认为至少体现在以下三个方面。

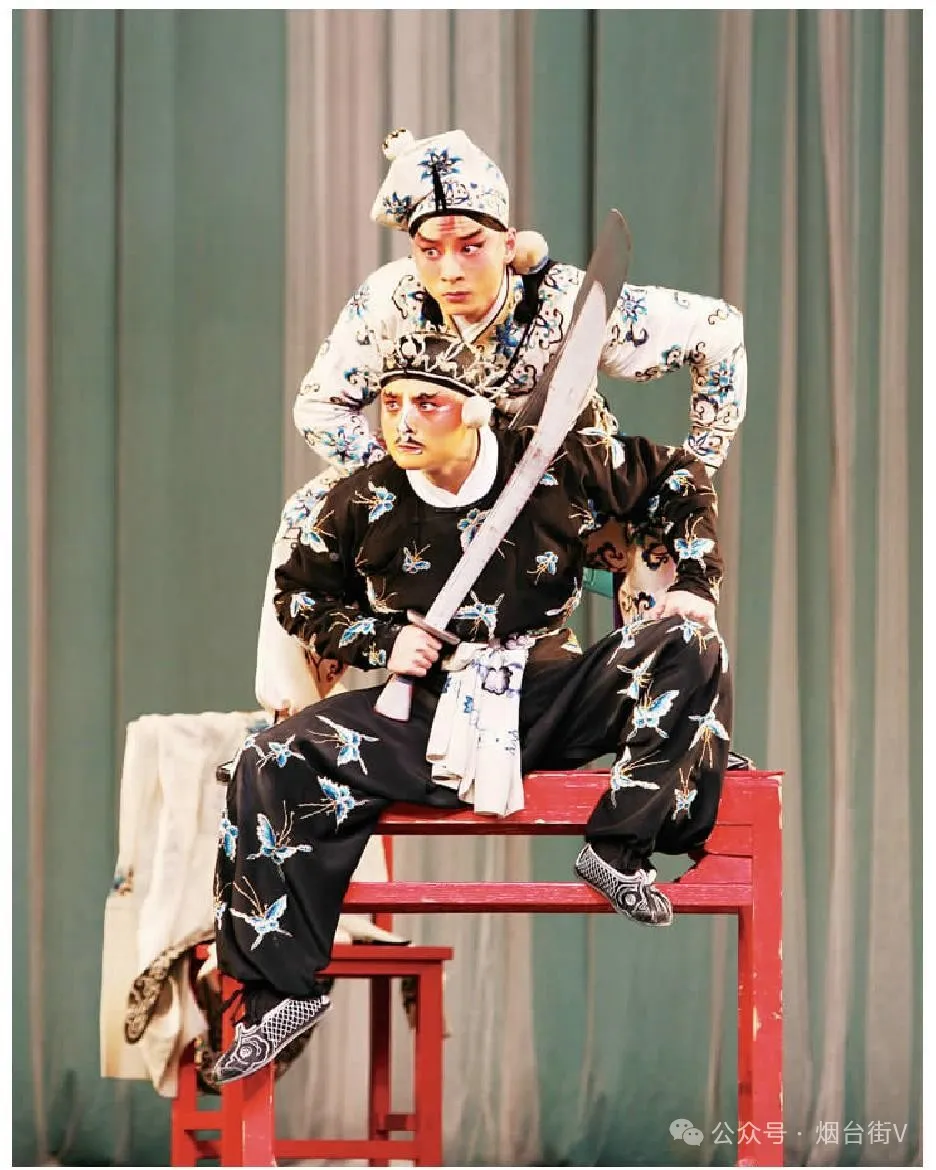

一是剧中人官能感觉敏锐。舞台展现的是一间黑暗的斗室,而角色要表演的是想象中的情境:两人即使面对面也看不清对方的面目和举动,只能调动视觉以外的官能,用耳朵去听动静,用鼻子去嗅气息,用手掌去探虚实。伴随着锣鼓家什声,仅靠两人的肢体动作,却能活灵活现,亦幻亦真,令人觉得两人仿佛真的在暗中寻机制敌。

二是剧中人动作技巧高超。因为是摸黑打斗,拿不准对方的位置,所以,有时会因擦身而过而扑空,有时会因迎面相接而涉险。左三番右三番,一番一番又一番,刀锋从头顶、鼻尖掠过,人体在桌上、椅下翻滚,分寸拿捏,仅差毫厘,令人不免频频倒抽冷气。尽管险象环生,悬念迭出,却总能化险为夷,有惊无险,可看性和趣味性也随之增强,给观众以极大的审美满足。

三是剧中人个性对比鲜明。店主刘利华虽然改为俊扮,但其身段动作仍然保留着“开口跳”的套路。他与任堂惠仍旧是一白一黑、一丑一俊的妆扮,形象反差突出,性格对比鲜明。打斗过程中,刘利华常常碰壁出丑,狼狈不堪,而任堂惠始终正气凛然,镇定自若。

综上所述,《三岔口》展现的场景有声有色,刻画的人物有血有肉。虽然兵不血刃,却打出了性格和机趣,使观众能够以一种极为松弛的心态去观赏一场极其惊险的格斗,从而引发高度的审美意兴,可以说是一部非常难得的完全以动作为戏份的短剧。

印象中,动作片之说,似乎只是影评中约定俗成的一种分类,是指以惊险的打斗场面和视听张力为噱头的剧作类型。看过西方的一些动作片,火爆尽管火爆,刺激固然刺激,却充斥着暴力和血腥,即便纳入了高科技元素,穿上科幻超人的外衣,仍然看不出这类视觉盛宴有多少审美价值。京剧《三岔口》虽然简短而且老派,但其艺术特色却非常突出,能让观众在虚拟的场景中感受惊险,在没唱词的表演中看懂剧情,西方媒体曾经盛赞《三岔口》是一部无可比拟的哑剧范例。

大约是2017年吧,《三岔口》走出国门,相继在罗马尼亚和希腊艺术节成功演出。据悉,在希腊Dimitria艺术节演出的当天,开始前一个多小时,剧场外的观众已经排成长龙,他们有的与门口的大幅海报合影,有的拿着剧目宣传单饶有兴趣地讨论。

500多人的剧场座无虚席,两侧的包厢也人头攒动,其中大部分是外国观众,有老人、有儿童、更有许多其他国家的艺术家和当地的社会名流,大家在座位上坐定,静静等着开场。由于该剧台词不多,主要靠动作演绎剧情,因此也就不会产生语言交流障碍,观众很容易被演员的一招一式所吸引,并能体会到其中的奥妙。演出结束后谢幕,观众们纷纷起身,热烈鼓掌,纵情欢呼,长达一分多钟。

在我国舞台剧和影视剧中,只听说过武打片和功夫片,很少听说过动作片。在中戏的教科书中,不知道有没有动作片的理论,也不知有没有动作片的分类;在国内的诸多艺术节中,也没听说过设置动作片的奖项。不过,那是理论界、演艺界的事,我等且不去管它。如果要在网上推选最佳动作片,我会力荐传统舞台剧《三岔口》。(王兆贵)

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号