开栏语

海阳,一座奋进中的小城,一座充满活力的小城。

岁月不居,时节如流,我们即将走过2024年,迎来崭新的2025年。

回望海阳这一年,航空航天产业“高光”不断,优势尽显;清洁能源“向新”“向绿”“向未来”;新材料产业聚链成群、异军突起;传统产业提质增效,焕发新生机;海阳的民生、农业、果业、交通、教育、文旅等产业持续向好,托举幸福,牢牢撑起了海阳高质量发展的“四梁八柱”。

…… ……

总有一种力量催人奋进,总有一个瞬间温暖你我,总有一帧画面定格永恒。即日起,“奋进中的海阳·我们的2024”专栏,把我们共同走过的这一年,向你们娓娓道来。

海阳:一座航天新城正在加速崛起

让“星星之火”撬动发展燎原之势

浩瀚宇宙,因为未知,从古至今引发无数浪漫想象。

中华民族对宇宙的追问与探索矢志不渝,海阳也在向天图强之路上不断前行。

就在19日下午,由海阳东方航天港总装出厂的“谷神星一号”海遥四运载火箭,搭乘“东方航天港”号海上发射船,以“一箭四星”方式将天启星座04组卫星顺利送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。

这是海阳东方航天港成功保障的第十四次海上发射任务,实现我国运载火箭海上发射“十四连捷”,累计发射卫星79颗。

近年来,从火箭发射、卫星升空到一座航天新城的加速崛起,海阳“星”途璀璨。

一颗“星”的闪耀

卫星应用离我们的日常生活有多远?

触手可及。

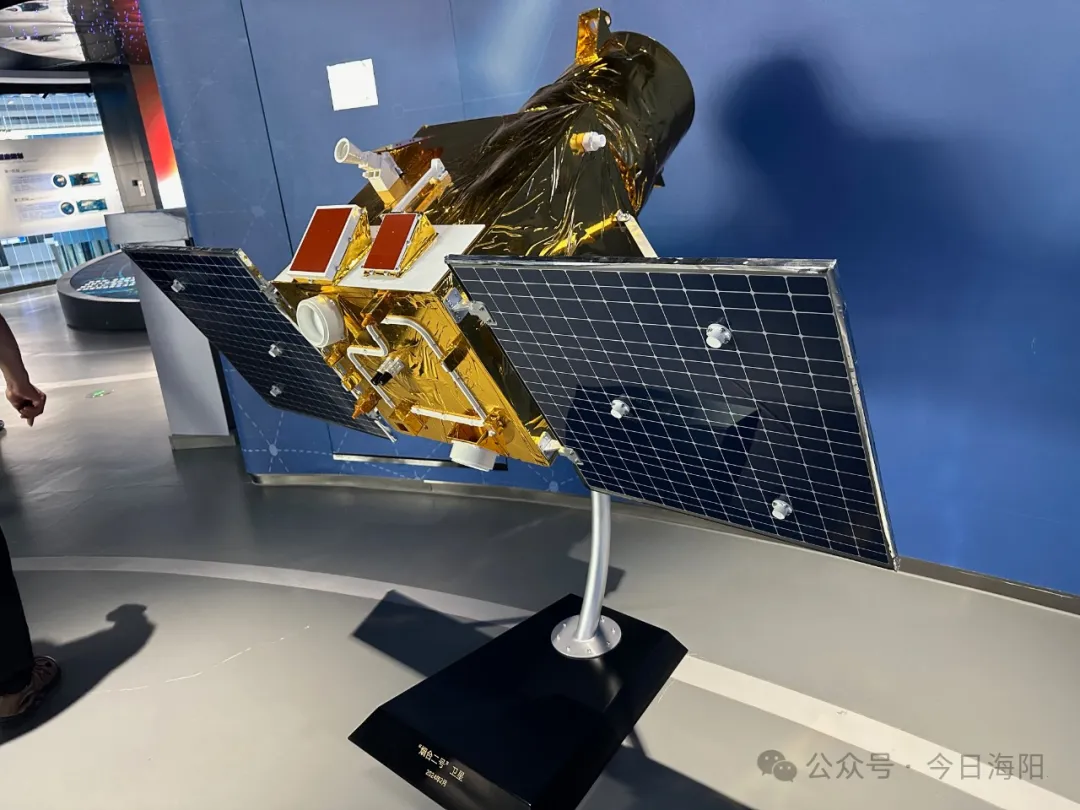

今夏的一场暴雨中,“烟台二号”卫星在湖南省拍摄到洞庭湖决堤后高分辨率卫星彩色影像,高清显示了当地被淹情况,为洪涝抢险救灾、灾害评估提供了遥感卫星数据保障。

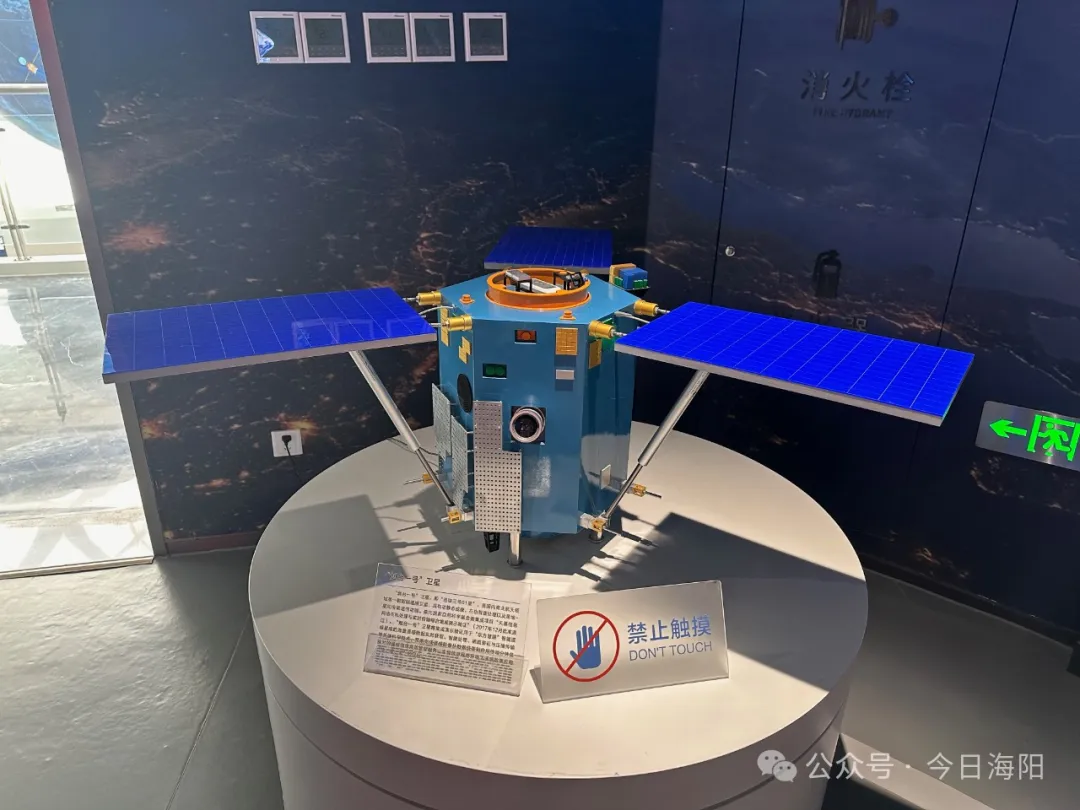

让“世界”近在眼前的“烟台二号”卫星,是“东方慧眼”智能遥感星座的首颗业务星,也是海阳航空航天产业撒向太空的一颗“星星”,这还要从三年前说起。

2021年,国家最高科学技术奖获得者——李德仁院士来到海阳,出席东方航天港开工奠基仪式。

院士来了,不只是出席一个仪式。

“烟台二号”卫星成功发射

“没有火箭,卫星打不上去,这是第一个基础条件,东方航天港有能力把这个产业链做长做全。”李德仁院士看到海阳港位置封闭独立、安全可控、可满足多种轨道卫星的发射需求,并且城市海工装备发达,交通便利,军事敏感度低,多方优势加持让李德仁院士团队当即决定在海阳开展“东方慧眼”星座能力建设。

次年,李德仁院士工作站正式落户海阳,联合东方航天港打造“东方慧眼”智能遥感星座,开启“手机直连、实时遥感”服务新时代。

2023年4月,由李德仁院士任主任的地球空间信息技术协同创新中心第一次会议在东方航天港召开,地球空间信息技术协同创新中心智能遥感卫星烟台基地正式揭牌,加速推动“东方慧眼”智能遥感星座创新性科研成果产业化。

“烟台二号”

“烟台一号”

“东方慧眼”智能遥感星座首颗试验卫星“烟台一号”于2023年1月发射入轨,实现中国商业遥感卫星新突破;今年年初,由东方航天港总装出厂的捷龙三号火箭,成功将“东方慧眼”智能遥感星座的首颗业务卫星“烟台二号”送入预定轨道,“东方慧眼”正式进入快速组网新阶段。“与李德仁院士团队的战略合作,极大地拉动了东方航天港‘天上有星’板块的发展,牵引带动卫星制造、数据接收、存储处理、交易应用、灾备的卫星全链条产业聚集,助力东方航天港加快实现商业航天全产业链布局。”东方航天港集团相关负责人介绍。

航天一院中国火箭公司所属山东火箭公司

从一颗“星”到满城“星光”

今年,“商业航天”作为“新增长引擎”首次被写入政府工作报告,昭示着这一领域将成为未来产业发展的深邃“蓝海”。

海阳如何抢抓新兴产业“蓝海”,让已经燃起的星星之火,更快形成燎原之势?

自2019年,海阳启动东方航天港重大工程建设,经过5年从无到有的探索中发展, “天上有星、陆上有箭、海上有船”产业体系初步形成,东方航天港起势成势,海阳航空航天产业乘势而飞,产业链上的各类企业在这里茁壮成长。

天上有星。引进李德仁院士、龚健雅院士等团队,落户“东方慧眼”智能遥感星座、“开放地球引擎OGE系统平台”等重大项目。目前,“东方慧眼”智能遥感星座的首发业务星“烟台二号”卫星已稳定在轨运行,并引入AI遥感大模型,从灾害评估到防灾减灾,从农业种植到长势分析,可做到无死角监控、全方位分析,实现了数字科技成果向现实生产力的有力转化。

火箭垂直总装保障厂房

陆上有箭。目前既有航天一院、航天四院、中科院空天院等“国家火箭队”,又有东方空间、星河动力、九天行歌等“民营火箭队”,其中山东长征火箭具备年产20发固体运载火箭总装能力。2023年总装火箭12发,已形成较完备的火箭总装总测能力。今年,正在加速形成年产百发火箭的总装总测能力,加快推进液体火箭发动机试车基地建设,聚力成为“全国最大、配套最全、集聚效应最强”的商业运载火箭基地。

东方航天港号海上发射船

海上有船。国内首艘海上火箭发射船——“东方航天港号”,成功保障全球最大固体运载火箭“引力一号”和“谷神星一号”海遥二运载火箭发射任务,兼具火箭冷热发射能力,可满足当前在役及在研大中型固体火箭、中小型液体运载火箭的发射需求。东方航天港海上发射服务配套持续完善,除了“东方航天港号”发射船,海上发射指控中心、“一平一竖”岸基火箭垂直保障厂房都已投入使用,全球首个坐底式火箭海上发射平台也在加快建设。培养了一支全链条发射保障专业队伍,形成了“一站式”发射服务模式。

从一颗“星”到满城“星光”,海阳“星”途愈发清晰、广阔。

奔赴星辰大海

“星”途漫漫,海阳一步一个脚印。

2019年,长征十一号固体运载火箭以海阳港为母港,实施国内首次海上运载火箭发射,自此开启海阳“问天”的征程。

5年来,依托海上发射独特优势,海阳布局建设34平方公里东方航天港,成功探索出一条以海上发射为牵引,集星箭产研、配套集成、卫星应用、航天文旅于一体的商业航天发展之路。

未来,海阳“星”途如何行稳致远?

海上发射方面,瞄准建设国际一流的商业航天海上发射母港和国家级空天信息产业园目标,形成“一站式”发射服务模式,实现常态、高频的海上发射态势。力争到2027年组织保障海上发射100次以上,建成投用半固定式海上平台、固液发射工位、机动发射船和智能化指挥船,形成“固液兼容、冷热兼备”的商业运载火箭海上发射母港和“机动发射+岸基发射”的海上发射新模式。

星箭制造方面,通过“总装引配套”完善固体火箭产业链条,通过“配套引总装”具备液体火箭总装能力。联合李德仁院士团队打造“东方慧眼”智能遥感星座项目,启动建设卫星工厂,打造柔性卫星生产线。预计到2027年火箭制造能力突破年产100发,布局整星制造及核心部件配套能力,到2027年全面实现量产能力。

空天信息服务方面,建设卫星数据产业园,包括招商服务中心、数据智算中心、卫星智造中心、研发科创中心,助力东方航天港实现从星箭制造、发射、数据存储、处理、交易延伸至空天信息服务的商业航天全产业链闭环,推动东方航天港成为世界级空天信息产业园。

航天文旅方面,依托具备国内领先水准的沉浸式航天科普体验馆,加快建设全国航天科普研学营地,致力于形成集科教文娱、休闲度假、业态孵化于一体的航天文旅IP体系及航天文旅品牌。以近岸发射观礼为牵引,科学规划航天文旅新区,不断推进航天人才公寓、航天医院、航天小学等公共配套项目建设,让中国航天悄然走进、改变人们的日常生活。

宇宙深邃、星河辽阔,航空航天产业拥有“宇宙级浪漫”。海阳将继续推动东方航天港重大工程高标准建设,加快培育国内首个集海上发射、星箭产研、航天配套、空天信息应用、航天文旅于一体、全产业链布局的商业航天产业集群,为中国航天事业高质量发展贡献更多“海阳力量”。

编审:李蕾

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号