明洪武三十一年(1398),皇帝朱元璋批准设立“奇山守御千户所”。奇山所成立后,修建了“周两里,高二丈,门四,楼铺十六,池阔三丈五尺,深一丈”的城池,称为“所城”,驻军满员应为1120人。那么,明朝时奇山所的军事指挥机关叫什么名字呢?

1983年,《烟台文史资料》第二辑上刊登了张星坡先生的文章《烟台奇山所往昔忆》。该文写道:奇山所的军事指挥机关所厅位于北门里,即现在所城里东北角的永发胡同一带,遗址早已不存,已建平房若干。张星坡先生是明朝奇山所副千户张升之后裔,出生于民国初年,世居所城里,上学时喜读史书,对乡土掌故尤感兴趣,常向长辈和知者求问,下学后曾参与族里和村里的政事,又担任过北门里村(所城里四村之一)自治会会首。他对奇山所城的了解颇深入,这也是我第一次看到涉及奇山所指挥机关名称的文章。后了解到,所城张家居住在永发胡同一带的老人称这里为“所厅家”,我分析“所厅家”的意思是:在原所厅遗址上建的房子。

后来,我在采访所城刘家二十世孙、人称“烟台通”的刘树厚老人时,刘老也称奇山所指挥机关是“所厅”。许是先入为主吧,此后一段时间,我比较认可“所厅”的叫法。

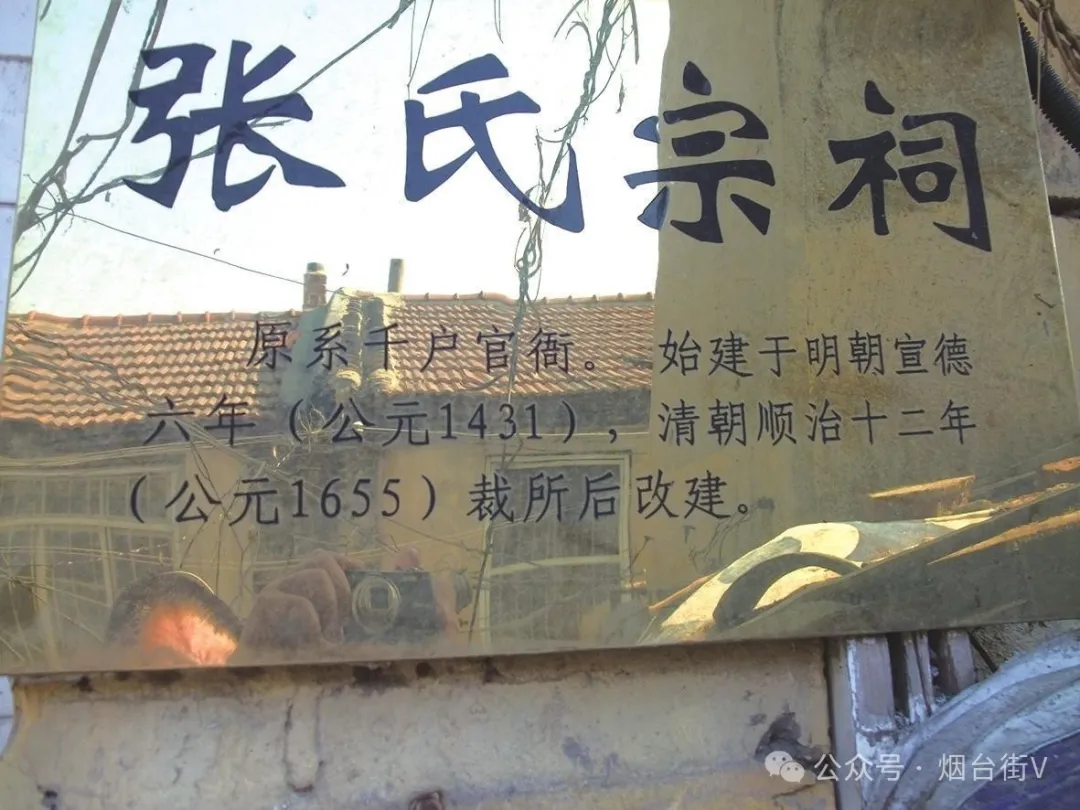

不过,不久后有所城张家的先生在报刊上发表文章,称奇山所军事指挥机关叫“所城衙门”,简称“所衙”,而且称位于所城里西北角的张氏宗祠,明朝时就是“所城衙门”。前几年,他们自己做了一块牌匾挂在张氏宗祠大门口,宣称这就是始建于明朝宣德六年的“千户官衙”。

将建于清朝时的张氏宗祠说成是明朝奇山所指挥机关,在我看来是非常荒谬的,同时我也不能接受奇山所指挥机关叫“所城衙门”的说法:“衙门”是封建社会县以上官府办公场所,奇山所是军事机构,怎么能叫衙门呢?

后来,我写了《张氏祠堂是原奇山所所厅吗》一文发表在2014年7月22日的《烟台晚报》上,文章列出多条理由证明张氏宗祠根本不可能是明朝奇山所指挥机关。从文章的题目看,我当时是肯定“所厅”的叫法而否定“所衙”的。

所城刘家的一位老先生也不同意“所衙”的说法,但他认为应该叫“千户府”。这个说法我同样不能接受:“府”是过去达官贵人的住处,“千户”是奇山所的最高指挥官,当年所城即使有“千户府”,也应该是奇山所千户的官邸,而不可能是指挥机关。

又有在《芝罘历史文化丛刊》上发表的关于奇山所的文章中分析认为,奇山所的指挥机关应该叫“署”。民间俗称“千户衙门”,但民间称呼本来就不一定准确。

说法一多,我自己也拿不准了,后来我就这一问题请教了包括大学明史教授在内的多人,都没有明确答复。之后,我再写关于奇山所的文章时就谨慎了,不敢称“所厅”,而是笼统地称为“奇山所指挥机关”。

去年年底,我应邀为威海市南郊的长峰村编修村志,为了编写一部有价值的志书,我翻阅了《威海市志》及不少涉及老威海市历史的刊物。威海市城市历史遗产保护工作委员会办公室主办的《威海记忆》第三十三辑刊发的耿祥星先生的《威海卫职官变迁》一文,引起了我的注意,文章说:根据康熙及乾隆《威海卫志》记载“威海卫辖左、前、后三个千户所。左所、前所无专城,所厅附卫治。后所即百尺崖所,有城,所厅置所城内”。文章明确地说,威海卫下辖的三个所城的指挥机关是“所厅”。

我打电话给《威海记忆》编辑丛领滋老师,询问这是耿祥星先生的个人说法呢还是康熙及乾隆版《威海卫志》有记载呢?熟知威海卫历史的丛老师很肯定地说,《威海卫志》里有关于三个所厅的明确记载。随后,丛老师给我转发了乾隆版《威海卫志》关于三个所厅的文字图片。

转了一个圈,事情又回到了原点——威海卫下辖的所机关叫“所厅”,那么奇山所指挥机关也应该是“所厅”,而不可能是“所衙”“千户府”“所署”或其他名称,40年前张星坡等人的说法是正确的!

(彭守业)

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号