砚台古称“墨候”,是读书人的文房必备,藏家的痴迷雅玩。武人爱剑,文人好砚。在烟台说砚台,我一直认为“砚”“烟”两字,谐音一对,文武双全。虽然砚台实用功能式微,但历史文脉却存在这“不朽”的石头上。砣矶砚“下墨”翘楚,不输端石、歙砚;砣矶石文理奇绝,惊艳了苏轼、赵佶。砣矶砚乃海石“一哥”、贡砚一枚,其成名时间与蓬莱阁始建是同一年,堪称登州第一宝物。

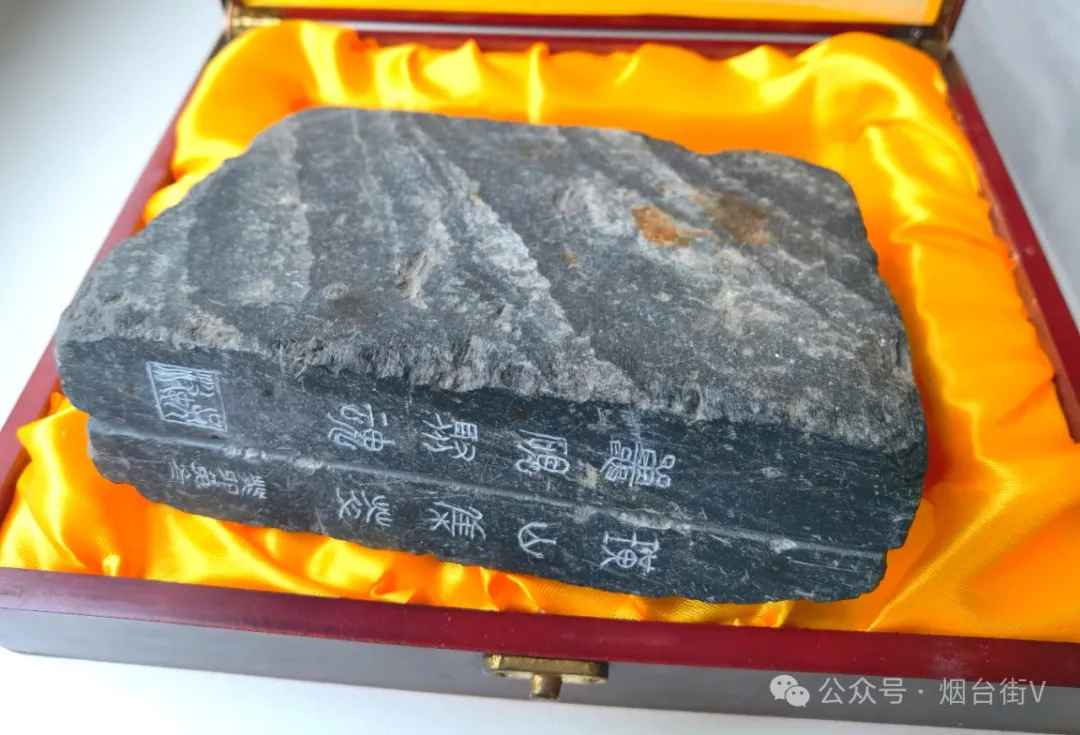

砣矶砚 图片由作者提供

物愈旧,情愈深。藏砚人珍惜老砚的情结,宛若鲁女泣荆,难以言表。我收纳砣矶砚旧物,如对遗簪坠屦,独钟不弃:表面黑乎乎、脏兮兮的砚,只要有水湿图,立马可辨“金点”,绝不走眼;在地摊没有水就哈气,也瞬间能识“银星”,手拿把掐。别人看老砚百无一用,摆桌面有碍观瞻,放地上挡脚绊腿,我却视为“乌金”宝贝,一见拔不动腿,两眼放光。

收藏一方老砣矶砚于桌面,就像手捧线装书,顿觉“日与山海对”(苏轼写砣矶北海石语),神清气爽。把玩一老砣矶砚于床案,亦像“处子”陪伴,立感“袖中有东海”(苏轼语同上),惹得砚友戏称:床上“砚”遇,“砚”福匪浅。若线上线下偶遇一方老砣矶砚,年份久,包浆好……我就会如同中彩票一样,屏不离眼,围摊打转,一时间脸颊发热、心跳加速,不拿下就寝食难安。为了躲避妻子的唠叨,买回或快递到来后,我会将老砚暂放在门外杂物架上,以防被抓“现行”。

我有一方拟捐出的老砣矶砚,砚长18.5厘米、宽13.5厘米、厚5.5厘米,系民国年间的长方形平板砚。此砚虽然有些残损,但板材厚度超群,“雪浪”纹理惊艳,集老旧厚重、风韵犹存于一体。十余年淘宝老砚,研究砚史,我逐渐揣摩到登州学人珍视砣矶砚的心理,也找到了与古代砚痴对话的方式。如清代登州文士孝廉葛王庵,看到来登州的朋友“微词”砣矶砚,一时难以接受。“王庵不服,固争之,且谓天下诸石无逾于砣矶者”(高晙《鼍矶石砚考》)。

为这方老砚除尘涤垢,就像给孩子洗澡,浴后可见清丽光洁的面容;揉摸把玩,可感受到如孩儿肌肤般温润细腻。“母以子贵”也好,老父嫁女也罢,其中的不舍难以名状。我之所以看重这方砚,在于它有老登州人的老成厚重、粗放豪爽、正直纯朴。从砚如其人的角度看,这方砚有古今登州(胶东)的人性特点和人文精神,如黄公望笔下《富春山居图》的江南俊秀、范宽笔下《溪山行旅图》的太行浑厚!

砣矶砚在古代“出圈”的时间,我考证是在北宋嘉祐六年(1061),比坊间传说砚台开采于熙宁年间要早。1061年,与登州同为京东东路的青州,迎来了“砚学大家”太守唐询。上任伊始,唐询即到淄川访砚,除了红丝、淄石和紫金砚等,他发现了来自登州大海上的砣矶砚,“砣矶岛石,全类歙石(类似于歙砚)”,遂将砣矶砚列为全国名砚之一(唐询《砚录》)。他也成为发现、记录砣矶砚的第一人。

我发现,砣矶砚明代就曾入过宫廷,明代礼部尚书、皇帝师吴宽,即是砣矶砚的拥趸者。“鼍矶千丈接蓬莱”“书家常用岂粗材”的诗句,记录了他在宫廷用砚的史实。当时明代宫廷收藏馈赠使用砣矶砚成风,有文学家郑真诗为证:“登州异产胜端溪,即墨封侯品秩跻”“御前漫说宫妃棒,海上频闻使客携”。

大多数人都知道清代乾隆帝为砣矶砚题诗:“驼基石刻五螭蟠,受墨何需夸马肝(马肝,指端砚)。”却很少有人晓得,他的老子雍正皇帝也是个砚痴,亲自设计过“暖砚”,还搜贡各地名砚。这不,砣矶砚有幸列贡,经登州府按样采石选料切磨,成砚后依旨限量呈送宫中。雍正皇帝则方方入手,过眼把玩,然后御令正式入藏:“……交来花玉木匣砣矶砚九方,传旨养心殿造办处收着。”这是砣矶砚作为贡品的首次官方记录。

明清两位重量级人物,则成就了“砣矶砚、登州礼”的史诗级经典。谁能想到,明代大文学家徐渭公开弃端歙、爱砣矶砚那么直接:“向者宝端歙,近复珍鼍矶。”一次徐渭到青州,东道主青州王在送别时为他准备千金作礼,他“睨而却之”,独选一方砣矶砚,说来日以此砚作为友情的回忆。后来徐渭入狱,青州王专门派人去看他,带去的礼物仍然是砣矶砚。为此,徐渭感动之余,又写了两首诗:“绣词锦字来天上,雪浪金星出海中”“恭承锦字题文石,尚带青州海气浓”。

清代刘墉与纪晓岚都是藏砚家,且经常赠砚戏砚。刘墉的叔叔和堂弟,每每让人捎去家乡特产,首选就是砣矶砚。叔侄之间唱和砣矶砚,更是叙亲怀乡之乐事。难怪刘墉作诗:“此日墨卿真不朽,信知片石有奇功。”

近三年来,我应邀参与了砣矶岛非遗及砣矶砚馆项目,研究、提供了砣矶砚“十大名人巨匠”和“七十二贤”的创意设计。我从家藏百余方老砚中,精选六十方作为馆藏展陈主体,开馆仪式上我获颁名誉馆长证书。

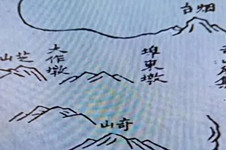

我自豪生于斯长于斯,宋代老砣矶砚坑洞就在砣矶西村所辖海湾——山西画廊。人若要到坑洞,从山顶涉步需百余米、600级台阶,船行顶浪要数公里、半个多时辰。每逢走近这处已坍塌的老砚坑洞,我眼前就闪现出上千年来砚工们取石制砚的身影,仿佛听到我爷爷半个多世纪前锤石钻岩的叮当声响。

后来,我爷爷为生计弃海登陆,花甲之年由“船老大”改行为“大石匠”,就是在老砚洞附近,打制炕板、檐石板,间或弄砚。爷爷制砚,是当“石匠”的副产品,家里上学的孩子每人一方砚,是必不可少的。当然,凭他乐善好施的性情,也会满足邻家孩子的求砚之需。不过,那时工具不济,做砚犹如凿石,只是切个方边、磨个平面,顶多挖个砚窝而已。后来流传“砣矶砚无好工”的俗语,大概就是说的这个情形。

其实,砣矶砚有好工,应首推石砚盛行的宋代。我常跟砚友讲自己千里追宋砚的往事。那是十年前,我从歙砚网上,扒出一方大个的宋式砣矶蝉砚。我利用出差的机会,自烟台到济南,转车去德州一家宾馆,像地下工作者一样与卖砚人“接头”。现场看砚确定无疑,我以当时一个半月的薪资,买下这方心心念念的砣矶蝉砚。如今此砚成为砚馆年份、品相、包浆最好的一方,堪称砣矶砚好工的天花板。

说者无意,听者有心。听过这个故事的砚友董博士,竟然也定制了一方小砣矶蝉砚,在我今年过生日小聚时,真诚地作为礼物送给我。蝉砚造型盈掌,意含“一鸣惊人”,它既表达了砚友相“知”之情,也祈愿了“鸣”砚之意。受赠玲珑一砚,仿佛穿越了砣矶砚传承的千年时空:古与今、大与小、用与赏……

我有幸收藏并研究鲁砚奠基人石可先生的砚,他的砚随形古意,少工带铭,是现代砚的范式引领。感恩砣矶砚技艺传承人王守双,给予我入砚行、刻砚铭的启蒙和砚材、技艺的指导;难忘师父“民间砚雕大师”乔治芳,对我传统手工砚艺的熏陶,临终前赠砚及全部砚书、工具。他们的关爱研浓了我的砚学“墨香”,也是砣矶砚文化的一种交接和传承。

动脑又动手的习惯,让我积十年之功,撰写并出版了《中国名砚——砣矶砚》一书。对砣矶砚的创意设计、铭文锲刻,亦身体力行,比如对中国梦船池砚的设计监制,使之成为非遗馆的“镇馆之宝”,还有对故宫版乾隆砚的指导摹刻,拿到了砚会展的“金奖”。母亲过世时,我选与她同庚的旧砚,敲碎一角,题刻铭文、祭图,以资纪念。素平同学老父戎马半生、心系海岛,我赠砚撰铭,寄托哀思,表达海岛人对老革命军人的真诚敬意!(吴忠波)

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号