1968年前,烟台市南郊世回尧公社(现世回尧街道办事处)有7个自然村(当时叫生产大队),每个村一所小学,本村的社员子女都在本村上学,国家除了为公办教师发工资外,民办教师、校舍和办学经费一律由大队负责。

由于当时条件差,每个村的学校都不是正规校舍,一般借用民房,课桌椅因陋就简,甚至两摞砖上放块木板就当课桌,凳子学生们自己从家里带。

当时,6142部队驻扎在小东夼村,部队干部的子女面临着上学难的问题,于是提议由部队投资,大东夼、小东夼两村出地皮和人工,共同兴建一所新的小学。

经协商,选址在三地正中的小东夼村地盘上,由小东夼出地皮、大东夼出工、6142部队出材料资金,于1966年开始动工。经过近3年的奋战,新校舍于1968年顺利建成并投入使用。

新校舍共有20多间,其中教室18间,另外还有办公室及其他建筑。教室门窗都是玻璃的,明亮宽敞, 课桌椅也是崭新的, 操场也很平整正规,校舍条件在当时烟台农村可以说数一数二。周边学校的师生们望着这样一所接近现代化的学校, 怎能不心生羨慕之情呢?两村群众都欢天喜地,为了表示对6142部队的感激之情及纪念驻军部队与当地百姓的鱼水之情,共同建议学校取名为“军民小学”, 并报请烟台市教育革命委员会批准。

学校建成后,在世回尧公社革命委员会的安排下,我出任军民小学第一任校长(当时叫学校负责人),与大东夼革委会派出的贫下中农代表林文序、小东夼革委会派出的贫下中农代表朱升平及驻军6142部队派出的军代表张守宣、孔繁敏组成了学校管理领导小组,共同领导管理学校。

让我们感到幸运的是,在那个教师被称为“臭老九”的年代, 6142部队的文团长和广大官兵们对学校工作特别支持,对教师很尊重。他派出的两位军代表张守宣和孔繁敏兼任校外辅导员,为学校做了大量工作,把部队的良好作风带到了学校。他们为学生们讲纪律、讲革命故事,进行军训,丰富了学生们的校园生活。

自从有了军代表,胡闹的学生少了,遵守纪律的学生多了, 这为学生们长大成才奠定了坚实的基础。

再说文团长。文团长后来担任威海警备区副司令员,离休后一直在威海居住,前年因病去世。他尊师重教、拥政爱民,有两件事让我很受感动:一是当时部队营房每月放映两次电影,每次放映前他都通知我们去看。我第一次看电影因故去晚了,没想到文团长在场地中间为我们教师留出了位子,还组织战士起立鼓掌,欢迎教师入座;团长的孩子文海宁受团长影响,品学兼优,文海宁现在60多岁了,但一直不忘师生之情,虽家住威海,但每年春节都不忘问候老师。

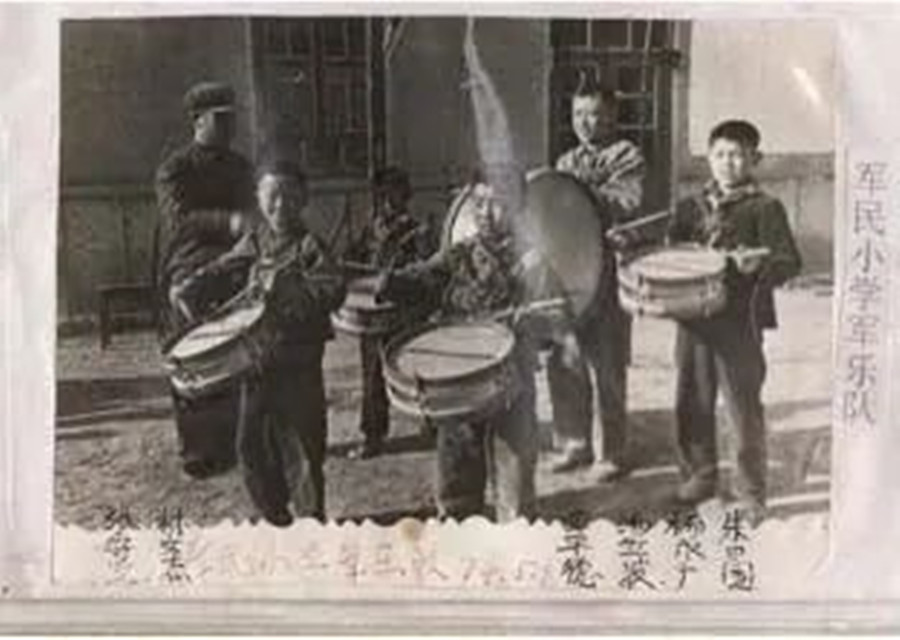

让我这个校长感到自豪的是,当时两位军代表为学校组建了两支队伍——军民小学红小兵军乐队和军民小学红小兵篮球队,他们训练有素,水平较高,在全公社教育界很有名气。那时经常集会游行,我们这支红小兵军乐队在集会游行中一亮相,相当吸引眼球。红小兵篮球队的水平也不俗,在公社校际间比赛经常获得冠军。

军爱民,民拥军,当时我也经常组织军民小学师生到6142部队营房拥军,帮助部队官兵打扫室内外卫生、洗衣服和帮厨。军民小学很快成为全公社的一面红旗。

2014年9月,由芝罘区政府投资,新建的设施一流的新军民小学正式投入使用了,原军民小学完成了她的历史使命。

为了整理校史,现任军民小学校长山其红联系上了我,希望我能提供一些原始资料。我首先想到的是“军民鱼水情,吃水不忘打井人”,6142部队的真情学校一定不能忘,解放军永远是学校师生学习的榜样,军民小学拥军爱民的传统会代代相传。(张昭璞)

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号