1

上世纪六十年代初期,我在故乡蓬莱村里集镇石门口村上小学二年级,第一次听说王成钦的名字。

那天上午,学校召开全体师生大会,阎福令校长告诉大家:“咱村的老八路军干部王成钦,身在兰州心系故乡,寄来一批图书和蕨麻,学校准备建立王成钦捐书专柜,同学们可以借阅!”校长话音刚落,同学们欢呼雀跃起来,雷鸣般的掌声响起来,懵懂无知的我也跟着鼓掌。要知道,当时我们学校和村里办不起图书室,也买不起图书,能有一本小画册看就很奢侈了。

上世纪六十年代末期,我十四五岁的时候,戎马半生的王成钦回到阔别多年的故乡探亲。他走遍石门口村的四道沟三道梁一面坡,听党支部介绍村里的情况,提出因地制宜,山耩薄地不再种小麦、玉米,扩大梨树种植面积,提高梨树坐果率。

1964年王成钦被授予上校军衔

那年正月初一,村里召开全体村民大会,不谙世事的我也去了,第一次见到王成钦。

他高高的个子,衣着朴素,头发稀疏,古铜色的脸上写满沧桑,目光深邃,站在戏台上就像成熟的红高粱。他讲了一些改变村中落后面貌的建议,语速缓慢,与我想像中战场上叱咤风云的将军风度大相径庭。当时,有人提岀要他讲讲在部队的立功情况,他摇了摇头。——多年以后,我就此问及王成钦当年借宿的亲戚方杏,方杏说,他在家也从不讲自己的功劳。

那次探亲,王成钦看望了本家人,走访了一些老兵和五保户、困难户。看到哪家困难,就掏钱捐助。

直到现在我才知道,王成钦当时的工资也不高,但他省吃俭用,把攒下来的钱买图书捐给故乡,激励后学。

2

我家里珍藏着一张老照片,每每看到它,心里就会泛起一圈圈感动的涟漪。

1981年,我在村里小学教学。8月的一天上午,村支书张永义和王成钦走进学校,召开了一次全校教师会,王成钦讲了约半小时的话。他依然语速缓慢,但掷地有声:“百年大计,教育为本,你们这几个年轻人担负着石门口村最重要的责任,地荒荒一年,人误误一生,一个学生就是一个家庭的希望,能不能让这些娃娃走岀石门口这个小山沟,就看你们的了……”

当他得知学校还没有图书室时,声音又高了起来:“再穷不能穷教育,再苦不能苦孩子,以后我每年多寄些书给你们,办一个图书室,开阔学生们的视野;如果有条件,我再设个奖学金,资助每年考上大学的孩子们。”

王成钦的一番话,说得我们几个年轻教师热血沸腾,激动不已。

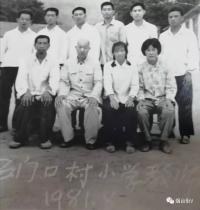

散会后,王成钦和我们合影留念,留下了这张照片。

1981年王成钦(前排左二)与石门口村小学教师合影(后排右二为本文作者邢元林)

当年我考入蓬莱师范,毕业后分到村里集中学工作。多年后,我听在村里学校任校长的由忠胜说,王成钦每年都要寄几次书回来,还为村里集中心小学、炉上张家小学和村里集联中捐书。在村支部工作了30年的方集烈告诉我,从2007年开始,王成钦每年都会寄回五千至六千元,给村里每个考上大学的学生每人一千元,剩下的一千元就让支部买些食品送给八十岁以上的老人。

退休前两年,我到了学校图书馆工作。那两年,我两次收到王成钦捐给学校的书,每本书的扉页上都有他的签名、日期及盖章。

一位伟人曾说过:一个人做一件好事并不难,难的是一辈子做好事。王成钦为家乡捐书助学有多少年呢?我问过在家乡小学教学的邢元春:屈指算来,有四十八个年头!除了资助大学生和老人,他还捐款捐物给村里的民兵连,给抗战老兵和五保户、贫困户,给村里集镇敬老院,故乡许多莘莘学子读着王成钦捐的书考上了大学,实现了自己的梦想,但王成钦从来没要求一点回报,就连学校礼貌性地寄给他二斤花生,都受到他的批评!

3

为了真切地了解王成钦,今年夏天,我从方杏那里借到了王成钦的女儿王天安编写的一本书———《父亲王成钦》。一口气读完,我的心灵受到一次洗礼:一位身经百战、岀生入死、默默奉献的老八路形象,在我眼前耸立起来,就像故乡的老朵顶山,须仰视可见。

王成钦年少时,父母相继离世。他是长子,求学懂得革命道理后,1938年6月,他安排好三个弟弟和一个妹妹,一路辗转到了延安。他先是考入延安抗日军政大学第四期军事队,毕业后,因成绩优秀被转到第三期政治队学习,后来被选调到八路军总政治部战地考察团,成为一名战地记者,在西北野战军随军征战,数立战功。1966年4月,王成钦从玉树军分区后勤部部长的职位上转业到甘肃省农机管理局,后调到甘肃地震局,直到1983年离休。

离休后,他和夫人周效惠依然坚持捐书助学、捐款搞公益,每年拿岀一两个月的离休金,购买少儿、科普、革命书籍等,分寄甘肃贫困地区的十七所中小学;各地的许多公益事业,他也多有捐赠。2009年,两位老人把几年积攒的十万元钱,以“周效惠助学基金”的名义捐给甘肃省青少年发展基金会,资助了一百名贫困大学生。甘肃日报记者为此采访王老夫妇时,看到他们饭桌上只有两个素菜、一盆米饭,与之形成鲜明对照的是一摞摞捐款单。

王成钦被授予“希望工程贡献奖”

王成钦捐书助学、热心公益的事迹先后被《甘肃日报》《兰州日报》《中国青年报》《工人日报》《新华社每日电讯》等九家媒体报道过。据统计,截至2014年7月底,他的各种捐款达到三十余万元,捐赠图书两万多册,累计三万余元。

当问他们为什么这样做时,王成钦说:“我们的想法很简单,离休了,国家给我们的待遇很好,我们的生活也很简单,不需要花什么钱,儿女们都独立了,我们就想‘投资’教育,这对国家、个人、家庭都有好处。”

王成钦的女儿说,王成钦、周效惠夫妇生前有遗嘱:百年之后,把骨灰撒入黄河,让躯体化作肥料,肥沃黄河两岸的土地,为社会做最后一次贡献。他们相继离世后,儿女们真的就把他们的大半骨灰撒入黄河,小部分带回王成钦日思夜想的故乡,长眠在故乡的土地上……(邢元林)

本文图片由作者提供

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号