农时不等人,海田播种忙。“哒哒哒……”凌晨两点,阵阵马达声划破夜海与天幕交织的沉寂。初冬的寒风里,大钦岛乡的渔民群众顶风沐寒,抢抓时机,采苗、夹苗、挂苗一条龙作业,海面与岸上联袂上演一场热火朝天的“冬播大戏”,一年一度的海带夹苗生产奋战正酣。

凌晨两三点钟,天色黢黑黑一片,大钦岛乡的各个渔港码头却是灯火通明,一派繁忙。“3号6个,50加6,56个”一顶顶军绿小帐篷、养殖场内传来阵阵记件声。灯光下,渔家大妈大嫂们身着各色棉袄、鲜艳头巾和高筒雨鞋的标配“战衣”,排排坐在夹苗器前,一拉、一拧、一夹,熟练地“穿针引线”,将二三十公分的海带苗均匀地“夹”进苗绳的缝隙中。“我们每天早晨两三点钟过来,夹到下午3点来钟,一天能夹个一百五六十根。”有三四十年夹苗经验的北村渔嫂田玉双手法娴熟,边干边聊,手中的活计一点不耽误。

“时间不等人,这个季节就是夹苗的季节。我们村里每个妇女都出来夹苗,俺家养了4000来绳,每年能产海带7、8万斤。”东村养殖户赵传伟边发苗边说,话里流露出与时间赛跑的忙碌。

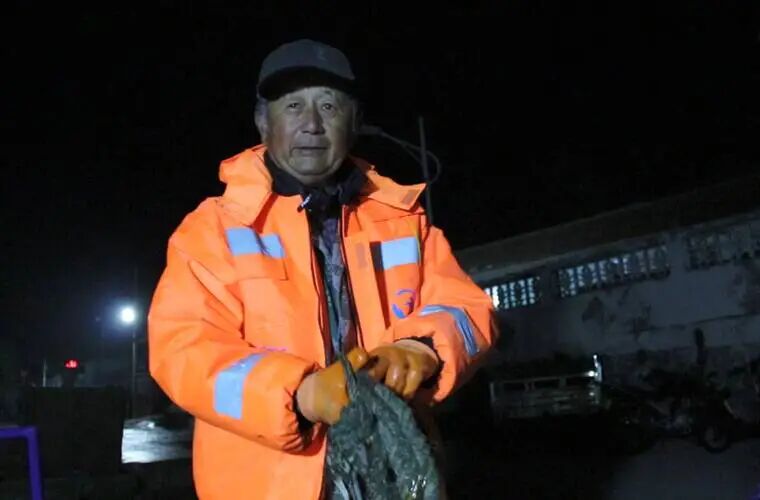

与内陆的春播夏植不同,在长岛,每年的11月是海带的“播种”期。为了抢抓晴好天气让海带苗走出育苗小天地,投入大海的广阔天地历练成长,渔哥渔嫂们与节气抢时、与海浪共舞,用寒风中的辛勤劳动播种来年海带丰收的希望。军绿帐篷和养殖场内外,他们身穿防水围裙或水衣水裤,脚着长筒水鞋,井然有序地开始自己的工作:有的负责从海上采收、运回暂养的海带幼苗;有的负责用海水浸泡夹苗用的尼龙绳;有的负责检查夹苗质量和搬筐吊装;而渔嫂们则发挥心细手巧的优势,专司夹苗。一系列工序在机械和人工配合下环环相扣,流水不滞。

“现在是夹苗的季节,工人大量进岛,来年5月份开始收成海带,因为大钦岛的水质是比较优质的,天时地利因素都有,气候也非常好,一方净土养一方人,创造了大钦岛老百姓优越的生活环境。”东村养殖户范红霞道出了大钦岛海带好的奥秘。

“明年春天,我们就开始加泡、掐坠子,赶五月份我们就收割了。”东村养殖户孙长杰仔细检查着每一根绳的夹苗质量,这关系到海带在大海里的成活率,检查合格的海带苗被统一放置在储藏筐内,洒水保湿后运往海上养殖区挂养。

与此同时,在蔚蓝的大海上,与海带夹苗相关的环节也在有条不紊地进行着。养殖工人大多是从业多年的“老手”,经验丰富,配合默契,吊装、递送、系坠、挂苗、抛绳……海带苗从“集体宿舍”被搬进“宽敞别墅”,沉睡的海田在渔民们的精耕细作下焕发新的生机。过不了多久,播种下的苗种将变成一片郁郁葱葱的海中森林。

“今年选种的‘宽菜’品种,海带特点是叶宽、片厚、带体长。这么冷的天夹苗非常辛苦,对于靠海吃饭的人来说,冬天就是我们的抢种季,为2026年海带丰产丰收打下一个坚实的基础。”小浩村养殖二场的唐道帅熟练地与养殖船上其他三位养殖工人打着配合,保证每一根苗都挂得结实到位。这些长在绳子上的小嫩苗在未来几个月的时间里,要在冰冷的海水里经风历浪,锤炼体格,慢慢长成肥壮的大海带。

海带适宜生长在低温海水中,依托海洋气候滋养的韧性生态,是长岛耕海牧渔的重要养殖品种。大钦岛海域海流通畅,盐度适中,水质肥沃,具有得天独厚的区位优势。近年来,大钦岛乡依托60多年的海带养殖历史,在“院所+专家+企业+渔户”的产学研一体化模式带动下,通过加大科技投入,探索生态养殖新模式,拓展生态渔业“新境界”,构建从养殖、加工、销售的“一根海带”全产业链,加快藻类养殖转型升级。目前,全乡以“B013”“克隆E25”、丰宝为主要海带养殖品种,养殖面积达1.3万亩,近300万绳,2025年加工干海带2.4万余吨,总产值近2亿元。守望着一片蔚蓝,大钦岛群众在勤劳与智慧的加持下,让“蓝色粮仓”越来越丰盈,“海洋牧歌”越唱越响亮。

编审:王巧

法律支持单位:山东助商律师事务所

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号