在科技飞速迭代

各类智能清洁工具不断涌现的当下

大扫帚的身影已逐渐远离都市人的生活

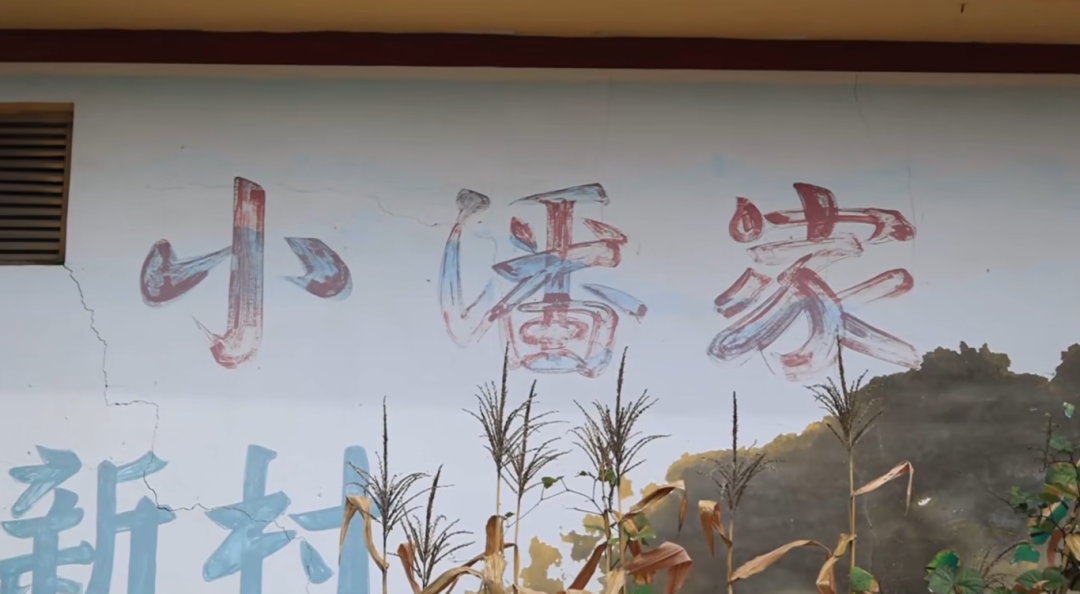

但在福山区臧家庄镇小潘家村

仍有一群坚守扎扫帚的老手艺人

日复一日、年复一年地

用双手编织着对传统手艺的热爱

小潘家村制作扫帚的历史已有100多年。在村民们的记忆里,这门扎扫帚的手艺就像“传家宝”,从祖辈传到父辈,再稳稳交到他们手上。“管我记事,我爷爷就干,我听我爷爷说,他的爷爷就干这个。”村民潘立波回忆道。

扎扫帚的用料多以浙江产的毛竹、楠竹枝为主。早年间,村里的青壮年为了运回原料,只能推着小木车,徒步往返青岛的火车站或码头,一趟就要耗费三四天,只为将一捆捆竹枝运回村庄。在那个年代,一把扫帚的利润只有几毛钱,却是许多家庭重要的生计来源。

到了70年代,村里成立了扎扫帚副业组,手艺人们走出村庄,前往栖霞、蓬莱等地,为供销社加工扫帚。手脚麻利的人一天能扎五六十把,每把挣1-2角手工费;若是制作更费时费力的优质扫帚,虽然一天只能完成二三十把,却能换来更高的回报。手艺好的社员,会自己买些毛料在家扎扫帚,卖个1-2块钱补贴家用。

别小看这把手工扫帚

要做到结实、好看又耐用

藏着不少“门道”

要想扎出一把好扫帚,刮子、尺码、捅锥是工具标配,还需剪子、锤子予以辅助,材料除了毛竹、楠竹枝,还要备上竹皮或铁丝。

扎扫帚的第一步“备料”就大有讲究:“剁料”即去掉竹枝的根和叶,“挑料”即分出“大梃”(粗料)和毛料,“梃”即弃掉“大梃”的枝叶,还有分出左右“梃”和理“小毛”等程序。

后续全凭手上功夫,只见老手艺人拿几根“大梃”用尺码固定,铺上毛料,盖上细些的“盖梃”,用铁丝捆扎后,再用小斧头敲实,抽出尺码,结上牛鼻子扣,捅锥钻孔,在“大梃”背后插上竹竿。最后再用刮子梳去残叶,细细做“股”。一堆杂乱的竹枝就这样在一缠一绕、一敲一扎中,变成一把整齐的扫帚。

小潘家村的手艺人还有自己的 “讲究”,“大梃” 要分清阴阳面,做“股”时要把好看的毛料用在显眼处,这样做出来的扫帚不仅好用,还“耍光”(漂亮)。

小潘家村生产的扫帚,不工业化、不偷工减料。它们或许没有其他清洁工具那样时尚与高科技,但扎实的用料和纯手工的韧性,让它们格外耐用、好使,是很多老主顾心中无可替代的“扫地神器”。

然而,随着时代变迁

这门“费时费力”的老手艺

逐渐被年轻一代冷落

如今,小潘家村里仅剩些年逾五、六旬的老师傅,仍在默默坚守着这门手艺。“这活是一代一代传下来的,我不想放弃,还想在村里把它发展壮大。”村民潘为杰的话,说出了老师傅们的心声。

他们或许不懂“文化传承”的宏大叙事,也没指望靠这门手艺赚大钱,只是习惯了每天坐在小院里,摸着熟悉的竹枝,重复着做了大半辈子的动作,这是他们与时光对话的方式,也是对老手艺最朴素的热爱。

编审:李蕾

法律支持单位:山东助商律师事务所

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号