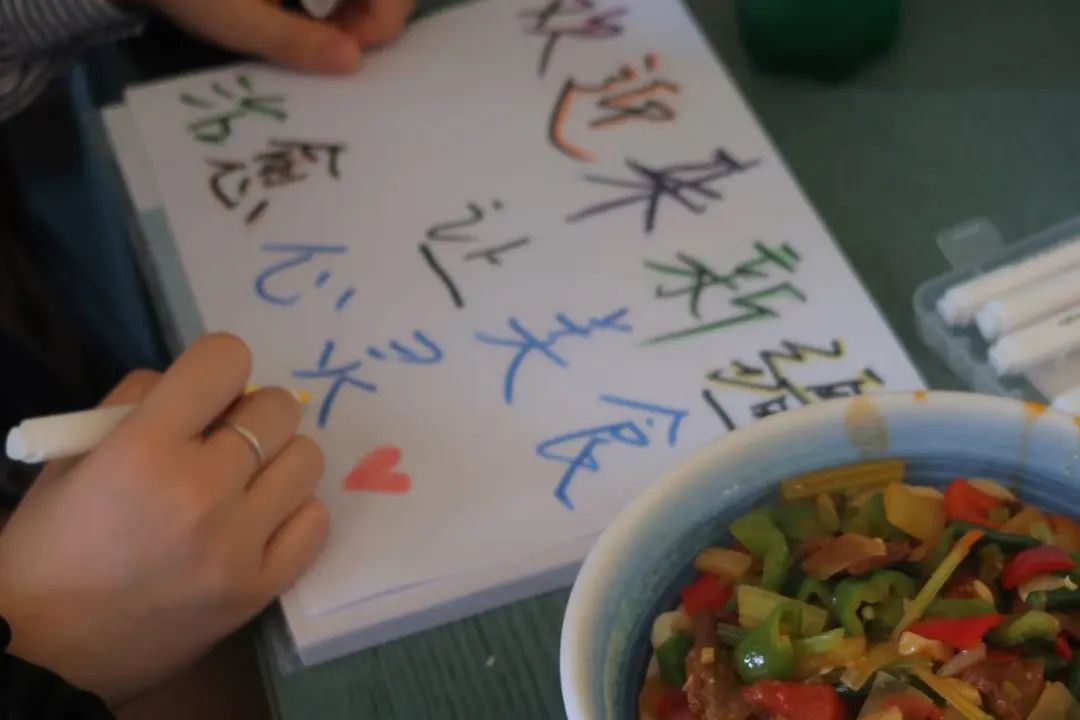

8月20日傍晚,乌鲁木齐雅玛里克山脚下的青年社区活动室飘着面香与孜然味。10岁的法依扎·拜合提亚尔把一只插着牙签“长剑”的胡萝卜高高举起,像展示战利品:“看!胡萝卜骑士!”——这是她刚刚在来自山东的姐姐们指导下完成的“蔬菜玩偶”。谁能想到,这个小小的橙色玩偶,竟是一堂跨越3600公里的“心理课”教具。

“我们希望通过彩泥、绘画这些形式,让小朋友们去学习一些跟中华饮食文化相关的知识,更多地了解中华优秀传统文化,也让自己的内心更强大。”山东城市服务职业学院西餐学院教师刁祈月说。过去十天,她和“食光心晴”志愿服务队的成员们把课堂从烟台搬到乌鲁木齐的街头、幼儿园和社区,用“七色主题”美食课程,为当地的孩子搭起一座“舌尖+心灵”的桥梁。

志愿者们的行动也引起了当地媒体的关注。新疆日报石榴云客户端、新疆广播电视台/丝路视听等重点媒体赶赴现场作了报道。

▲新疆日报石榴云客户端报道

一把“抓”出的情感地图

故事要从天山区的一条巷子说起。服务队拎着摄像机和录音笔,请烤肉摊的维吾尔族大叔、馕坑旁的哈萨克族阿姨用普通话介绍家乡味。“做一把抓,面剂子要匀、馅要足,烤出来的是咱新疆人的实在!”大叔边说边翻手腕,焦黄的“一把抓”在空中划出弧线。大学生们把这些方言与烟火气剪成短视频,通过公众号推送。

“语言从舌尖开始,认同从胃出发。” 志愿者认真记录每一段讲述,把采访整理成《新疆美食情感地图》,抓饭、大盘鸡背后,是“奶奶的手背温度”“爸爸的烤肉秘诀”。地图被印成双语卡片,带进接下来的每场活动。团队同步拍摄短视频、采集音频,通过公众号、视频号等多平台推送。

红色故事里的家国味道

“你们知道一块沂蒙煎饼背后藏着什么吗?”在沙依巴克区,青年社区的“红色自信”课堂一开讲,孩子们的喧闹瞬间安静。志愿者拿出一张薄如纸的山东煎饼,讲起革命年代沂蒙红嫂把最后一口粮食留给八路军的故事。投影里的黑白照片闪过,孩子们屏住呼吸。一名哈萨克族男孩阿依登举手:“我奶奶也会做这种饼!”笑声刚落,他又补一句:“可我们叫馕。”哄堂大笑中,“煎饼”与“馕”在童声里完成了跨越千里的拥抱。

接着,饺子、月饼、粽子轮番登场,不再只是节日符号,而成了解码“家国”的钥匙。当志愿者把一枚月饼掰成四瓣递给孩子们时,有人轻轻说出“团圆”二字,汉语与维吾尔语交错,却异口同声。

馕饼上的彩虹情绪课

汇佳英才幼儿园里,5岁的丽娜把蓝色奶油涂在馕饼上:“这是安静的大海。”她想了想,又用红色点上几笔:“可海里也有小鱼在开心跳舞。”——这是“色彩情绪对话”环节的一幕。志愿者们把新疆最日常的馕饼变成调色盘,让孩子们用颜色说“心里话”,再用普通话描述情绪。

更让人惊喜的是“食偶奇思”。丽娜给茄子贴上眼睛,编了段“骑士救公主”的故事,怯生生地用普通话讲给志愿者听。讲完,她自己先咧嘴笑了:“茄子原来也会勇敢。”

把烦恼“揉”进面团

青年社区的“橙色活力”课堂,孩子们把南瓜粉、红曲粉撒进面团,拍打、拉扯,再塑成葡萄串、小章鱼。“我把今天的烦恼都揉进去了!”11岁的阿依努尔举起紫色面团,冲着镜头做鬼脸。十分钟后,她重新捏了一个笑脸饼:“现在它变成快乐了。”

一旁的“金色文明”区,志愿者们带领孩子体验西餐文化中的尊重与美学。小朋友昂萨尔·木合塔尔第三次把水杯碰倒,脸红到耳根。志愿者俯下身子,递过纸巾:“没关系,我们再试一次。”三分钟后,昂萨尔稳稳地舀起一勺酸奶,周围响起热烈的掌声。

尾声:把故事带回烟台

乌鲁木齐的傍晚比烟台晚一些。当志愿者们宣布活动结束时,孩子们还在依依不舍地抱着“蔬菜玩偶”合影,家长们拎着“健康小卫士”奖状,大家都喜气洋洋。刁祈月和学生们要把现场音频、照片连夜整理成电子手册,计划带回烟台,做成可复制的高校志愿服务模板。“我们想进一步推动这种跨地域、跨文化的融合实践,鼓励更多师生投身社会服务,用我们的专业与热情回馈社会。”刁祈月说。

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号