“1945年12月5日,我加入了中国共产党!”说这话时,98岁的刘宗山老人眼中泛起光亮。岁月虽已模糊了他记忆里的许多片段,但参加革命、入党的日子,在他脑海中却无比清晰。

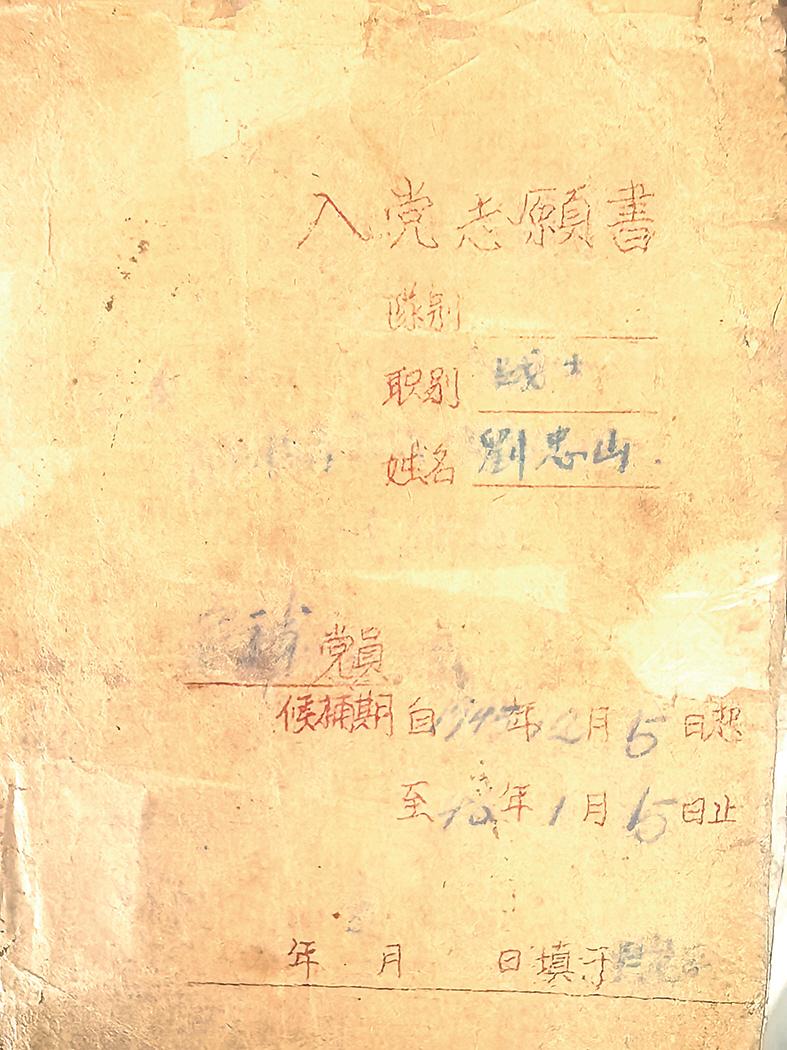

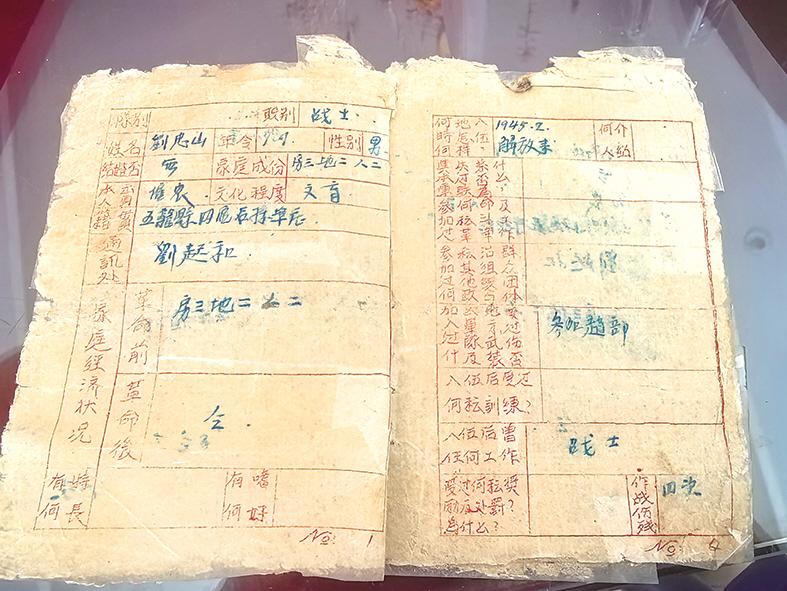

昨日上午,在刘宗山家中,记者见到了一份跨越80年的入党志愿书。纸张早已泛黄,边缘也已严重磨损,上面的字迹在岁月侵蚀下变得模糊不清,却被老人精心保存至今,承载着一段永不褪色的初心印记。

老英雄刘宗山与小儿子刘京奎

烽火岁月中的青春担当

刘宗山(曾用名 刘忠山)是莱阳姜疃镇后森埠庄人,1943年,战火纷飞的年代里,16岁的他在莱阳毅然投身革命,加入了抗击日寇的队伍。

那时莱阳的日军兵力相对薄弱,而相邻的海阳却是敌寇密集盘踞之地。“我们专挑夜里行动,摸黑往海阳去,就打他们个出其不意!”刘宗山回忆起当年的游击战,声音里仍透着一股子劲儿,“我那时候年纪小,跟在队伍最后打掩护。”夜色中的奔袭、枪声里的周旋,成了他青春记忆里最深刻的印记。

1945年2月,刘宗山成为一名八路军战士。枪林弹雨中,他见过战友在冲锋时倒下,鲜血染红了脚下的土地;也见过指导员在阵地上举着红旗,高喊着“跟我上”冲向敌阵。战友的牺牲没有让他退缩,反而像火种一样点燃了他心中的信念:“跟着共产党走,才能把鬼子赶出去,才能有好日子过!”

同年12月5日,经过战火洗礼的刘宗山,正式加入中国共产党。 这个日子,从此成了他生命里最珍贵的坐标。

伤残背后的战地荣光

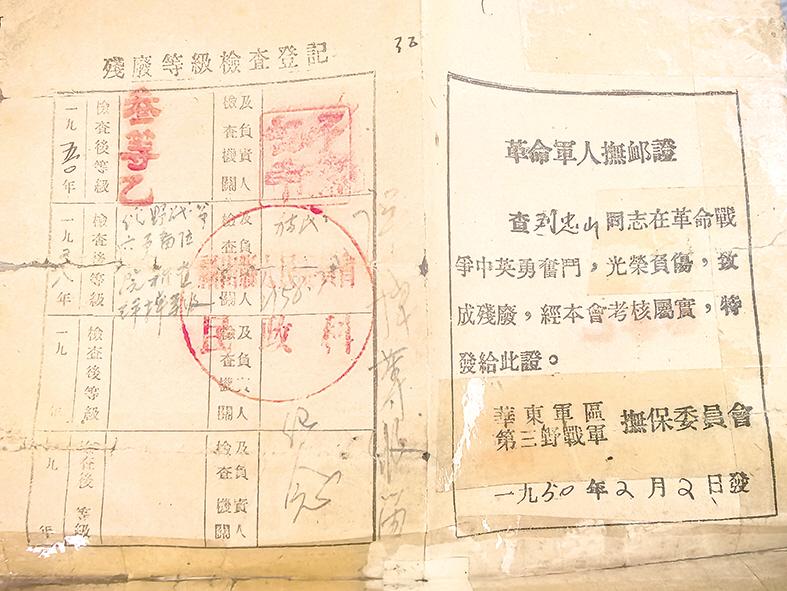

“刘宗山同志在革命战争中英勇奋斗,光荣负伤,致成伤残,特发给此证。”泛黄的纸页上,钢笔字迹虽已有些斑驳,却仍透着沉甸甸的分量。在刘宗山家中,除了那份珍藏的入党志愿书,这本1950年颁发的革命军人抚恤证,同样诉说着他那段浴血奋战的峥嵘岁月。

1946年在即墨的一场激战中,冒着枪林弹雨冲锋的刘宗山不幸负伤。子弹先是击穿他的左腿,剧痛让他顺势跪倒在地,紧接着又一颗子弹击中他的左臀部。这两处枪伤,不仅造成他行走不便,更导致其左手活动从此受限。

因伤残无法继续留在战场,刘宗山回到了家乡。1956年,他进入青岛铁路分局回里工务段工作,在铁路岗位上继续默默奉献。

尽管当年在家人无微不至的照料下,身体渐渐康复,但每逢阴雨天,旧伤仍会隐隐作痛。不过,如今的刘宗山身体挺硬朗,对眼下的生活十分满足。“如果没有共产党,我还在地主家扛活呢!”这句话,他常常挂在嘴边,话语里满是真挚的情感,“感谢中国共产党,让我们过上了今天的好日子。”

入党志愿书

革命军人抚恤证

岁月沉淀的家风传承

如今,刘宗山与小儿子刘京奎住在一起。提起父亲,刘京奎的记忆瞬间拉回童年:那时一家人住在莱阳姜疃镇后森埠庄,母亲操持着家里的大小事,父亲在莱阳工作,每周才回一次家。“印象里父亲年轻时话不多,总是不苟言笑,但做起事来格外认真,再苦再累从没一句抱怨。”

岁月冲淡了许多日常琐碎的记忆,战场上的片段却在老人脑海中愈发清晰,成了他时常念叨的“必修课”。他总跟家人讲起战争的残酷:有次跟着班长、连长一同执行任务,出发时队伍整齐,回来时却只剩他一人。

每当说起牺牲的战友,刘宗山总会陷入长久的沉默,浑浊的眼睛里泛起泪光。即便身体伤残,他也总说“身上的伤是荣誉”,话语里满是对当下生活的感恩与知足。

“老父亲常教导我们,做人要踏踏实实,过日子要勤俭节约,更要懂得知足感恩。”刘京奎感慨道,“这些朴素的道理,是他用一生经历沉淀下来的财富,也是我们家的传家宝。”

YMG全媒体记者 宋晓娜 刘晓阳 通讯员 耿鹏 贾延豪 摄影报道

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号