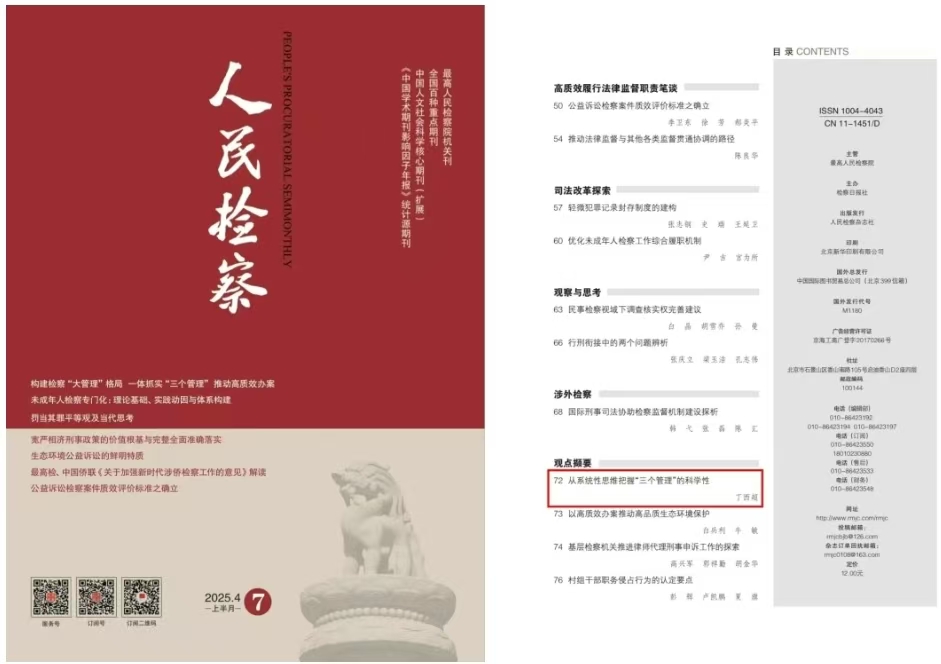

近日,烟台市检察院党组书记、检察长丁西超撰写的理论文章《从系统性思维把握“三个管理”的科学性》在《人民检察》第7期上刊登。

附全文

从系统性思维把握“三个管理”的科学性

最高人民检察院党组提出“切实把检察管理从简单的数据管理转向更加注重业务管理、案件管理、质量管理上来”。笔者认为,“三个管理”体现了马克思主义系统性思维。系统观念的核心在于认识事物和把握规律时,必须充分考虑系统与要素、要素与要素、结构与层次和系统与环境之间的内在联系和相互作用,以系统的观点分析问题和解决问题。最高检党组在肯定检察机关监督办案主责主业的基础上,提出加强“三个管理”,是系统性思维在检察机关的生动实践。

管理和办案密切关联不可割裂

办案是检察机关的主责主业,但没有管理的办案像未经设计、随机生产、缺少质检、没有售后的产品,其质量效果难以保证。办案需要管理、管理促进办案。

一是管理明确办案目标。“三个管理”的核心目标是高质效办好每一个案件,是司法办案的导向和指引,每个环节、每个案件都要体现“高质效”。

二是管理规范动态过程。业务管理从顶层设计上研判检察规律、发展趋势、总体特点并规划发展路径,确保检察工作大的方向和趋势科学合理正确,是宏观上的动态管理。案件管理从初始受理、工作流转、流程监控、质量评查等维度进行把关,实现每一个案件的动态监督管理,推动司法责任制落实到每一个案件、每一个环节、每一个组织和每一个办案人。

三是管理提升实体效果。“三个管理”各有侧重、作用不同,如果说业务管理、案件管理更加关注和体现监督管理的动态化,质量管理则通过设定目标、过程管控、评查检查、整改追责等方式把控质量,促进办案效果更优。

三个管理”有机统一整体推进

“三个管理”由表及里、层层递进,有关联交叉、有共性个性,是一个系统的整体。

一是从要素保障看,首先需要消除“重办案、轻管理”“重独立、反管理”的思想误区,积极树立尊重管理、相信管理、支持管理、融入管理的理念。需要进一步改革完善检察管理模式、体系,比如,检察长、检察委员会要从宏观管理的角度出发,探索适应检察工作高质量发展的领导、监督、决策、指导机制,发挥统领作用,推动形成科学管理机制。

二是从管理主体看,包括检察长、检察委员会、案件管理部门、业务部门、办案人和政工、检务督察等协同部门。各主体之间要加强协同、有效衔接,提升管理合力。

三是从管理对象看,“三个管理”既管宏观整体,又管微观具体,以宏观贯穿微观,以微观体现宏观。例如,质量管理具有明显的反向审视功能,为案件管理提供基础参数和资料,推进统一司法办案标准和法律使用;案件管理则具有明显的全息透视功能,纵向管控办案程序与实体,以中观视角的管理结果为整个业务管理奠定基础,推动业务管理科学化。

“三个管理”贯穿一体化理念

首先,上下一体联动是“三个管理”的必然要求。上级检察机关一方面应加强对本地区业务工作质效的分析、判断、调整,对较为集中的多发易发问题,在预测态势走向的基础上及时研判解决,发现、提炼、确定业务运行规则;另一方面,针对重大、疑难、复杂案件,加强对下领导监督,排除和抵御外部不当干预,同时综合用好提级评查、实地指导、督办交办等方式,将发现的办案程序和数据质量等问题具体落实到人,增强管理刚性。

其次,横向一体协同是“三个管理”的必然要求。各管理主体和措施手段不是孤立存在的,而是要发挥聚合效应。以业务管理为例,需要完善线索内部移送、案件协同办理机制,区域协调发展机制,推动“四大检察”结构优化、一体履职、综合履职。以案件管理为例,发挥办案人和办案部门“自我办案+自我管理”的双重融合作用,形成在办案中发现管理规律、在管理中改进办案机制的良性循环。以质量管理为例,办案部门要针对突出类案组织实施本条线案件评查,与案件管理部门统筹实施重点评查、随机抽查,形成各有侧重、类型互补和成果共享的案件质量评查体系;同时,为确保对重大问题案件的客观精准评定,还需要检务督察、政工人事、控告申诉等部门共同参与,多维度多视角测定,实现管案与管人同向发力。

编审:王巧

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号