小时候,整天盼着过年。过年不但穿新衣服,吃好饭,而且还供影。供影时家里呈现着一派烛光摇曳、香烟飘渺的景象,很是热闹。

过年供影,自古有之。明代刘侗、于奕正在《帝京景物略》卷二《春场》中记载:“十二月三十日……悬先亡影像……家长幼毕拜,己各自拜……”《红楼梦》中描写悬影,就是祭祀时悬挂祖先的画像,供大家瞻拜的礼俗。

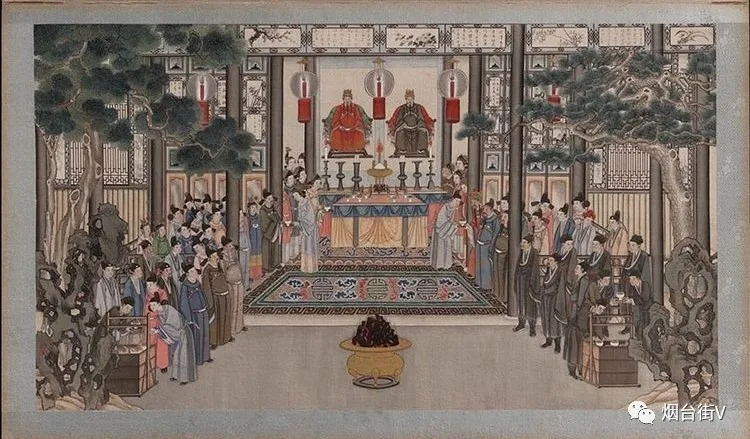

我家的“影”是一幅大中堂画。从画面上看是一张家庙宗祠平面图,用工笔重彩绘制而成。从下往上看去,在家庙门外两边是明清两个朝代的人物,左边是明朝一家人,右边是清朝一家人。成年人身着朝服,老人和孩子是盛装礼服。在封建社会里,女人是不能进家庙的,所以都是男性。小孩手提灯笼,老人拄着拐杖,仆人挑着食盒,扶老携幼到家庙里祭拜祖先。

家庙的大门气势恢弘,正中是大门,两边有旁门,门前一对石狮子,很气派。大门上方悬挂的金匾是“×氏宗祠”四个大字。黑漆大门上的对联是“俎豆千秋远”“本支百世春”。

进入大门是影壁,绘的是大海之中喷薄欲出的太阳。转过影壁是一处宽敞的庭院,有仙鹤、梅花鹿,寓意“六合同春”。另有玩耍的小孩在燃放鞭炮,抱琴背书的书童寓意“琴棋书画”。四周是青松翠柏,鲜花朵朵。

拾级而上,进入家庙。两边是龙盘玉柱,雕梁画栋。正中大匾榜书“慎终追远”四个大字。红毡铺地,跪垫一字排列在供桌前面。供桌上烛光辉煌,香烟缭绕,供有猪头三牲。在供桌后面正中是一尊牌位,上写着“×氏历代宗亲之灵位”。牌位的两边是一男一女二位老人端坐的画像,男左女右,为始祖考和始祖妣。始祖考妣以下是按照辈分排列的各世祖考妣,没有画像,是自上而下有序排列的牌位,上面写着名讳。

这就是影。在我们老家莱州,家家户户几乎都是一个版本。

虽说版本都一样,但在制作上,档次有高低之分。同一个版本的影像,我看到最高档次的是人物、景象等整个画面是人工用丝线绣出来的,栩栩如生;其次是印制在丝绢上,也是活灵活现;还有的是请知名画家画出来的珍藏品。这些影价格不菲,一般人家是买不起的。

除此,就是一般的印刷品了。画面用白描的线条刻板印刷出来后,人工涂上颜色,四边裱上绫子,敷上后背托纸,加上天杆地杆,就完成了一幅大的中堂画影。随着科技的发展,市场上出现了彩色喷绘的画影,五颜六色,鲜艳夺目,价格不贵。每到年关,市集上到处可见,大多数人家都是供奉这样的影。

按照礼俗,除夕要供影。

早上起来,祖父把明间吃饭的桌子板凳一应之物拾掇干净,腾出地方摆上一张大方桌,踏方桌上把影悬在正中央(说悬不能说挂)。两边是一副对联,上联写的是“香烟飘渺常思宗恩”,下联是“祖光辉煌永怀祖德”。然后,方桌铺上大红纸,摆上蜡台和香炉,桌子前面围上绣有凤凰牡丹图的桌裙,这就是供桌。

接下来,开始摆祭品了。先摆的是5个插着枣的五鼻大饽饽,摞在一起,放在中间。这时母亲在锅上忙活起来,做好5碗菜,有鱼、猪头肉、豆腐、白菜和鸡,分别寓意“连年有余”“步步高升”“富贵吉祥”“财源茂盛”“大吉大利”。

5碗菜的前面是用双碗扣出来的3碗大米饭。大米饭的前面是3个空着的小碗(准备盛饺子用)。两边摆着糖果点心和各种水果。最后,把3个空酒杯放在香炉的前面,供桌上摆设的物品基本上就齐全了。

说起这3碗大米饭,早年可是奢侈品,平日是吃不到的。每到除夕这天中午,为给祖宗上供,全家都会跟着吃上一顿大米干饭和猪肉大白菜,那个香啊,至今我还记忆犹新。

吃过中午饭,下午要贴对联。父亲在外地工作,不回家过春节时,每年贴对联的事是我跟着祖父干。我家的对联不用找人写或是到市集上去买,都是祖父自己写,正宗的玄秘塔正楷字。

对联贴好后要把院子打扫得干干净净。傍晚时分,要在明间供桌前铺上空壳的高粱穗子,老辈人叫撒尘。撒了尘之后,出嫁的女孩就不能再待在家里了,一直到正月初三日起尘前都不能回家,这叫“嫁出的闺女不踏娘家的尘”。

太阳落山后,天慢慢黑下来,这时就要出去请祖宗了。

村子里热闹起来,各家都在行动,同姓本家的老少爷们儿,按照约定的时间集合,准备出发。我家是长支,祖父的年纪和辈分最大,所以每年这个时候都在我家门前集合。人齐了,祖父和大人们走在前面,我们一群小男孩跟在后面(女孩子是不能跟随请祖宗的)。大人们拿着香、纸和酒壶,我们小孩打着灯笼,拿着鞭炮,一起出发。

一路上都不说话,见到其他的人家,碰面时互相也不说话,各自到每年固定的地方(一般都会选择在大路旁边的空旷地带或是十字路口)。我们小孩就开始放鞭炮,此时会听到各处鞭炮声声、此起彼伏。

放完鞭炮,长辈们开始撮土插香,燃香烧纸。长辈在前,小辈在后,依次跪下。长辈人领头说:“老爹老妈回家过年了。”大家都跟着一起喊“老爹老妈回家过年了。”

在回家的路上,还是不说话,也不回头看。

各回各家门,这时的大门是敞开着的,进门后祖父做的第一件事,就是把事先准备好的桃树枝插在大门的旁边。

祖宗请回后,要把供桌上的3个酒杯斟满酒,燃烛上香,全家每人跪下磕三个头。意为欢迎祖宗回家,安座入席了。

在没有电灯的年代里,祖父要提着一盏带玻璃罩的煤油灯到各个房间里去照一照,然后把门带好。

忙完这一阵子,吃了晚饭,一炷香也尽了,我们就上炕睡觉了。大人们不能睡觉,要看着灯火,除夕守夜。这时,母亲就会点着小煤油灯,在黄豆粒大的灯光下,为我们缝衣服,整理准备初一出去拜年的新衣服。每年除夕的晚上,母亲都要忙活一个通宵。

到午夜12点时,我们就会被叫起来,准备吃饺子“抓元宝”了。除夕晚上的饺子馅除肉菜,还有栗子(利子)、糕 (高升)、红糖(甜蜜),最主要是要把一部分钢镚包到饺子里,这叫做“元宝”。

随着大街上噼里啪啦的鞭炮声响起,家家户户都开始下饺子了。鞭炮放完,饺子也就出锅了。

母亲先把供桌上3个空碗盛上饺子,敬祖宗。盛饺子时用木头做的勺子,碰到锅盆时不会发出响声,怕惊动了祖宗。

这时,祖父也会到天井去把一个里面包着栗子、糕、红糖的饽饽放到烧纸上,用火点着,这叫发纸,是敬天地千百神的。然后,把发纸的饽饽放到影前,点蜡烛、上香,满屋便烟雾缭绕,烛光照耀着一片辉煌。这时,一家人围坐在一起,开始“抓元宝”。

从除夕开始,老人都要指教家里的人,说话要说“过年话”,不能像平日那样随便乱说。比如,不慎打碎一个碗,要说“岁岁平安”,灶前掉出一把火,要说“日子红红火火”,烧香叫上香,烧纸叫发纸。孩子出门,见人要说“过年好”。

从除夕晚上开始祭拜祖宗,每天都要上香,接连不断,这叫“延续香烟”,香火不断寓意后继有人。

正月初三日下午,要发付老影,恭送祖宗。

重新斟酒上香,把除夕的剩菜包成饺子重新换上,招待祖宗。还要烧好多的纸让老祖宗带上回去使用。一炷香燃尽后,磕头把祖宗送走,随后把影请下来,包装好收藏起来。年就这样过去了,供影也就随着结束了。

“文革”期间,影被列在“四旧”之内,要上交焚烧。人们不情愿地把影交出去,在上交之前,都偷偷地把写有历代名讳的那一块剪下来,收藏起来,然后把影卷起来上交。

改革开放后,随着社会的发展,乡村又恢复了春节祭祖供影的礼俗。年关一到,各种各样的影上市,人们纷纷择而请之,当年保留下来的影谱就派上了用场。人们生活越来越好,这供影的礼俗也越来越郑重、热烈了。(孙吉庆)

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号