4月3日下午,山西邮友林蔚峰和烟台文友李耀文几乎同时给我发来微信:据《宁波晚报》微信公众号消息,香港的哲夫先生于4月1日晩在家里于睡梦中驾鹤西去,享年94岁。

他们不约而同地把这个噩耗第一时间发给我,是因为集邮界熟悉我的朋友们几乎都知道,哲夫先生对我影响至深。我写作第一本真正意义上的邮书《翻新烟台》,我能够深入研究烟台集邮文献,直至我退休后转向写作烟台历史文化类文章,哲夫先生都有着不可估量的推动作用。

我悲伤无限。

一

2007年6月9日,我们单位开运动会,我不慎将右肱骨跌断,住进了烟台山医院18楼的病房。接骨手术后正疼得要命时,忽然接到朋友的电话,让我大喜过望:香港的哲夫先生和烟台的王景文老哥要到病房来看望我!

哲夫先生

王景文是我仰慕已久的烟台集邮界“泰斗”:从小在龙口当过儿童团长的他,是中国“胶东抗战邮政”最有发言权的专家。他的相关藏品和文章在全国屡屡获奖。就在运动会之前,我通过烟台啤酒集团负责人曲继光先生介绍,见到了王景文老先生,他对香港的哲夫先生的推崇也让我对哲夫先生心生仰慕之情。

2005年,我正给烟台啤酒写作在《威海晚报》上连载的《烟台啤酒传奇》,同烟台啤酒上上下下走得很近。曲先生知道我和他一样对于烟台民俗文化情有独钟,于是把自己书架上的一本《烟台旧影》赠送给我。对于正在系统撰写“烟台掌故”的我来说,那本发布了弥多珍贵的老烟台照片的书简直就是我的至爱!而对于编写这本书的哲夫、景文两位“老烟台”,我也是钦佩不已:浩浩史海中,能收集到主题集中的那么多的“烟台老照片”,没有些心思、没有些眼光、没有些毅力、没有些财力,都是做不到的。

我非常喜欢《烟台旧影》中的那些老照片,便想利用那些老照片“翻新”一下:在原地址原角度再拍摄新照片,然后配短文写些烟台的历史发展之类。我把这个设想同王景文先生谈了,他虽很感兴趣,但却说“要等哲夫老哥定夺”。

王景文很尊重哲夫先生,“不光因为他比我大几个月,我尊重他,也因为那本书的资料也好、出版事宜也好,大多都是老哥做主的。”王景文还透露说,“你别光知道哲夫先生是香港凌天出版社的老板,他还是中国集邮界的名人呢——当年就是他发现了‘中华邮政民国四珍之一’的‘纽约版贰圆中心倒印邮票’的!”

二

说到这里,真得把这两个集邮界的“泰斗”人物介绍一下了。

王景文,烟台集邮界的骄傲。他是中华全国集邮联合会会员,山东省集邮协会理事、学术委员,解放区邮票研究会研究员和中国收藏家协会会员。他自幼喜好收藏研究,抗战末期在胶东参加文教工作后,即开始收集研究解放区邮品、报刊、票证和文物资料,重点是解放区的,兼顾清朝、民国和新中国成立之后的。1980年后,他致力于邮史和邮品研究,离休后,先后在各大邮刊上发表集邮学术论文800余篇,参加了前三届的全国集邮文章展,首届获银奖,第二届和第三届均获金奖。其专著《胶东邮史邮品研究》获2003年全国邮展银奖及2004年全国首届集邮图书评选一等奖。2004年,他与香港著名学者哲夫先生合编大型集邮画册《烟台旧影》,全国发行。2006年又与家人合编《胶东战时邮政》一书,公开出版发行。藏品以实寄封片为主,《胶东解放区邮政史》《大清邮政史前民间通信》等邮集多次在全国省市邮展中获奖,《胶东战邮》邮集曾在全国首届老年集邮展览上荣获一等奖。2002年,他被授予“全国集邮先进个人”称号,他的事迹以《战邮专家王景文》为题,被中华全国集邮联编入新出版的《中国集邮人物风采录》。

哲夫本名郑介初,不说他在集邮界的“泰斗”位置,说说他的另外一个身份就能知道老先生的为人:他是著名的《宁波帮》杂志社的名誉社长。“宁波帮”都有过哪些名人呢?董建华(第十三届全国政协副主席、香港特别行政区首任行政长官)、范徐丽泰(曾任香港特别行政区立法会主席,后当选为全国人大常务委员会成员)、王宽诚(曾任香港中华总商会会长)、邵逸夫(曾任香港宁波同乡会名誉会长、邵氏兄弟电影公司创办人)、包玉刚(曾任环球航运集团董事会主席)、应昌期(创立应昌期围棋教育基金会)……《宁波帮》杂志社面对这么多名人的关注,身为香港甬港联谊会副会长和秘书长的郑介初作为名誉社长,其能力和影响力之强大自然是公认的。

我期待着与哲夫先生的见面。

没想到,几天后我就因为骨折而住进了医院;更没想到,此事议了没几天,哲夫先生就到了烟台,而且执意要到医院来看我。

三

烟台山医院18楼的病房里,两位时年78岁的“烟台通”终于和我这个不到半百的“年轻人”见面了。说起集邮,我们有共同话题;说起办报纸杂志,我们有共同话题;说起老烟台,我们更有话题;说到生活和人生,我们更有相见恨晚的感觉。

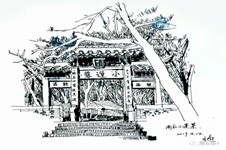

当时的烟台山医院骨科病房所在的18楼,可以凭栏俯瞰窗外烟台山的诸多景色。我便领着两位老人来到窗边,指着窗外的老建筑群,开始了我的“导游”解说:“眼前正在修复的是当时意大利驻烟台的领事馆,再往西几排那是当时挪威和芬兰领事馆的房子。《烟台旧影》中几次提到的俄国邮局已经改成克利顿旅馆了。那边,是你们也很熟悉的美国的美孚洋行、德国的盎斯洋行、中国的大清邮政局……”

曾经当过3年导游,又曾经专门为烟台山撰写过长篇通讯《烟台山是文化山》的我,对于眼前的景物自然是熟悉得不能再熟悉了。听着我滔滔不绝的介绍,哲夫先生激动起来,最后他一把拉住我的手,对王景文老哥说:“我们在烟台的事业终于可以后继有人啦!”

哲夫先生说,虽然自己收集了很多老照片,也给青岛、天津、厦门、武汉等都出过类似《烟台旧影》的书,但那毕竟都是历史,要想“翻新”就很难找到合适的人来做了。他对于珍藏于手头的老照片虽然很喜爱,但不少还是不太熟悉。他说,如果放任它们束之高阁,就太可惜了。现在,终于找到可以薪火相传的人了。

“我们就这样决定了:我们给你授权!你可以自由选用我们《烟台旧影》中的所有老照片来写稿子!你和《烟台晚报》这样热心为烟台做好事,我回香港后再给你寄些烟台的老明信片、老照片来,让你派上用场!”哲夫先生斩钉截铁的话给了我一个“天大的惊喜”。

后来我才知道:哲夫先生也做过记者,除了家乡宁波,哲夫先生还给上海、广州、大连、武汉等地捐赠过数千件珍贵的明信片、邮品等资料和文物。他总是说,希望“物归原主”,以让当地人不要忘记中国近代史上那段心酸屈辱的历史,让后人们砥砺奋进。正因为他多年造福故里,宁波市还专门授予了先生“宁波荣誉市民”的称号。

但先生这样果断地向初次见面的个人捐赠,我知道这对他来说还是第一次。

我深感荣幸,也倍感责任重大。

四

一周后,我接到了哲夫先生从香港寄来的厚厚的两个包裹。

于是,有了后来《烟台晚报》上我写的那些《翻新烟台》系列文章,也有了那本在全国第一次利用集邮文献形象宣传当地文旅历史的书籍的初版、再版。时任烟台邮政局局长郝风柱为这本书写下了热情洋溢的序言,付世强经理联系到了山东京广书友会的朋友宣传推广。书尚未再版,就在全国集邮界引起持续热情的“订阅高潮”:2013年11月18日晚,我把《翻新烟台》的网络预订发了出去。两分钟后就开始了“热潮涌动”。海邮会纪墨会长说要代表海邮会赞助,紧接着湖北的张频兄说代表聚缘中国书画创作联谊会赞助;湖北恩施的武开成兄实诚,说别人都是代表什么什么会,那“我代表我自己助印”!遵义的巩明说,《翻新烟台》在遵义受到了很多当年“支援三线”的老烟台人的青睐,他要多多预订此书,让更多在遵义的老烟台人感受烟台的城市变化和深厚历史底蕴——随后巩明就预付了部分书款。但巩明没抢到“第一”:支付宝最短时间内收到的第一笔书款是四川德阳的邮友倪志成发来的……

感动之余,我从此发现了一个更广阔的研究领域和写作新天地:那以后的几年里,我陆续自费出版了数十本关于集邮的个人专著。我也从此确立了自己不同于做一线记者时的写作方向:更加专一、深入、广泛地研究写作烟台历史文化。那以后到现在,我也自费出版了数十本烟台历史的研究心得,直到现在成为烟台市文联、烟台市社科联的双料“烟台讲师团”成员和烟台市民政局特聘的“地名专家”,并每年在烟台做相关讲座30余场。

五

此后,我和哲夫先生还有几次相聚。哲夫先生热爱烟台,他和儿子在烟台还有投资的企业。随着彼此了解的加深,因受惠于哲夫先生而再版的《翻新烟台》,我曾给香港的哲夫先生寄过20本以表谢意。但哲夫先生在和我的微信交流中制止我说,邮费太贵,你再有新作品,留着等我到烟台亲自去取吧。

哲夫先生,你给我寄送的那两个包裹比我的作品沉重数倍呀!更何况,那里面还有所有集邮人都梦寐以求的集邮文献宝贝呢!

哲夫先生早年当过兵,性格很是豪爽,无论是聚谈的爽朗还是酒宴上的谈笑风生,先生都给人以如沐春风的感觉,让你感觉不是和一个名人在一起。他就是一个热情助人的兄长、一个亦师亦友的前辈、老师。

得知哲夫先生驾鹤西去,我无限悲伤,如同前些年王景文先生辞世时一样。指引我走上文献集邮研究和烟台历史文化研究的两个前辈都先后离开了我,离开了他们曾为之热情奉献的这片热土。

但我也知道,我不能仅仅止于悲伤,我应当不辜负两位先生的遗愿,按照他们对我的期望把工作延续下去、发扬下去,这才是对他们最好的怀念。

哲夫先生,您放心吧!(尹浩洋)

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号