牟平是一座千年古城。有趣的是,在牟平境内,除了牟平城,还有三个地方分明就是普普通通的村庄,可也被叫作“城”。说起其中的缘由,连接着好些地方史志和民间传说。

莒城

在牟平城东的大窑镇,有两个村庄分别叫作“南莒城”和“北莒城”。关于其名字的来历,牟平民间有三种传说。

一种说法是,东汉年间,有地方官员“举意”在此修城并上报朝廷。当时国家对在何地建城采用一种“权重”的方法,即几个拟建城的地址初选过关后,再把同体积的土样摆在一起来称重量,比重最大的地方最终当选。这种做法的缘由是,在土重的地方建城,建成后的城池就会根基稳重、牢不可破。莒城所处的土质因比重轻而最终落选,但因为此地曾为“举意”修城的地方,便被叫作“举城”,慢慢又演变为“莒城”。后来,“莒城”村南又建了一个村,名为“南莒城”,此村遂更名为“北莒城”。

第二种说法是,战国时期莒国被楚国灭掉后,莒人不肯投降,纷纷逃入齐国境内。齐人对他们也不放心,又把他们赶到东海之滨。他们为了纪念自己的祖国,就把所建的村庄叫作“莒城”。此外,与莒城隔海相望的养马岛,历史上曾被称为“莒岛”。相传也是因为莒城人耕海牧渔、踏浪而歌时往来于此岛而得名。

有个成语叫“勿忘在莒”,说的是春秋时期齐桓公莒国避难的故事。但好多人在说起“莒城”来历的时候,往往也会把这个成语搬出来,算是“借米下锅”吧。

还有一种说法是,莒国百姓刚迁徙过来的时候,这里还是一片荒凉的盐碱滩,生存条件十分恶劣。后来,他们齐心合力,修建了几条纵横交错、相互贯通的大水渠(本地方言音ju),引来了清凌凌的河水供人畜饮用和灌溉农田,人们才得以开始了正常生活。水渠完工后,为了庆贺和纪念,人们就把村子命名为“渠成”,后讹变为“莒城”。

金城

牟平区还有一个村子虽然名字带有“城”字,却与城没有一毛钱的关系,它就是王格庄镇的“金城”。

按照《牟平地名志》的说法,这个村是清初毕姓始祖由古县文登柳树底下迁此而建村的,距今有300多年的历史。据老一辈流传下来的说法,当初先人在老家与村人发生经济纠葛而失手杀人,迫不得已逃离家乡。夫妻二人携五子披星戴月行走数日,经过金城地界,感觉此处三面环山,一面傍水,山清水秀,随即在此搭建草屋,男耕女织,繁衍开来。现在金城村有毕姓100多户,村东有几棵银杏树,乃建村初期种植。

他们在此落户建村还有一个原因,就是这一带地下蕴藏着丰富的黄金矿脉,可以参与采掘维持生计。这里还有千百年来采金人遗留下的好多生活遗迹,可以充分利用。如村中原有古井三处,分别踞东、西、北方向。时至今日,东古井仍常年有水不枯。

据史书记载,自隋朝开皇年间,牟州(今牟平观水镇半城附近)刺史辛公义,即于垛山南麓采掘黄银,现在金城村周边还保留有多处“大金清”“小金清”遗迹(金清,即金坑;黄银,黄金的一种)。《隋书·循吏传》载:“辛公义为牟州刺史,山出黄银,获之以献。”又见《元和志》:“黄银坑在昌阳县(今莱阳照旺庄)东70公里,开皇十八年(公元598年),牟州刺史辛公义于此坑冶铸,得黄银,献之。”

当时的采金方式,多是于古河床上,肩挑人抬挖金清,泊木流,用小金簸箕淘取黄金。毕姓人家和陆续过来的采金人密切合作、和睦相处、互通婚配,一代代延续下来,慢慢就形成了村落。后来,当官府要为他们的村落登记造册的时候,遍布村子周边的“金清”,也就被信手拈来当做村子最早的名字。随着时代的变迁,慢慢演变为“金城”了。

半城

在牟平区驻地西南方向的观水镇,也有三个带“城”字的村子,分别是东半城、西半城和后半城,这又是怎么回事呢?

在牟平民间,对“半城”的来历有两个民间传说。

第一个传说是东汉年间,官府决定要在观水之阳建一座城池。但开工时间不长,牟平一些有识之士闻听此事后,便到有关治辖衙门去造访申告,提出了许多优越的条件,希望把县城建在他们那里。双方由此发生了纷争,一时间相持不下。这时,有高人出了个点子,称量两地泥土的比重,哪里土重就在哪里建城。结果牟平城的土比重更大一些,于是州城就改建在当今牟平的位置。半途而废的城也就成了“半城”。

该传说还有这样一个小插曲:当年的牟平城一方作弊,在土样中掺进了铁砂,靠耍手段才取得了在家门口建城的机会。

另外一个传说是,观阳城正在施工中,城墙突然倒塌了,紧接着从城墙地下窜出只大铁狗,到处乱咬乱跑,一个劲地嚎叫着朝村北方向跑去。后来,铁狗一气跑到栖霞市铁口乡驻地,一头钻进了地下,此地因此就被叫做“铁狗”。后来因名叫“铁狗”不雅,就取其谐音为“铁口”。这就是所谓“半城倒,铁狗咬”的传说。

上述两个传说故事都很有趣,但与历史记载却存在着较大差异。据1990年版《牟平县志》“村名由来”篇记载:“隋朝筑城甫半而国变,工程未尽,形成观阳古城遗址。明末,文登大水泊于姓迁此建村,取名半城。后因村西、村北又各建一村,故此村更名为东半城。”后建的那两个村子自然就叫西半城和后半城了。

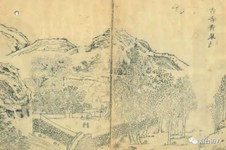

《牟平县志》“碑记”篇中的《观阳古城碑记》,较为完整地阐述了该半城的由来——“观阳汉县也,历代废置不常,唐后始不复置。其故城有谓在今海阳废城者,有谓在今县境内半城者。查《汉书》胶东国有观阳县,应劭曰:‘在观水之阳。’又《北魏地形志》观阳下注云:‘有观阳城。’是汉观阳之北魏时已成故城,其徙治可知。又《隋地理志》观阳下注云:‘开皇十六年分置牟州,大业初州废。’今半城村在观阳河之阳,地面宽平,隐隐有城式,又掘地常有古砖古钱发现,其为观阳故城无疑。由汉至隋,观阳城原不止一处,半城必居一于此。特建碑以志之。”

这篇铭文当年镌刻在石碑上(《牟平县志》总纂于清泮撰 观阳后学乐汝瀛书 石工李金明镌),此碑现在还树立在“半城”遗址上,就像一个饱经沧桑的百岁老人,向世人讲述着这段古老的传说。

2011年5月20日,观阳故城遗址被公布为烟台市第四批市级文物保护单位。(刘甲凡)

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号