“毛主席、八路军会有办法的!”

我老家在山东蓬莱。我妈妈生于1901年,2011年无疾而终。按虚岁算,她活了111岁。

她是一个普普通通的农村家庭妇女,普通到没有名字,只知道自己的小名叫“小桂”——因为她是阴历八月生日,“八月桂花香”嘛。是我这个“有文化”的小儿子给她起名李桂生。

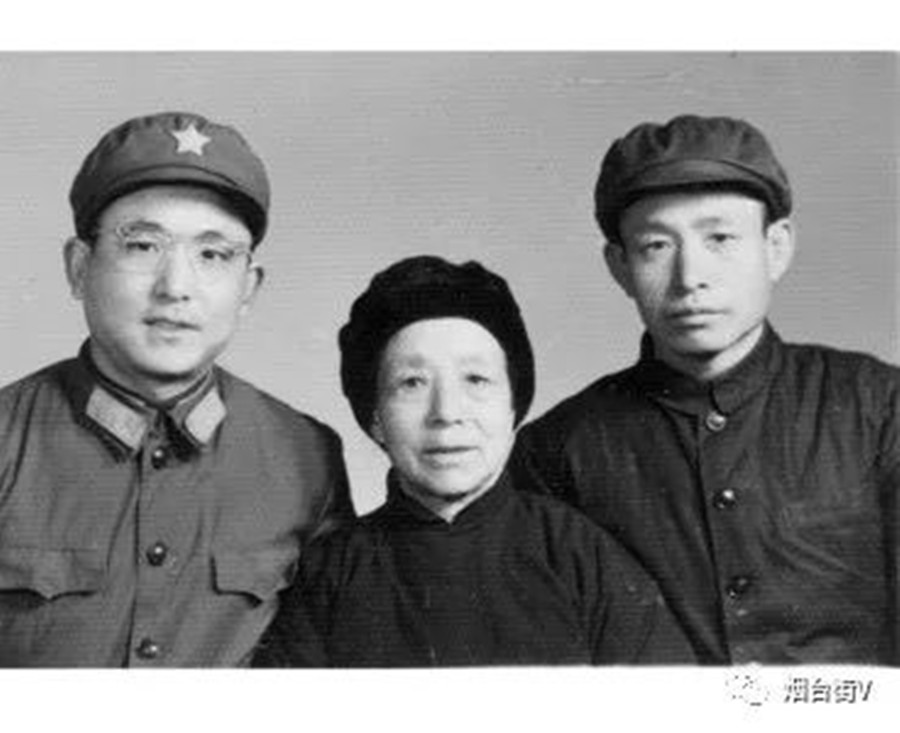

母子合影于1970年,左一穿军装者为作者,右为其大哥。

妈妈是小脚,新世纪已经没有卖小脚尖头鞋了,给她买鞋只能买六岁儿童鞋。妈妈说小时候包脚十分痛苦,把脚趾头硬生生窝到脚掌里,骨头变形,走路钻心地疼。

比缠足更令妈妈痛苦的是,随着孩子越生越多(六个孩子),由于土地不足,生活越来越困难。尽管妈妈很能干,九口人(六个孩子加我父母和奶奶)的衣服、鞋帽、被褥都是她自己做,但巧妇难为无米之炊,没钱买布,无米下锅。巨大的压力甚至让妈妈生气时大吼:“你们(指我的哥哥姐姐)咋不死几个,也好间间苗!”

到了抗日战争后期,“八路军”(妈妈把共产党和民主政府统称为“八路军”)实行减租减息,贫富互济,我家日子开始好转。到解放战争时,“八路军”实行土地改革,我家分到六亩半土地,基本上衣食无忧了。所以妈妈对毛主席、对共产党感情至深。

在“三年自然灾害”时期,家乡是重灾区,地瓜叶吃光了,吃花生叶,吃花生皮磨的粉。我问妈妈:是现在好还是过去好?妈妈认真地回答:“还是现在好,毕竟现在太平,毛主席、八路军会有办法的!”

“早知有这么大的好事,真不该放他走!”

抗日战争期间,胶东地区的国军跑的跑、降的降,剩下唯一的正规抗日武装是共产党的八路军胶东军区(许世友任司令),各县的地方抗日武装是八路军独立营。我们村(蓬莱县羽山刘家村,今属蓬莱市南王街道)就是八路军蓬莱独立营的根据地之一。

我家就在羽山脚下。羽山(现误写为雨山)相传是尧打死鲧(大禹之父,因治水失败而被尧帝处死)的地方,也算是名山。过去在羽山平顶处建有鲧庙,不过早已荡然无存,只是有人在平顶捡到过大片瓦当。

1945年春,首任蓬莱独立营营长盛易三在庙山战役中受重伤(被鬼子机枪射穿膀胱),被我爹等村民抬到我家西屋炕上。

盛营长和我爹都是一米八几的大个子,妈妈给盛营长换下了血染的衣裤,要给他换上我爹的干净衣裳,盛营长说什么也不要。妈妈又嫌炕太凉,马上生火烧炕,又被制止,因为热炕会使伤口出血更多——几乎全村人都在围着盛营长打转转,所有人的心都为盛营长揪着,但却没有办法救活这伟大的生命!

妈妈说,每次打仗前,独立营都要制作大量棺材,摆满了我家东头的打麦场。但几乎每次打完仗,棺材都不够用。很多烈士都没有留下姓名,解放后烈士遗体统一迁到庙山,为烈士立碑时,由于不知姓名,只能写上”革命烈士之墓“。

据我爹说,他们去抬烈士遗体时,发现不少烈士穿着新鞋新袜、系着红腰带、戴着新戒指——这些年轻人还是新郎官啊,刚结完婚就来到了抗日战场。

在抗日战争中,我妈妈救过好几个八路军军人和军属。

我的堂兄刘玉泰时任蓬莱独立营参谋长,他是有名的孤胆英雄,与黄县(今龙口)的张虎、蓬莱的王朗并称“抗日三虎”。他曾一人炸掉了日本人在寺夼村的炮楼;雨夜摸进伪军的宿舍,解决了盘踞蓬莱城的伪警备大队长郝铭传的一个伪军小队。

有一次,他潜回村时被汉奸发现,村子被鬼子包围。“二婶救我!”堂兄知道我妈妈胆大机灵,第一时间跑到我家。

妈妈立即带堂兄来到草棚的鸡笼前,把堂兄扣在鸡笼里(我们老家的鸡笼是坟头状的,都没有底,便于清扫),顺手还塞进一只老母鸡。

前脚藏好堂兄,后脚敌人就追过来了。

“刘玉泰来过没有?”汉奸凶巴巴地质问。“来过。”妈妈从容不迫地回答。“抓着刘玉泰,赏你大洋八百块!快说,你把他藏到哪儿啦?”“哎呀,你说该不该,早知有这么大的好事,真不该放他走!”妈妈抚掌惊呼:“你们还不快追!刘玉泰刚来喝口水就顺南山河口奔羽山啦!”

鬼子一无所获,堂兄安然无恙,只是踩了一脚鸡屎。

我的堂嫂姜景明也是八路军干部、妇救会主任,一次,她也被鬼子追捕,同样求助于我妈妈。妈妈往堂嫂脸上抹了一把锅灶灰让她装病,又把尿罐子装满屎尿放在炕沿下。鬼子闯进家来,妈妈满面愁容地告诉鬼子:“这是俺家儿媳妇,得了伤寒病。”鬼子一听连连后退,妈妈意犹未尽,还“求”鬼子让医生给看看,鬼子一掉头忙不迭撤了。

“老婶子,你救了我两次啊!”

最富传奇色彩的是,妈妈救了“老黑”叔叔两次!咋回事?听我慢慢道来。

那次,蓬莱独立营又打了一仗,烈士遗体摆满了场院。妈妈胆子大,不怕死人,她照例去场院巡视,看看其中有没有活着的,她一个一个用手试探有没有气息。

在检查到老黑叔叔时,谢天谢地,他竟然轻微地咳嗽了一声!

这可把李桂生同志乐坏了,她叫来了爹爹和大哥,把老黑叔叔抬回了家,同时通知了堂嫂,找来了邻村医生顾宝元。

折腾了十来天,老黑叔叔竟然真的活了过来。

顾宝元医生说伤员要多吃鸡蛋和豆腐,妈妈每天买4分钱的豆腐给老黑叔叔一个人吃,外加两个鸡蛋(这是我后来听大哥说的)。独立营也支付了部分伙食费——这是后话。

之后,鬼子又来“扫荡”,占领了我们村,所有乡亲都跑进了羽山和龙山里。老黑叔叔行动不便,妈妈就把他藏在羽山脚下的大洞里(我们老家抗日期间,在隐蔽处挖了不少类似窑洞的大洞,用于藏粮食和地瓜)。

后来,为防止人多嘴杂,妈妈索性就让老黑叔叔住在大洞里,每天给他送吃的喝的,对外就说老黑走啦——就这样,老黑叔叔度过了最艰难危险的半年时光。

说话间到了“文革”时期。已经是领导的老黑叔叔,因为这六个月的“历史问题”受到组织严厉的审查。

老黑叔叔专案组第一批来我村外调的人,简单问了问“有没有一个姓杜的八路军伤员,在你们村住了半年?”村干部实话实说,确实没有——带着这样的调查结论回去,老黑叔叔的境遇可想而知。

当时妈妈外出住在姐姐家,不在村里,老黑外调的事,她一点也不知道。

当老黑叔叔得知调查结果时,异常气愤,他断定专案组一定是所问非人。他向专案组详细说明:是一个个头不高的大婶救了我,后来把我藏在一个山洞里,别人可能不知情。

第二次来村里的专案组找到了我妈妈,妈妈第一句话就问专案人员:“你们说的那个姓杜的八路军伤员,是不是脸挺黑的?”来人笑了:“我们那位首长脸是挺黑的。”“这就对了!他开始住在俺家,后来怕坏人告密,俺把他放在大洞里,住了整整六个月,别人哪能知道!”妈妈在证明材料上歪歪扭扭写上自己的名字,还按了手印。

1972年,千里迢迢来到村里的老黑杜叔叔,热泪盈眶地拉着妈妈的手说:“老婶子,你救了我两次啊!”

妈妈活了1.1个世纪,寿命长,故事也多。我写的这些仅仅是抗战期间的事,不及妈妈平生故事的十分之一。

上世纪60年代初,我在蓬莱一中上高中,学校进行“阶级教育”,要求学生假期写家史、村史,我遍访了村里的老党员、老前辈,他们也都能很清楚地讲述盛易三、刘玉泰等先烈的英雄事迹,讲述独立营可歌可泣的抗战历史,当然,也都记得老妈妈的动人故事。

我的老娘性格开朗,坐不住,闲不着。我曾作诗一首,《为家母高寿歌》:

蓬莱高寿不稀奇,

家母一百一十一;

米寿独自荡秋千,

白寿尚能缝裤衣;

百岁出门玩麻将,

茶寿乐乘大飞机。

借问人生何所求?

高寿高兴最可期!

(注:米寿88岁、白寿99岁、茶寿108岁。)(刘玉京)

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号